КАТЕГОРИИ:

АстрономияБиологияГеографияДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Авиационная промышленность России

Авиационная промышленность России — отрасль российского машиностроения.

По объёму выпускаемой продукции военного самолётостроения Россия находится на 2-м месте в мире (более 100 самолетов за 2010 год , вертолётостроения (267 вертолётов за 2011 год), план на 2012 около 300 вертолётов) — на 3-м месте в мире (6 % мирового рынка вертолётов).

В роли поставщиков для обеспечения бесперебойной работы авиационной промышленности выступают многие отрасли промышленности, например, электронная и радиотехническая промышленности.

Начало XX века считается моментом зарождения авиации, 17 декабря 1903 года в Соединенных Штатах Америки произошло знаковое событие – в небо на самолете отправились братья Райн, а в конце 1906 года произошел и первый европейский полет Сантоса-Дюмока.

С 1906 года по 1910 год в странах, где была развита промышленность, стали создаваться первые предприятия, имеющие авиационную специфику – заводы, мастерские и фабрики. Они занимались индивидуальным изготовлением самолетов, а также серийным выпуском некоторых отдельно взятых образцов.

В России авиационная промышленность возникла ближе к 1910 годам, первые самолеты отечественного производства, отправившиеся в небо, были сконструированы А.С. Кудашевым, И.И. Гаккелем и А.С. Сикорским.

Примечательно, что для первые летательные аппараты были созданы в кустарных условиях. В это же время в России были основаны первые авиационные заводы, например такие, как завод «Дукс», Русско-Балтийский завод в Петербурге и многие другие.

Наивысшая потребность России в выпуске авиационной техники была заметна во время «Первой мировой войны», тогда количество военной летающей техники приблизилось в цифре 263, по данному показателю страна была на первых местах среди участников военных действий.

В последующие годы авиационная промышленность России продолжает свое развитие, достигая больших результатов, причем, даже на мировом уровне.

Авиационная промышленность – это высокотехнологическая отрасль промышленности, основными задачами которой является проектирование, изготовление, испытание, починка и утилизация авиационной техники. Основными факторами ее размещения являются высокоразвитые транспортные связи, высококвалифицированные трудовые ресурсы, рядом расположенные научные центры.

Крупнейшими научными центрами авиастроения являются:

• Национальный институт авиационных технологий (НИАТ);

• Всероссийский институт авиационных материалов (ВИАМ);

• Центральный институт авиационного моторостроения (ЦИАМ);

• Центральный аэрогидродинамический институт (ЦАГИ);

• Лётно-исследовательский институт (ЛИИ);

• Обнинское НПО «Технология»;

Развитие авиастроения является одним из ключевых приоритетов российской промышленной политики. В 2005 году была принята Стратегия развития авиационной промышленности РФ на период до 2015 года. С 2004 по 2009 год объём государственного финансирования авиапрома России увеличился в 20 раз.

Начато строительство совместного итальянско-российского авиазавода по производству гражданских вертолётов (концерном Agusta Westland, входящим в группу Finmeccanica и ОАО «Вертолёты России»).

Авиационная промышленность относится к машиностроению. Машиностроение создает машины и оборудование, применяемые повсеместно: в промышленности, сельском хозяйстве, в быту, на транспорте. Следовательно, научно-технический прогресс во всех отраслях народного хозяйства материализуется через продукцию машиностроения, в особенности таких ее приоритетных отраслей как станкостроение, электротехническая и электронная промышленность, приборостроение, производство электронно-вычислительной техники.

Машиностроение, таким образом, представляет собой катализатор научно-технического прогресса, на основе которого осуществляется техническое перевооружение всех отраслей народного хозяйства. Поэтому основное экономическое назначение продукции машиностроения – облегчить труд и повысить его производительность путем насыщения всех отраслей народного хозяйства основными фондами высокого технического уровня.

Основные факторы размещения авиационной промышленности

Важнейшим является наличие общественной потребности в продукции, квалифицированных трудовых ресурсов, собственного производства или возможности поставки конструкционных материалов и электроэнергии

Наукоемкость производство наиболее сложной современной техники (компьютеров, всевозможных роботов) концентрируется в районах и центрах, обладающих высокоразвитой научной базой: крупными НИИ, конструкторскими бюро (Москва, Санкт-Петербург, Новосибирск и др.). Ориентация на научный потенциал – основополагающий фактор размещения машиностроительных предприятий

Металлоемкость Отрасли машиностроения, занимающиеся производством такой продукции, как, например, металлургического, энергетического, горно-шахтного оборудования потребляют много черных и цветных металлов. В связи с этим машиностроительные заводы, занимающиеся выпуском такого рода продукции обычно стараются находиться как можно ближе к металлургическим базам, чтобы уменьшить затраты по доставке сырья. Большинство крупных заводов тяжелого машиностроения расположены на Урале

Трудоемкость машиностроительный комплекс характеризуется большими затратами и очень высокой квалификацией труда. Производство машин требует больших затрат рабочего времени. В связи с этим достаточно большое количество отраслей машиностроения тяготеют к районам страны, где концентрация населения высока, и в особенности там, где есть высококвалифицированные и инженерно-технические кадры.

Проблемы и перспективы авиационной промышленности

Авиапромышленный комплекс переживает общие для всего промышленного комплекса проблемы:

Острую нехватку финансовых средств,

Heвозмещение затрат на незавершенное производство, которое приобрело хронологический характер корректировки государственного оборонного заказа,

Превышение накопленной задoлжeнности заказывающих министерств годовых paзмepoв финансирования предприятий,

ослабление кадрового потенциaлa и т.д

Первый этап - "Стабилизационный" (2011-2013 гг.), включает в себя следующие мероприятия:

• завершение организационной интеграции подотраслей;

• окончательное определение продуктового ряда;

• оптимизация существующих программ и взаимодействия партнеров;

• формирование стабильного портфеля заказов.

Второй этап получил название "Рентабельность" (2013-2018 гг.), он подразумевает:

• выход на рентабельность осуществляемых программ, в том числе за счет унификации, достижения сбалансированности их структуры;

• разработку новых программ;

• создание ключевых центров компетенции и специализации как основы формирования нового технологического уклада.

Третий этап - "Самодостаточность", включает в себя продвижение на рынок новых продуктов и модернизацию существующего продуктового ряда.

Доктор технических наук, профессор И. КОВАЛЁВ, заместитель директора ЦАГИ.

Авиации принадлежит значительная роль в решении широкого спектра жизненно важных задач, отвечающих государственным интересам Российской Федерации. Именно авиационная деятельность во многом способствует росту промышленно-экономического потенциала страны, развитию научной, культурной и официальной сфер и, конечно, сдерживанию угрозы безопасности государства.

Роль воздушного транспорта в России невозможно переоценить. Скоростной и комфортабельный, он выполняет важную функцию интегратора государства. Ведь в таких регионах, как Европейский Север, Сибирь, северо-восточная и островная часть Дальнего Востока, авиация была и долго ещё останется единственным магистральным видом транспорта, обеспечивающим связь с остальной территорией России. На долю воздушного транспорта приходится более 40% общего пассажиро-оборота в междугороднем и международном сообщении. Если же рассматривать только международные пассажирские перевозки, то здесь на долю авиации приводится 80%.

Авиационная промышленность России является одной из ведущих системообразующих отраслей оборонного промышленного комплекса (ОПК) страны, отраслей высоконаукоёмких и высокотехнологичных. На её долю приходится более трети общего объёма продукции ОПК. По производству военной продукции и экспортным поставкам военной и гражданской продукции доля авиапромышленности в ОПК превышает половину.

Авиастроение обеспечивает решение важнейших национальных задач в оборонной, экономической и социальной областях. Эта отрасль объединяет более 280 предприятий, расположенных в 40 регионах России, на которых занято примерно полмиллиона человек.

В отрасли работают такие крупнейшие государственные научные центры мирового значения, как ЦАГИ, ВИАМ, ЦИАМ, ГосНИИ АС, ЛИИ* и Обнинское НПП «Технология».

На протяжении многих лет значительную долю мирового парка гражданской

Общая численность работающих на предприятиях авиационной промышленности уменьшилась в 2 раза. Аналогичные процессы развивались и в авиационной науке.

Общая численность работающих на предприятиях авиационной промышленности уменьшилась в 2 раза. Аналогичные процессы развивались и в авиационной науке.

Износ основных фондов отрасли в среднем превысил 50%, а наиболее активно используемой их части — две трети. Научно-техническая база стареет и постепенно разрушается из-за нехватки  авиации составляли отечественные самолёты. По данным журнала «Флайт Интернэшнл», в общем числе реактивных и турбовинтовых самолётов (в 1993 году оно составляло 18 307) российских и советских было 4668. Что вполне понятно, поскольку СССР входил в число трёх крупнейших авиастроительных центров, способных создавать магистральные пассажирские самолёты. Кроме СССР (России) это США (Boeing) и Европейское сообщество (корпорация EADS, включающая отделение гражданской авиации Airbus).

авиации составляли отечественные самолёты. По данным журнала «Флайт Интернэшнл», в общем числе реактивных и турбовинтовых самолётов (в 1993 году оно составляло 18 307) российских и советских было 4668. Что вполне понятно, поскольку СССР входил в число трёх крупнейших авиастроительных центров, способных создавать магистральные пассажирские самолёты. Кроме СССР (России) это США (Boeing) и Европейское сообщество (корпорация EADS, включающая отделение гражданской авиации Airbus).

В отечественном авиастроении в 1990-х годах возникла проблема структурного характера — несоответствие масштаба и структуры авиационной промышленности России, её научно-технического и производственного потенциала объёму платёжеспособного спроса на продукцию отрасли как гражданского, так и военного назначения. Грубо говоря, возможности остались, а спрос не просто упал, а рухнул.

Без планомерной замены и обновления быстро устарели основные производственные фонды и произошли большие, а на некоторых предприятиях невосполнимые, кадровые потери. Из авиапромышленности ушли люди, владевшие современными конструкторскими и производственными навыками. Общая численность работающих на предприятиях авиационной промышленности уменьшилось в 2 раза. Аналогичные процессы развивались и в авиационной науке.

Износ основных фондов отрасли в превысил 50%, а наиболее используемой их части - две трети. Научно-техническая база стареет и постепенно разрушается из-за нехватки средств на её поддержание.

Начавшееся в 1991 году ухудшение экономической ситуации в России привело к резкому спаду авиационных пассажирских перевозок — почти в 3 раза к 1999 году.

Снижение объёма авиаперевозок в результате падения уровня реальных доходов населения создало в гражданской авиации существенный избыток самолётов и вертолётов. Всё это практически блокировало спрос на внутреннем рынке гражданской авиационной техники.

Важно, какие действия предпринял в эти сложные годы ЦАГИ как лидер авиационной промышленности.

Следует отметить, что ЦАГИ всегда работал и работает в тесном сотрудничестве с другими НИИ и опытно-конструкторскими организациями отрасли и вправе в полной мере считать себя соавтором всех выпускаемых отечественным авиастроением гражданских самолётов и вертолётов.

Как головной научный центр отрасли ЦАГИ принял определяющее участие в организации и реализации ключевых мер по сохранению позиций и потенциала отечественного авиастроения.

В 1991 —1992 годы ЦАГИ возглавил работу ведущих НИИ и ОКБ отрасли по разработке «Программы развития гражданской авиационной техники России до 2000 года». Не будь этой программы, не будь она выполнена (хотя и не полностью, но по ключевым позициям), сейчас у нас не было

бы ни собственной авиационной промышленности, ни авиационной науки.

Главным фактором обеспечения эффективного развития авиастроения является целенаправленная государственная поддержка. Инструментом реализации такой поддержки и регулирования развития гражданского авиастроения стали федеральные целевые программы (ФЦП) «Развитие гражданской авиационной техники России».

|

Именно такая «Программа развития гражданской авиационной техники России до 2000 года», получившая статус Президентской, была утверждена в 1992 году. Она предусматривала государственное финансирование отрасли в период 1992—2000 годов.

Перечислим основные направления работ Программы:

опытно-конструкторские работы по авиационной технике;

научно-исследовательские и экспериментальные работы по гражданской авиационной технике (источником финансирования этих двух направлений со-но Программе являлся федеральный 5 юджет);

технологическая подготовка и техническое перевооружение производства, расширение, реконструкция и строительство объектов производственного назначения. (В .качестве источника финансирования этого направления предусматривался кредит.)

Программа должна была обеспечить сохранение научного и производственного потенциала авиационной промышленности как определяющего фактора её конкурентоспособности на мировом и внутреннем рынках. Кроме этого были запланированы разработка, создание и про-•;:50дство новых типов воздушных судов всех классов, обеспечивающих по своим характеристикам и объёму возможных поставок потребности гражданской авиации России и других государств СНГ.

Одновременно ставилась задача создания предпосылок для расширения рынка сбыта гражданской авиационной техники российского производства. Совершенно и 5 типов вертолётов (Ми-171, Ми-172, Ми-26ТС, Ми-34С, Ка-32).

Сертифицированы авиадвигатели ПС-90А, Д-436Т1/ТП, ТВ7-117С, ВК-2500, ТВД-20-03. Сертифицировано бортовое оборудование КСЦПНО-204,96, ЦПНК-114.

Начаты сертификационные испытания самолётов Ту-334, Ан-38 (с двигателем ТВД-20) и вертолёта Ка-226. Поступили на испытания новые авиадвигатели ТВД-1500, РД-600В. В этот период активно шли работы по созданию самолёта Ту-204-300, вертолётов Ми-38, Ка-62, а самолёты Ил-96Т, Ил-103 и вертолёт Ка-32 получили международные сертификаты.

Немаловажным является сравнение эксплуатационно-технических характеристик самолётов нового поколения, созданных в рамках Президентской Программы, с их зарубежными аналогами. И в решении этого вопроса ЦАГИ также сыграл роль лидера, по его инициативе приказом главы Федеральной службы воздушного транспорта России от 3 декабря 1999 года была создана межведомственная рабочая группа (МРГ) из специалистов ГосНИИ ГА, ЦАГИ,

|

ясно, что добиться этого можно лишь путём достижения высокого уровня новых технических решений и выполнения международных требований к обеспечению процесса перевозок.

Финансовое обеспечение Президентской Программы (кстати, она была пролонгирована на 2001 год) было, увы, недостаточным — на уровне -50% в 1993 году, 126% в 1994-м и всего -16% з 1995-м и последующих годах (в долях от намеченного Программой).

Получены сертификаты летной годности на 10 типов самолётов (Ил-96-300, IV-204-100, Ту-214, Ил-114, Ил-103, Ан-38, Ил-96Т, Ту-204-120, ЯК-42Д-90, Бе-200)  ЛИИ, АК им. С. В. Ильюшина и АНТК им. А. Н. Туполева по анализу и сравнительной оценке эксплуатационных характеристик самолётов Ил-96-300, Ту-204 и их зарубежных аналогов.

ЛИИ, АК им. С. В. Ильюшина и АНТК им. А. Н. Туполева по анализу и сравнительной оценке эксплуатационных характеристик самолётов Ил-96-300, Ту-204 и их зарубежных аналогов.

Анализ показал, что современное поколение отечественных самолётов по лётно-техническим характеристикам (пассажировместимость, дальность полёта, взлётно-посадочные характеристики и расход топлива) находятся на уровне зарубежных аналогов. Да и по уровню комфорта пассажирской кабины, включая габариты кресел, поперечных проходов в салонах, интерьеру, пассажирскому и бытовому оборудованию российские воздушные суда не уступают зарубежным. Уступали же в то время наши самолёты иностранным по набору средств развлечения пассажиров и дополнительных услуг.

Проектирование и эксплуатация отечественных самолётов по принципу эксплуатационной живучести обеспечивают ресурс на уровне зарубежных самолётов. Сдерживает же их продвижение на зарубежные рынки принятая в России система поэтапного продления ресурсов, не соответствующая зарубежной практике.

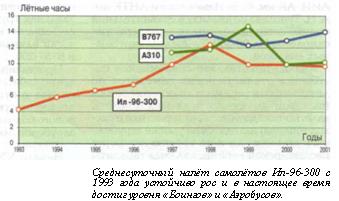

Между тем эксплуатационные показатели самолётов Ил-96-300 и Ту-204 в российских авиакомпаниях вполне соответствуют зарубежному уровню. Для иллюстрации этого тезиса сопоставим эксплуатационно-технические характеристики самолёта Ил-96-300 и его зарубежных аналогов В767-ЗООЕКиАЗЮ.

Суточные (и годовые) налёты самолёта Ил-96-300 уже начиная с 1998 года достигли уровня самолётов В767-300ЕЫ и АЗ 10. Надёжность Ил-96-300 (измеряемая в числе отказов в полёте и на земле на 1000 часов

Объёмы пассажироперевозок однозначно связаны с состоянием экономики. Резкое падение ВВП в России в начале 1990-х годов привело к обвалу перевозок авиатранспортом. Наметившийся рост экономических показателей сопровождается и увеличением пассажиропотоков.

налёта) соответствует уровню В767-300ЕЫ. Удельная трудоёмкость технического обслуживания Ил-96-300, Ту-204-100 практически одинакова с аналогами В767-300ЕЫ и В757-200.

Проведённое рабочей группой сопоставление себестоимости часа полёта и вовсе показало существенное экономическое преимущество отечественных самолётов нового поколения Ил-96-300 и Ту-204 перед зарубежными аналогами.

Начало XXI века отмечено заметным ростом внимания властей к отечественной авиации. В 2000—2001 годах разработан ряд документов в области государственного регулирования авиационной деятельности. Вот важнейшие из них:

7 декабря 2001 года. Правительство приняло «Концепцию развития гражданской авиационной деятельности в Российской Федерации».

3 февраля 2001 года. Президент утвердил «Основы политики Российской Федерации в области авиационной деятельности до 2010 года», в которых сказано, что «главная цель авиационной деятельности — сохранение за Россией статуса мировой авиационной державы».

20 июня 2001 года. Совет Федерации принял «Постановление о поддержке гражданского авиастроения и гражданской авиации в Российской Федерации».

24 сентября 2001 года. Государственная дума провела парламентские слушания «Состояние отечественной авиации и авиационной промышленности и о мерах по их сохранению и развитию» и дала соответствующие рекомендации правительству.

15 октября 2001 года. Правительство утвердило Федеральную целевую программу «Развитие гражданской авиационной техники России на 2002—2010 годы и на период до 2015 года».

По поручению правительства в связи с приближением к концу срока действия

Президентской Программы ЦАГИ совместно с ведущими НИИ и ОКБ отрасли в 1998—2001 годах была разработана новая ФЦП.

В рамках этой непростой работы в 1998 году совместно с ГосНИИ ГА и Федеральной авиационной службой России ЦАГИ разработал «Концепцию развития гражданской авиационной техники России».

В её основу легли прогнозы развития потребностей России в воздушных пассажирских и грузовых перевозках и авиационных услугах, в количестве и типаже

|

-оставляемых воздушных судов. Совместно с ОКБ

В авиационной промышленности был проведён обзор перспективных проектов воздушных судов, а с ОАО Авиапром — обзор ключевых предприятий авиационной промышленности, которые должны быть задействованы в производстве потребного количества воздушных судов.

Мировая и отечественная статистика утверждает, что объёмы авиационных пассажирских перевозок в странах мира определяются в основном уровнем их экономического развития, измеряемым валовым внутренним продуктом (ВВП).

Такая взаимосвязь наблюдалась в условиях экономического развития СССР до 1990 года, наблюдается и в настоящее время в России. В условиях развития (или спада) экономики темпы развития пассажирских перевозок, как правило, пропорциональны темпам изменения ВВП с коэффициентом, равным примерно 1,5—2.

В последние годы в связи с общим подъёмом экономики в нашей стране наблюдается ускоренный рост авиационных пассажироперевозок — более чем в два раза за период 2000—2007 годы. Темп их роста достаточно высок — в среднем около 11 % в год. Правда, есть негативный фактор, сдерживающий развитие пассажирских перевозок, — удорожание авиатоплива, приводящее к неизбежному росту тарифов.

Авиационные пассажироперевозки в "России в настоящее время уже составляют около двух третей от уровня 1990 года. Доля воздушного транспорта в общем междугороднем и международном пассажирообороте в России восстановлена и продолжает расти. Но пользуется им пока лишъ небольшая, наиболее состоятельная частъ населения.

«Элитность» воздушного транспорта подтверждается и тем фактом, что за прошедший с 1990 года 17-летний период внутренние перевозки сократились примерно * три раза. В то же время международные авиаперевозки увеличились более чем в три раза, и их доля в общем авиационном пасажирообороте существенно возросла — до 56% (-12% — в 1990 году).

Происходит интенсивное списание авиатехники, отслужившей ресурс и календарный срок службы, так как многие эксплуатируемые воздушные суда начали летать ещё до 1990 года. В результате после 2006 гола возник дефицит провозной способности эксплуатируемого парка самолётов, и это — одна из причин повышения спроса на новую гражданскую авиатехнику.

Другой важной причиной высокой потребности в обновлении российского парка воздушных судов (ВС) стало то, что подавляющее большинство летающих сейчас ВС (в частности, самолёты Ил-62, Ил-62М, Ту-154Б, Ту-134, Ан-24 и Як-40) выпущено в 1970—1980-е годы. Эти машины морально устарели и отстают по техническому уровню от современных самолётов аналогичных классов. Кроме того, у нас, к сожалению, велика доля самолётов, не удовлетворяющих международным требованиям по уровню шума. Из-за этого, в частности, для большинства магистральных самолётов сегодня существуют ограничения по региону применения или их эксплуатация сопровождается повышенными аэропортовыми сборами.

Отечественная авиапромышленность по своему производственному потенциалу в состоянии обеспечить потребные объёмы поставок, и, если удовлетворение указанных потребностей будет произведено за счёт российской авиационной техники, это поможет вывести гражданское авиастроение России из затяжного кризиса.

Однако отечественные самолёты и вертолёты пока производятся в небольших количествах, при этом диапазон предложений по лизингу ВС зарубежного производства очень широк. В итоге преимущественную долю современных воздушных судов в авиакомпаниях Российской Федерации составляют зарубежные, а не отечественные самолёты.

В этой ситуации исключительное значение имеют объём и целенаправленность государственной поддержки, оказываемой гражданскому авиастроению России. Возможность её увеличения в период начиная с 2006 года возникла благодаря происходящему подъёму

российской экономики—за 2000—2006 годы ВВП России возрос в 1,5 раза.

Для кардинального решения проблемы выхода из кризиса и ускоренного развития авиационной промышленности Минпром-энерго России разработало при участии ЦАГИ и других организаций отрасли и утвердило (приказ от 20 апреля 2006 года № 85) «Стратегию развития авиационной промышленности на период до 2015 года».

Основным инструментом её реализации в области гражданского авиастроения является действующая ФЦП «Развитие гражданской авиационной техники России на 2002—2010 годы и на период до 2015 года». Принятие стратегии явилось основой для того, чтобы под руководством Минпромэнерго России и Роспрома в 2005—2006 годах была разработана существенно скорректированная редакция Программы, утверждённая правительством 24 августа 2006 года (постановление №519).

Если в 2002—2005 годах объём финансирования мероприятий Программы из федерального бюджета составил -12,9 млрд рублей, то в период 2006—2015 годов, как намечено, он должен составить -188 млрд рублей. Таким образом, среднегодовая госбюджетная поддержка отрасли возрастёт почти в 6 раз.

Целью новой редакции Программы является принципиальное изменение стратегической конкурентной позиции гражданского сектора российской авиапромышленности на мировом рынке (включая рынок России и СНГ), фактическое возвращение отрасли на авиарынок в качестве одного из ключевых игроков. Программа ставит амбициозную задачу завоевать к 2025 году не менее 10% мирового рынка продаж гражданской авиатехники.

В содержание Программы введено такое понятие, как целевые индикаторы. К ним относятся объёмы продаж финальной продукции, продажи в рамках кооперационных проектов, объёмы услуг в системе послепродажного обслуживания, количество патентов и объёмы коммерческих сделок по экспорту технологий.

Достижение такого результата на остро конкурентном и жёстко регулируемом рынке гражданской авиатехники требует не только создания новых конкурентоспособоных продуктов, но также проведения маркетинга и послепродажного обеспечении! на качественно новом уровне.

Важное условие эффективной реализации действующей Программы — конный принцип отбора предложений на проведение работ в её рамках.

В период реализации первого этапа Цюграммы (2002—2005 годы) действовали Экспертный совет и Конкурсная комиссия, методическое и организационно-техническое обеспечение работы которых по поручению Росавиакосмоса осуществлял ГИ. За это время удалось накопить значительный опыт проведения экспертизы предложений по проведению работ.

Ежегодно рабочие (экспертные) группы Экспертного совета, которые курировались головными НИИ отрасли, выполняли экспертизу заявок различных организаций на проведение работ в очередном плановом году. На её основе формировались рекомендации по определению приоритетных направлений реализации Программы.

Рассматривались также отдельные проекты. Важным мероприятием на этом направлении, реализованным ЦАГИ и Экспертным советом, стало проведение конкурсов технических предложений на создание перспективного регионального самолёта и перспективного ближне-среднемагистрального самолёта (БСМС).

На 2006—2015 годы намечено не только организовать производство новой продукции, но и одновременно заложить основу для поддержания конкурентоспособности российской авиационной промышленности в будущем.

Достичь этой цели можно, только полностью выполнив тщательно увязанные по срокам, ресурсам и результатам мероприятия Программы. Они в свою очередь распределены по следующим группам:

текущие проекты, в том числе доработка и сертификация специализированной авиационной техники, выполнение проекта RRJ (SSJ-100)[1], создание нового перспективного двигателя SaM146". К основным разрабатываемым вертолётам действующей программы относятся Ми-38 и Ка-62;

поддержка международного кооперационного сотрудничества;

перспективная авиационная техника (новый БСМС);

обновление материально-технической базы и формирование научно-технического задела в сфере авиационных технологий;

управление Программой.

Основной объём мероприятий на этом этапе реализовывал Роспром (Федеральное агентство по промышленности), как государственный заказчик Программы. В целях организации научно-технического сопровождения и координации работ приказом Роспрома от 28 января 2008 года. № 21 образован Координационный совет по научно-техническому сопровождению Программы. Его председателем назначен директор ЦАГИ С. Л. Чернышев.

На ЦАГИ возложена общая организация информационного, методического и технического обеспечения деятельности Координационного совета. Именно поэтому Секретариат Координационного совета возглавил сотрудник ЦАГИ В. Г. Овчинников.

Причина принятия Роспромом важного решения о создании Координационного совета была объяснена заместителем руководителя Роспрома Ю. И. Борисовым (ныне заместитель министра промышленности и торговли): «Чиновник не должен заниматься определением программных мероприятий, этим должны заниматься специалисты отрасли».

В феврале—апреле 2008 года Координационным советом проведён большой объём экспертной работы. Зарегистрировано и сгруппировано по специализации рабочих групп 155 заявок, поступивших из 33 организаций. Общая сумма финансирования этих заявок из федерального бюджета 2008 года оценивается в 17 млрд 493 млн рублей. Заметим, что возможный объём госфинансирования новых государственных контрактов в 2008 году в соответствии с Программой составляет 6 млрд 297 млн рублей.

По сравнению с итогами экспертизы в 2006 году экспертная работа в рамках Программы в 2008 году вышла на новые рубежи:

во-первых — согласно новой редакции Программы перечень видов работ расширен. В рамках Программы теперь кроме НИОКР реализуются работы по статье «Прочие расходы», и они в 2008 году рассмотрены при экспертизе;

во-вторых — на текущем этапе к направлениям мероприятий Программы добавлены новые, без которых, как уже говорилось, выйти на международный рынок невозможно. Это, прежде всего,

«Поддержка системы послепродажного обслуживания новой авиационной техники» и «Поддержка международного кооперационного сотрудничества»;

в-третьих — и это самое важное — в результате проведённой экспертизы определены рекомендации не только по приоритетности работ, как это было ранее, но и по перечню лотов (с указанием их цен) для проведения конкурса на выполнение работ в рамках Программы. Сформированные лоты предусматривают возможность выполнения работ в рамках Программы в течение трёхлетнего периода и определяют соответственно объёмы финансирования этих работ не только в 2008 году, но и в 2009—2010 годах, что обеспечивает стабильные условия для их выполнения.

При проведении работ в самое ближайшее время (2008—2010 годы) в рамках второго этапа Программы будут созданы и сертифицированы специализированные модификации самолёта Бе-200; завершится создание самолёта Ил-96-400Т; будут выполнены глубокая модернизация самолёта Ту-204 (доработка Ту-204-300 и разработка вариантов Ту-204-100/300СМ), развитие семейства самолётов Ан-124 и завершение создания регионального самолёта Ми (проведение лётных сертификационных испытаний). В части Программы, посвященной вертолётной технике, продолжатся доработка и лётные испытания вертолётов Ми-38 и Ка-62, которые должны завершиться получением сертификата типа.

В «моторной» части Программы предусмотрены доработка и сертификация модификаций двигателя ПС-90А, мероприятия по созданию двигателя БаМ146.

Программа предусматривает создание авиационной техники нового поколения. В этом направлении:

завершится разработка эскизного проекта нового семейства ближне-средних магистральных самолётов на основе разработанной концепции;

будет создан перспективный двигатель для гражданской авиации тягой от 9 до 18 тонн;

пройдут обширные научно-исследовательские работы в целях реализации перспективных проектов.

В Программу заложены поддержка участия российских предприятий и организаций в международной кооперации ~: созданию гражданской авиационной техники и значительное обновление материально-технической базы научных организаций авиационной промышленности с целью развития технического и технологического обеспечения проводимых передовых научно-технических разработок.

Очень важной в современных рыночных условиях станет поддержка создания эффективной системы послепродажного обслуживания отечественной авиационной техники.

Также продолжиться формирование научного задела, обеспечивающего развитие авиационной техники российского производства по различным направлениям, в том числе по тем, основным исполнителем которых является ЦАГИ, — аэродинамика и прочность.

В этом направлении несколько целей. Они настолько важны, что достойны полного перечисления: повышение безопасности полётов в 2 раза; снижение аэродинамического сопротивления на крейсерских режимах полёта на 10—20%; снижение веса силовой конструкции до 20% и увеличение её ресурса в 2—3 раза; повышение топливной эффективности самолётов следующих поколений на 20—30%; соблюдение воздушными судами российского производства международных требований по шуму; развитие тренажёрных технологий и, наконец, снижение себестоимости перевозок на 15—20%.

У читателя может возникнуть вопрос, что дадут все эти проводимые ЦАГИ работы, как говорили раньше, народному хозяйству? Ответ прост. А точнее — ответы, поскольку авиационная деятельность многогранна.

Прежде всего, это сохранение существующих и создание новых рабочих мест. Повышение спроса на квалифицированные научно-технические кадры и улучшение (говоря казённым языком) их возрастной структуры, а попросту — привлечение к работе в авиации молодёжи. Исключительно важным результатом являются расширение высокотехнологичного экспорта, ослабление зависимости от конъюнктуры сырьевых рынков и улучшение структуры внешнеторгового оборота. Обеспечение дополнительных налоговых поступлений и увеличение экспортной выручки (доходов от продаж).

В целом реализация Программы обеспечит создание в России эффективной отрасли гражданского авиастроения, кардинальное расширение присутствия российских фирм на мировом рынке авиатехники, даст мультипликативный эффект в развитии высокотехнологичных отраслей промышленности, будет содействовать решению транспортных проблем страны.

Материально-техническая база– это совокупность средств научно-исследовательского труда, включая научные организации, научное оборудование и установки, экспериментальные заводы, цехи и лаборатории, вычислительные центры и т.д. На уровне отрасли, фирмы или компании речь идет, как правило, о материально-технической базе прикладных научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР). Их цель – быстрое и эффективное воплощение научных идей в конкретные технические и технологические новшества.

Средства труда в сфере научно-технического прогресса можно разделить на четыре группы.

Перваявключает научные приборы, оборудование и измерительную аппаратуру, служащие для получения новой научной информации (специфические средства научного труда, которые изготавливаются в индивидуальном или мелкосерийном порядке применительно к задачам конкретных исследований и отличаются быстрыми сроками морального износа).

Ко второй группеотносятся электронно-вычислительные машины, которые используются для полунатурного моделирования объектов систем, автоматизированного конструирования, планирования экспериментов и регистрации их результатов, поиска информации, частных инженерных и планово-экономических расчетов, управление ходом научно-производственного цикла.

Третья группа– опытно-производственное оборудование, играющее особую роль в процессе разработок и освоение нововведений. От аналогичного производственного оборудования оно отличается универсальным характером, меньшими масштабами установок, использованием специальных измерительных систем и т.д.

В четвертую группу входят средства механизации исследований и разработок (копировальные, множительные, вычислительные устройства, оргтехника и т.д.), которые служат для снижения трудоемкости научно-вспомогательных работ, интенсификации научно-производственного цикла. Кроме того, научно-технические организации располагают зданиями, сооружениями, передаточными устройствами, транспортными средствами, инвентарем и т.д.

Вместе с тем трудно выделить «чистую» техническую базу, обслуживающую только научные, проектные и исследовательские центры, так как НИОКР ведутся в рамках многих предприятий, фирм, объединений и опираются на общую производственно-техническую базу отрасли или страны.

Предметы трудав сфере научно-технического прогресса составляют всего несколько процентов общего объема потребляемых в народном хозяйстве материальных ресурсов. Для них характерны особые требования к качеству материалов, многообразие номенклатуры, быстрые темпы морального старения, небольшой объем партии поставок, неравномерность спроса, большая доля непредвиденных заказов, потребность в изделиях специального назначения, имеющих ограниченное применение.

Научно-техническая база ОС включает результаты фундаментальных, поисковых и прикладных научных исследований, открытия и изобретения, принятые к реализации, методы оптимизации параметров объектов стандартизации и прогнозирования потребностей народного хозяйства и населения в данной продукции. ОС проводится на основе целевого подхода одновременно с НИОКР по созданию систем, комплексов и семейств машин, оборудования, механизмов и приборов, решением важнейших экономических и социальных проблем, систематическим изысканием путей повышения технического уровня, качества и конкурентоспособности изделий на международном рынке, с ускорением реализации результатов фундаментальных, прикладных исследований, открытий и изобретений. [1]

Научно-технической базой для создания ТК обычно служат предприятия или организации, профиль деятельности которых соответствует специализации технического комитета. В их число включаются и научно-исследовательские институты Госстандарта РФ и Госстроя РФ. Правовой основой для создания ТК служит решение этих государственных органов. Заинтересованные предприятия, организации могут проявлять инициативу по участию их специалистов в работе технического комитета, направив предложение в один из указанных выше государственных органов. Госстандарт РФ и Госстрой РФ привлекают к работе в ТК ведущих ученых и специалистов, представителей организаций - разработчиков продукции, производственных предприятий ( фирм), предприятий - основных потребителей продукции ( услуги), научных и инженерных обществ и обществ по защите прав потребителей. Последнему придается особое значение, поскольку через представителей этих обществ осуществляется обратная связь с потребителем, что дает возможность получать актуальную информацию, необходимую для выполнения одной из основных целей стандартизации - обеспечить соответствие продукта ожиданиям и предпочтениям потребителя. Общества потребителей имеют право участвовать в работе технических комитетов по определению требований к качеству объекта стандартизации и выбору методов его оценки, в разработке новых и обновлении действующих стандартов. [2]

Научно-технической базой для создания ТК обычно служат предприятия и организации, профиль деятельности которых соответствует специализации технического комитета. Участие в деятельности технических комитетов всех заинтересованных сторон добровольное. [3]

Наша научно-техническая база изучения атомного ядра укрепилась за последние годы, но все же сильно отстает от США. [4]

Развитие научно-технической базы человечества, освоение и ввод в эксплуатацию крупнейших по запасам нефти и газа месторождений осуществляется на основе достижений прогресса в области физики нефтяного пласта. Полученные новые данные относительно нефтяных и газовых пластов, коллектор-ских и фильтрационных свойств горных пород ( пористость, проницаемость, насыщенность, электропроводность), физических свойств пластовых жидкостей и газов, фазовых состояний предельных углеводородных систем успешно применяются на практике. [5]

Одновременно росла и крепла научно-техническая база. [6]

В эти годы была существенно расширена научно-техническая база отрасли и было начато более глубокое изучение требований, предъявляемых современным развитием науки и техники. [7]

Одним из важных направлений повышения уровня материальной и научно-технической базы машиностроительного производства, а значит, ускорения научно-технического прогресса является замена изношенного оборудования. Как было отмечено выше, основные производственные фонды в нашей стране росли высокими темпами. [8]

Обучение современного рабочего должно проводиться на широкой профессиональной и научно-технической базе, включать элементы инженерно-технической подготовки и достаточный объем знаний в области комплексной автоматизации и механизации производства, обеспечивать овладение новой техникой и высокопроизводительными способами труда. [9]

Обучение современного рабочего должно проводиться на ши-рокой профессиональной и научно-технической базе, включать элементы инженерно-технической подготовки и достаточный объ-ем знаний в области комплексной механизации и автоматизации N - производства, обеспечивать овладение новой техникой и высоко - j) производительными способами труда. [10]

Обучение современного рабочего должно проводиться на широкой профессиональной и научно-технической базе, включать элементы инженерно-технической подготовки и достаточный объем знаний в области комплексной механизации и автоматизации производства, обеспечивать овладение новой техникой и высокопроизводительными способами труда. [11]

Подготовка современного рабочего должна осуществляться на широкой профессиональной и научно-технической базе и включать достаточный уровень общеобразовательных знаний. [12]

Совершенно очевидно, что без коренного совершенствования научно-технической базы планирования на основе современных методов и средств обработки информации решить все эти назревшие проблемы практически невозможно. [13]

В СССР промышленность реактивов располагает крупным производственно-техническим потенциалом, научно-технической базой, сетью сбытовых организаций. [14]

Обобщая вышеизложенное, следует отметить, что в топливно-энергетическом комплексе Республики Башкортостан создана научно-техническая база для внедрения первичных способов снижения загрязнения окружающей среды оксидами азота и имеется определенный положительный опыт очистки отходящих газов. Выбор оптимального варианта для конкретного производственного объекта должен осуществляться на основе технико-экономического обоснования и с учетом реальной возможности. В сложившейся экономической ситуации в ближайшие годы более предпочтительными являются первичные способы очистки. Вторичные способы могут быть востребованы в качестве необходимой доочистки дымовых газов при недостаточной эффективности эксплуатации топочно-горелочных устройств для отдельно взятых экологически неблагополучных технологических агрегатов и процессов в целом. [15]

После майского ( 1958 г.) Пленума ЦК КПСС осуществлены мероприятия по созданию научно-технической базы для внедрения полимеров в машиностроение. Некоторые научно-исследовательские институты ( НАМИ, НАТИ, НИИХиммаш, ВНИИПТУглемаш, ЭНИМС, ЦНИИ МПС, НИИСантехники и др.), назначенные головными по внедрению полимерных материалов в определенные отрасли промышленности, создали соответствующие отделы с лабо-раторно-экспериментальными базами. Всего за последние годы в головных машиностроительных институтах создано свыше 30 подразделений ( отделы, лаборатории, группы) для внедрения полимерных материалов. [1]

Такие исключительно быстрые темпы развития приборостроения в СССР стали возможны благодаря общему успешному развитию научно-технической базы социалистического хозяйства за годы пятилеток. [2]

При совершенствовании организации управления отраслью промышленности исходят из необходимости повышения уровня концентрации производства, развития научно-технической базы, специализации и кооперирования объединяемых предприятий на основе органического соединения в единых хозяйственных комплексах производства, научно-исследовательских и проектно-конструк-торскпх организаций в целях обеспечения значительного роста производительности труда, повышения качества продукции, снижения ее себестоимости и улучшения других технико-экономических показателей. [3]

Научные организации радиоэлектронной промышленности принимают участие в ряде федеральных целевых программ, направленных на создание отечественной научно-технической базы в области радиоэлектронных технологий и оборудования для развития информационно-телекоммуникационной инфраструктуры страны. [4]

Советского Союза заложить основы научно-технического потенциала в странах СЭВ, которые практически не располагали в прошлом собственной научно-технической базой. В настоящее время обмен технической документацией осуществляется на эквивалентной основе. [5]

При составлении учебника учитывалось, что обучение современного квалифицированного заточника режущего инструмента может быть осуществлено только на достаточно широкой профессиональной и научно-технической базе, позволяющей рабочему сознательно и глубоко овладеть высокопроизводительными способами труда на современном оборудовании и служить основой для дальнейшего роста производственной квалификации молодых заточников режущего инструмента. [6]

В целом научный коммунизм исходит из того, что для создания более совершенного общества главным является построение его научно-технической базы, то есть развитие производительных сил и науки. [7]

Дальнейшее развитие производства ПУ возможно только на базе больших мощностей по выпуску сырьевых компонентов с широким марочным ассортиментом; научно-техническая база для этого имеется. Нет необходимости в рассмотрении всех областей применения ПУ и ППУ, поэтому в данной и двух последующих главах рассмотрим лишь области, где ПУ используют достаточно широко. [8]

В электронной промышленности при организации объединений используются принципы предметной специализации, технологической общнс сти и однородности изделий, общности научно-технической базы, максимального сохранения и развития кооперированных связей. Лишь небольшая часть объединений создана на основе территориального принципа с учетом общности научно-технической и производственной базы предприятий. [9]

Если говорить о готовой продукции, то при оценке качества надо исходить из условия, что его уровень устанавливается на научно-технической базе или на основании практического опыта в той области, к которой относится потребление изделия. Технические условия на детали ( элементы) готового изделия не являются оценкой качества. Они выступают в задачах, рассмотренных в этой книге, как параметры, значения которых определены конструктором на основании общетехнических нормативов или объективного расчета размерных цепей, выбора посадки и пр. [10]

Что касается собственно селекционной работы, то она предполагает решение задачи на уровне последних достижений многих разделов биологической науки, наличие научно-технической базы для проверки ряда свойств растений в экспериментальных условиях. Успех в этой работе возможен только при правильном определении задач селекции, научно обоснованном подборе исходного материала и применении наиболее действенных, эффективных методов. [11]

Изложенные выше особенности развития отрасли применительно к территориальным условиям требуют: наличия значительных трудовых ресурсов ( в основном женских); близости развитой научно-технической базы и сети подготовки рабочих кадров; небольших территориальных ресурсов; устойчивости энергообеспечения; наличия мобильной и развитой стройбазы; чистоты воздушного бассейна. [12]

Применение современных технических средств и математических методов по созданию АСУ эффективно лишь в сочетании с организационно-техническим совершенствованием системы и структуры управления на новой научно-технической базе. Поэтому на первом этапе работ по созданию АСУ газотранспортного предприятия необходимы серьезный анализ информационных потоков на всех уровнях управления, анализ решений по оптимальной структуре управления, унификация первичной документации и создание системы отображения информации. [13]

Степень конкурентоспособности отдельно взятой страны ( а значит, экономическое и политическое место в мире каждой страны) будет определяться в первую очередь уровнем развития научно-технической базы. [14]

Построение АСПР следует рассматривать не как создание некой принципиально новой системы планирования, заменяющей существующую, а как непрерывное совершенствование действующей системы планирования путем комплексного развития ее научно-технической базы, информационной основы, технологии и организации. [15]

Ассортиментная политика решает задачу оптимизации товарных групп и стратегических зон хозяйствования фирмы, с одной стороны, обеспечивая экономию за счет внутренней их связанности и возможности использования общей системы сбыта, научно-технической базы и др., с другой стороны, защищая за счет значительной диверсификации, разбросанности товарных позиций от возможных резких и отрицательных изменений условий рыночного развития. [1]

Следует отметить, что расширяющиеся процессы внедрения новых методов производства энергии выходят по своему значению за рамки собственно энергетического хозяйства, они теснейшим образом связаны с дальнейшим количественным развитием и качественным совершенствованием научно-технической базы экономики в целом. [2]

В связи с этим нельзя не отметить, что экономическая реформа, в которой в целом заложен верный курс социалистического хозяйствования в современных условиях, пока еще слабо стимулирует развитие производства на новейшей научно-технической базе. В этом мы видим один из крупных ее недостатков. Совершенствуя систему хозяйствования, очевидно, необходимо выработать комплекс таких мер, которые бы максимально поощряли повышение производительности труда, разработку предприятиями напряженных планов, предусматривающих полное и рациональное использование всех внутренних ресурсов и возможностей, активное внедрение в производство достижений науки, техники и передовой практики. [3]

В целях обеспечения эффективной защиты объектов отрасли от наружной и внутренней коррозии, увеличения ресурса безотказной и безопасной эксплуатации оборудования в ОАО Газпром ведется широкий спектр научно-исследовательских, опытно-конструкторских работ, обеспечивающих развитие научно-технической базы противокоррозионной защиты. [4]

Федеральной программе ( общесетевое, обеспечивающее, региональное и отраслевое) для Центра наиболее важным является обеспечивающее - создание арсенала базовых средств по подготовке кадров, разработке проектов и управлению ими, информационной подсистемы и научно-технической базы для ускоренного выполнения инновационных проектов. С целью создания основ инновационной инфраструктуры вузами устанавливаются связи с зарубежными фирмами для использования научных разработок в совместных проектах с привлечением новейших технологий и инструментальных средств инжиниринга. [5]

Основными направлениями совершенствования организации управления и административной структуры отрасли являются: дальнейшее повышение уровня концентрации производства путем укрупнения предприятий, образования производственных объединений ( комбинатов); развитие специализации, кооперирования и комбинирования производств; всемерное развитие научно-технической базы отрасли на основе органического соединения в единых хозяйственных комплексах научно-исследовательских, проектно-конструкторских и технологических организаций; устранение многозвенности в управлении отраслью и сокращение объектов управления в системе министерства, приближение органов управления к производству; более четкое разграничение прав и обязанностей между различными звеньями управления, повышение оперативности и гибкости в работе управленческого аппарата, совершенствование работы функциональных подразделений аппарата министерства и ВПО. [6]

Однако отмеченные трудности и недостатки не должны заслонять главного результата разработки АСПР, который состоит в том, что современные методы и средства обработки информации прочно вошли в технологию планирования и являются в настоящее время органической составной частью его научно-технической базы. [7]

К началу 70 - х годов стало ясным, что автономное использование методов моделирования в практике планирования не дает желаемых результатов, что внедрение-экономико-математических моделей должно быть не самоцелью, а важным средством совершенствования всей) методологии и методики планирования и органической; составной частью единого процесса развития его научно-технической базы. В этой связи не будет преувеличением сказать, что развертывание работ по созданию - АСПР ознаменовало качественно новый этап в развитии теории и практики экономико-математического моделирования, поскольку проектирование АСПР с самого начала было ориентировано на системное построение и последовательное внедрение в плановую работу взаимоувязанных методов и средств методического, информационного, технического, технологического, математического обеспечения планирования. [8]

Вопросы повышения качества и надежности продукции неразрывно связаны с уровнем и масштабами работ по стандартизации и метрологии, поскольку основные параметры и размеры, технические требования, методы и средства испытаний, показатели надежности и долговечности изделий, а также требования к сырью, материалам, инструменту и оборудованию устанавливаются стандартами, а метрология является, по существу, их научно-технической базой, так как все эти требования и показатели в конечном счете определяются системой измерений. [9]

Эти и другие достижения показывают, что область экспертных систем быстро достигает зрелости. Однако ее научно-техническая база пока ограничена. Для каждого нового приложения требуется творческая, новаторская работа, хотя некоторые общие принципы и какая-то систематика уже наметились. В этом отношении экспертные системы развиваются больше как экспериментальное, чем - общетеоретическое направление. Тем не менее основные проблемы уже определились, и создано большое число инструментальных средств и методов, которые можно успешно применять к новым приложениям. [10]

Именно прямые инвестиции формируют производственную и научно-техническую базу взаимодействия промышленно развитых и развивающихся государств. По данным центра ООН по ТНК, на страны третьего мира приходится четверть всех прямых инвестиций ТНК. На базе прямых инвестиций ТНК организуют в странах третьего мира широкую сеть филиалов и дочерних фирм, которые вовлекаются в интернациональный воспроизводственный процесс, основанный на международной внутрифирменной специализации и кооперировании производства транснациональных корпораций. [11]

Проект Научно-исследовательского института ядерной физики при Томском политехническом университете Создание новых радиационных технологий на исследовательском реакторе ИРТ-Т направлен на разработку новых, совершенствование существующих ядерно-физических методов анализа состава веществ, создание научных основ технологий, модификацию свойств веществ и материалов под воздействием нейтронного излучения и внедрение этих методов технологий в целях развития производительных сил России. Упор сделан на широкое использование научно-технической базы единственного в Сибири исследовательского реактора ИРТ-Т в кооперации с научными организациями и промышленными предприятиями региона. Существующая на ядерном реакторе аналитическая база позволяет развивать технологии получения ра-диафармпрепаратов для медицины. [12]

В соответствии с новой структурой управления все проектные институты отрасли подчиняются непосредственно министерству, головные научно-исследовательские институты - соответствующим функциональным управлениям центрального аппарата. Это позволило значительно укрепить их научно-техническую базу и сократить продолжительность цикла разработка - внедрение новой техники и технологии. [13]

Маркетинг в условиях современной научно-технической революции стал не только необходимым, объективно закономерным, но и возможным. Научно-технический прогресс, порождая новые потребности, одновременно создает и научно-техническую базу, математический аппарат анализа и прогноза для осуществления многовариантных расчетов и выбора оптимального варианта. [14]

Ни частный, ни акционерный капитал не был в состоянии обеспечить новейшую научно-техническую базу производства. Только государство смогло должным образом развернуть фундаментальные ( теоретические) научные исследования и широкомасштабную подготовку квалифицированных работников, специалистов и ученых. [15]

Научно-технический потенциал и его составляющие.

Оценка роли и места науки как комплекса достижений человеческого разума, накапливаемых и воплощаемых в общественном производстве страны, может быть дана путем анализа научно-технического потенциала, который располагает национальная экономика.

Научно-технический потенциал (НТПт) страны создается усилиями как национально-технических организаций, так и мировых достижений науки и техники. От НТПт страны во многом зависят уровень и темпы научно-технического прогресса. Анализ и оценка НТПт позволяют сделать выводы об уровне экономического развития страны и её отраслей, степени её научно-технической самостоятельности, возможностях экономического и научно-технического сотрудничества.

Научно-технический потенциал – это обобщенная характеристика уровня развития науки, инженерного дела, техники в стране, возможностей и ресурсов, которыми располагает общество для решения научно-технических проблем.

Научно-технический потенциал включает:

· материально-техническую базу;

· научные кадры;

· информационную составляющую;

· организационно-управленческую структуру.

Материально-техническая база – это совокупность средств научно-исследовательского труда, включая научные организации, научное оборудование и установки, экспериментальные заводы, цехи и лаборатории, вычислительные центры и т.д. На уровне отрасли, фирмы или компании речь идет, как правило, о материально-технической базе прикладных научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР). Их цель – быстрое и эффективное воплощение научных идей в конкретные технические и технологические новшества.

Средства труда в сфере научно-технического прогресса можно разделить на четыре группы.

Первая включает научные приборы, оборудование и измерительную аппаратуру, служащие для получения новой научной информации (специфические средства научного труда, которые изготавливаются в индивидуальном или мелкосерийном порядке применительно к задачам конкретных исследований и отличаются быстрыми сроками морального износа).

Ко второй группе относятся электронно-вычислительные машины, которые используются для полунатурного моделирования объектов систем, автоматизированного конструирования, планирования экспериментов и регистрации их результатов, поиска информации, частных инженерных и планово-экономических расчетов, управление ходом научно-производственного цикла.

Третья группа – опытно-производственное оборудование, играющее особую роль в процессе разработок и освоение нововведений. От аналогичного производственного оборудования оно отличается универсальным характером, меньшими масштабами установок, использованием специальных измерительных систем и т.д.

В четвертую группу входят средства механизации исследований и разработок (копировальные, множительные, вычислительные устройства, оргтехника и т.д.), которые служат для снижения трудоемкости научно-вспомогательных работ, интенсификации научно-производственного цикла. Кроме того, научно-технические организации располагают зданиями, сооружениями, передаточными устройствами, транспортными средствами, инвентарем и т.д.

Вместе с тем трудно выделить «чистую» техническую базу, обслуживающую только научные, проектные и исследовательские центры, так как НИОКР ведутся в рамках многих предприятий, фирм, объединений и опираются на общую производственно-техническую базу отрасли или страны.

Предметы труда в сфере научно-технического прогресса составляют всего несколько процентов общего объема потребляемых в народном хозяйстве материальных ресурсов. Для них характерны особые требования к качеству материалов, многообразие номенклатуры, быстрые темпы морального старения, небольшой объем партии поставок, неравномерность спроса, большая доля непредвиденных заказов, потребность в изделиях специального назначения, имеющих ограниченное применение.

Информационная составляющаяв научно-техническом потенциале играет особую роль. В качестве специфического предмета труда здесь выступает информация об итогах предшествующих исследований, разработок и освоение нововведений. Ее носителями являются тематические карты о начатых и отчеты о законченных исследованиях и разработках, публикации и диссертации, содержащие новые теории, гипотезы, рекомендации, описания, формулы, схемы, чертежи и т.д.

По характеру материальных носителей можно выделить следующие виды информации:

· нормативно-техническую документацию – технические задания, рекомендации, методики, нормативы, стандарты и технические условия, патенты;

· научные отсчеты – ими чаще всего заканчиваются фундаментальные исследования;

· образцы нововведений – технологические процессы, режимы и регламенты, лабораторные и опытные образцы;

· проектно-конструкторскую документацию – комплекты рабочих чертежей;

· Публикации и диссертации.

Для сотрудников, занятых в научно-производственном цикле, главный источник информации – техническая документация, эксперименты, командировки и экспедиции, индивидуальное общение с коллегами. Наиболее важными проблемами здесь является широкое использование принципа обратной связи между потребителями информации и элементами системы, осуществляющей ее выдачу (изучение информационных потребностей), объединение функций научно-технической информации и планового регулирования. При этом органы информации не просто констатируют и передают ее, часто без конкретного адреса, а изучают новые идеи и решения, предварительно анализируют и выбирают направления развития, составляют программу действий, анализируют состояние связанных с этой программой элементов производства, подготавливают предложения о заданиях соответствующим службам.

Организационно-управленческая структура научной сферы – это структура научно-исследовательских организаций и ее гибкость, т.е. возможность быстрого формирования научно-исследовательских групп для решения срочных задач; система управления научными исследованиями в масштабах компании или страны.

В зарубежной практике выделяют три базовые формы организации инновационного процесса:

· административно-хозяйственную;

· программно-целевую;

· инициативную.

Административно-хозяйственнаяформа предполагает наличие научно-производственного центра, представляющего собой крупную или среднюю корпорацию, объединяющую под общим руководством научные исследования и разработки, производство и сбыт новой продукции. При этом значительное большинство фирм, выполняющие научные исследования и опытно-конструкторские разработки, функционирует в промышленности. Это подтверждает, что курс на создание крупных научно-производственных объединений, принятый в нашей стране, в целом соответствует мировым тенденциям организации управления научно-техническим развитием.

В развитых индустриальных странах за последнее время повышается роль маркетинга в научно-техническом развитии. Вице-президент фирмы по маркетингу нередко руководит организацией НИОКР и перспективного планирования производства новой продукции.

Промежуточной формой между административно-хозяйственным и программно-целевым руководством процессами научно-технического развития служат временные центры для решения крупных технических проблем. После реализации поставленных перед ним задачи центр реорганизуется.

Решению задач научно-технических прорывов, особенно в таких прогрессивных отраслях как электроника, биотехнология, робототехника и др., служит программно-целеваяформа организации НИОКР. Координационная форма управления научно-техническими прогр

Дата добавления: 2015-04-16; просмотров: 904; Мы поможем в написании вашей работы!; Нарушение авторских прав |

| <== предыдущая лекция | | | следующая лекция ==> |

| Абсурд эволюции: очевидность для рациональных людей! | | | Погрешность передаточных устройств контрольного приспособления Dn |