КАТЕГОРИИ:

АстрономияБиологияГеографияДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Детская смертность.

Показатели детской смертности характеризуют не только состояние здоровья детского населения, но и уровень социально-экономического благополучия общества в целом. Правильный и своевременный анализ детской смертности позволяет разработать ряд конкретных мер по улучшению здоровья беременных и детей, оценить эффективность проводимых профилактических мероприятий, работу местных органов управления здравоохранением по охране материнства и детства.

Детская смертность имеет сложную структуру, которая определяется в основном причинами смерти и возрастом умерших детей. В статистике детской смертности принято выделять следующие группы показателей:

|

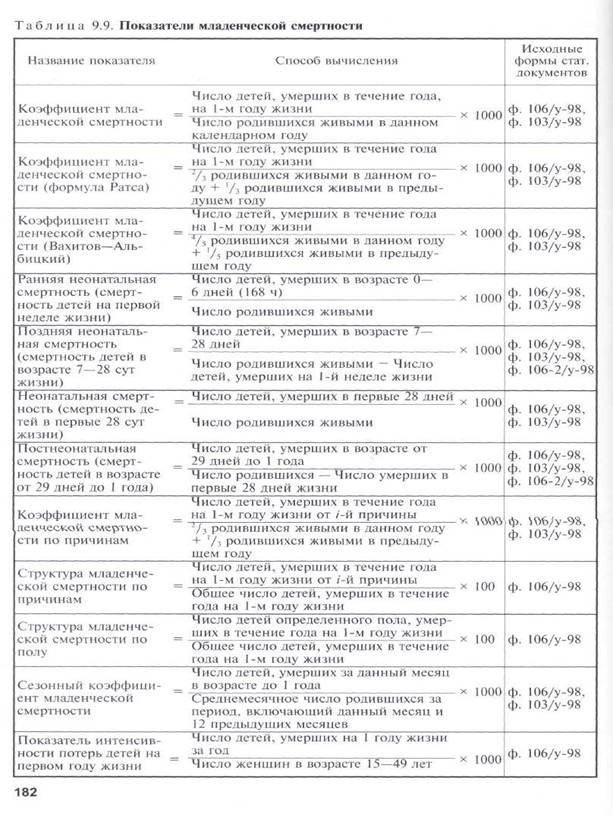

Младенческая смертность, являясь важнейшей составляющей детской смертности, в свою очередь характеризуется целым рядом показателей, которые в общем виде представлены коэффициентом младенческой смертности.

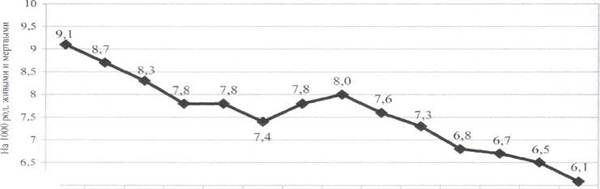

Динамика этого показателя, со стойкой тенденцией к снижению начиная с 1994 г. В то же время на фоне ряда европейских стран этот показатель в Российской Федерации остается достаточно высоким.

В зависимости от числа дней, прожитых детьми, умершими на 1-м году жизни, рассчитываются следующие специальные коэффициенты младенческой смертности:

• ранняя неонатальная смертность (смертность детей в возрасте 0—

6 сут, т. е. в первые 168 ч жизни);

• поздняя неонатальная смертность (смертность детей в возрасте 7—

28 сут жизни);

• неонатальная смертность (смертность детей в первые 28 сут жизни);

• постнеонатальная смертность (смертность детей в возрасте с 29-го

дня жизни до 1 года).

Динамика этих показателей за период 1990—2003 гг. в Российской Федерации представлена на рис. 9.14; 9.15; 9.16.

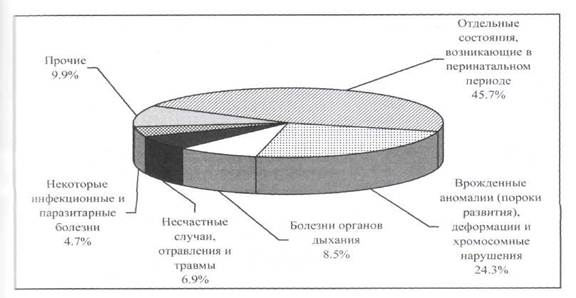

Для разработки мероприятий социально-экономического и медико-организационного характера очень важен анализ структуры младенческой смертности по причинам и полу, а также ее сезонные колебания.

В структуре младенческой смертности по Российской Федерации в 2003 г. первые три места занимают отдельные состояния, возникающие в перинатальном периоде (45,7 %), врожденные аномалии и пороки развития (24,3 %), болезни органов дыхания (8,5 %) (рис. 9.17).

Другими причинами, влияющими на уровень младенческой смертности, являются пол ребенка, возраст матери в момент рождения ребенка, порядковый номер рождения и величина интервала между данными родами и предшествовавшими (интергенетический интервал).

Влияние возраста матери на уровень младенческой смертности выражается в том, что наибольшая младенческая смертность наблюдается у очень молодых (до 20 лет) матерей.

Смертность детей, рожденных женщинами старше 40 лет, несколько увеличивается, но до самого конца детородного периода она не достигает такого уровня, как у матерей моложе 20 лет. В структуре младенческой смертности в Российской Федерации (2003 г.).

Каждый случай смерти ребенка на 1-м году жизни должен подвергаться медицинскойэкспертизе. Для этого собираются медицинские документы на одно лицо (умершего) и проводится детальный анализ причин смерти.

В соответствии с рекомендациями ВОЗ с 1963 г. в статистику здоровья населения введен термин перинатальный период.Он включает три периода:

• антенатальный (с 22-й недели беременности до родов);

• интранатальный (период родов);

• постнатальный (первые 168 ч жизни ребенка).

Динамика коэффициента перинатальной смертности в Российской Федерации за период 1990—2003 гг., которая имеет выраженную тенденцию к снижению.

Смертность в антенатальном и интранатальном периодах в сумме дают мертворождаемость, динамика показателя которой представлена.

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

Рис. 9.19. Динамика коэффициента мертворождаемости в Российской Федерации (1990— 2003 гг.).

Рис. 9.19. Динамика коэффициента мертворождаемости в Российской Федерации (1990— 2003 гг.).

Основными причинами мертворождаемости в Российской Федерации являются осложнения со стороны плаценты и пуповины; осложнения беременности у матери; инфекции, врожденные аномалии развития плода, а также состояния матери, не связанные с настоящей беременностью.

Очень часто причиной антенатальной смерти плода служат поздние токсикозы беременности, преждевременная отслойка плаценты, болезни матери (грипп, инфекционный гепатит, сердечно-сосудистые заболевания и др.). болезни плода (внутриутробная пневмония, листериоз, токсоплазмоз, цито-мегалия, врожденные пороки развития, гемолитическая болезнь и др.).

Дата добавления: 2015-04-16; просмотров: 259; Мы поможем в написании вашей работы!; Нарушение авторских прав |