КАТЕГОРИИ:

АстрономияБиологияГеографияДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

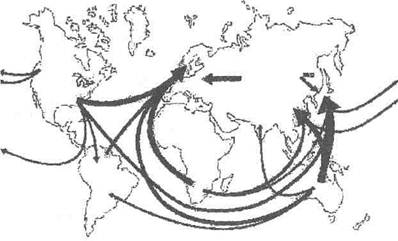

Мировые морские перевозки.

Районы производства и потребления некоторых товаров не совпадают, в результате чего многие виды товарной продукции обращаются в мировой торговле. Главной предпосылкой международного обмена товарами является избыток какого-либо продукта в одном районе и нехватка его в другом. Связующим звеном на международном рынке - морской транспорт.

На формирование основных направлений перевозок грузов морским путем влияет:

· экономическая ситуация в мире,

· демографический взрыв, т. е. быстрый рост численности населения Земли;

Увеличение численности населения и масштабов потребления не только влечет за собой оживление морских перевозок, но имеет еще одну, часто упускаемую исследователями, пространственную особенность. Люди размещаются на поверхности земного шара весьма неравномерно, очевидна тенденция к заселению приморских районов. Половина всего населения сосредоточена на сравнительно узкой 200-километровой приморской полосе, составляющей только 30% общей площади Земли.

Так, в приморской полосе шириной 50 км плотность составляет 43 чел./км2, в зоне удаления 50—200 км — 23 чел./км2, 200—500 км—18 чел./км2, 500— 1000 км — 14 чел./км2, 1000—1500 км — 10 чел./км2, свыше 1500 км — 4 чел./км2.

· научно-техническая революция и вызванный ею гигантский рост производительных сил;

· распад колониальной системы;

· политическая ситуация в мире.

Почти половина объема морской торговли приходится на энергоносители (нефть, газ, уголь). Всего же энергетическое и промышленное сырье составляет 85 % объема морских перевозок. 50 процентов перевозок приходится на наливные - нефть и нефтепродукты, перевозимые наливом на танкерах. Ежегодно в мире перерабатывается около 3 млрд. т сырой нефти, из которых более половины - 1,8 млрд. т перевозится морем. Долго хранить сырую нефть нельзя, т.к. через 3-4 месяца она густеет и теряет некоторые ценные качества. Поэтому перевозки нефти ведутся регулярно.

После нефтяного кризиса 1973-74 гг. перевозки нефтегрузов значительно сократились при росте перевозок генеральных и навалочных грузов.

После второго нефтяного кризиса 1979-80 гг. также отмечено сокращение (в 1985 г. на 25 %) перевозок нефти и нефтепродуктов при незначительном сокращении перевозок навалочных и генеральных грузов.

После 1985 г. ежегодные темпы роста составили 7 % по перевозкам нефти и 4,6 % по перевозкам других грузов. Рост объемов перевозок грузов морем продолжается и сегодня (лишь в 1998 г. было отмечено небольшое снижение объема перевозок, вызванное кризисом в странах Юго-Восточной Азии). Однако в 1999 г. кризис был преодолен и наметился дальнейший рост экономики азиатских стран, что отразилось на морских перевозках.

Среднее расстояние перевозок сырой нефти сократилось с 7000 миль в 1975 г. до примерно 5000 миль в 1998 г., или в 1,4 раза. Это было вызвано расширением добычи нефти в Северном море вблизи европейских потребителей углеводородного сырья и возрастанием доли сырой нефти, вывозимой из стран Персидского залива.

Среднее расстояние перевозок сырой нефти сократилось с 7000 миль в 1975 г. до примерно 5000 миль в 1998 г., или в 1,4 раза. Это было вызвано расширением добычи нефти в Северном море вблизи европейских потребителей углеводородного сырья и возрастанием доли сырой нефти, вывозимой из стран Персидского залива.

Около 60 процентов сырой нефти перерабатывается на различные виды топлива (бензин, керосин, мазут, дизельное и моторное топливо и пр.). Остальная нефть используется как сырье для химической промышленности. Основными экспортерами нефти являются страны Персидского залива (Иран, Ирак, Кувейт, Объединенные арабские эмираты), Саудовская Аравия, Северная Африка (Алжир, Ливия, Нигерия), страны Карибского бассейна (Вене-

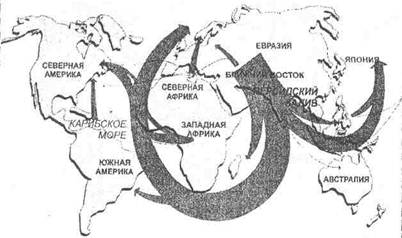

Рис 1 Основные грузопотоки нефти и нефтепродуктов. суэла, Мексика) и Россия. Основными импортерами - Япония, Европа (в последние годы нефть стала добываться в Средиземном море), США (они имеют свои запасы нефти, но предпочитают их сохранять).

Ожидается, что при устойчивом развитии мировой экономики потребление нефти будет увеличиваться ежегодно в среднем на 2 %. В 2005 г. перевозки нефти морем приблизились к 2,35 млрд. т, (рост на 20 % по сравнению с 1999 г.; в 2010 г. превысят 2.5 млрд. т). Последние усовершенствования технологии добычи нефти позволили сократить расходы и увеличить поставки нефти из источников, расположенных вблизи от потребительских рынков.

Кроме нефти и нефтепродуктов в больших объемах морем перевозятся насыпные и навалочные грузы.) — 30 процентов. Перевозки морем больших объемов навалочных грузов имеют тенденцию устойчивого роста за последние 30 лет. Так, в 1965-80 гг. ежегодный прирост морских перевозок этих грузов составлял в среднем 9,5 %. Темпы роста за период с 1980 по 1990 г. были более умеренными составляли 2,6 % ежегодно, а за последние годы уменьшились до 2,3 % в год.

Кроме нефти и нефтепродуктов в больших объемах морем перевозятся насыпные и навалочные грузы.) — 30 процентов. Перевозки морем больших объемов навалочных грузов имеют тенденцию устойчивого роста за последние 30 лет. Так, в 1965-80 гг. ежегодный прирост морских перевозок этих грузов составлял в среднем 9,5 %. Темпы роста за период с 1980 по 1990 г. были более умеренными составляли 2,6 % ежегодно, а за последние годы уменьшились до 2,3 % в год.

Основные категории навалочных грузов – железная руда, уголь, зерно, бокситы, глинозем и фосфаты. Их объемы перевозок увеличились в период с 1981 по 1998 г. с 806 до 1159 млн. т (ежегодный рост около 2,1 %). Темпы роста перевозок до 2005 г. - 1,5 % в год, а объем перевозок в конце 2005 г. - 1275-1311 млн. т.

Основные категории навалочных грузов – железная руда, уголь, зерно, бокситы, глинозем и фосфаты. Их объемы перевозок увеличились в период с 1981 по 1998 г. с 806 до 1159 млн. т (ежегодный рост около 2,1 %). Темпы роста перевозок до 2005 г. - 1,5 % в год, а объем перевозок в конце 2005 г. - 1275-1311 млн. т.

Ведущее место среди навалочных грузов занимает железная руда (рис. 2).Добыча железной руды тесно связана с производством стали. Мировое производство стали, резко возросшее в конце 80-х годов, вызвало рекордное увеличение объемов морских перевозок железной руды, достигших к 1989 г. 362 млн. т. В начале 90-х годов последовало некоторое снижение перевозок руды, а затем дальнейший рост. В 1998 г. объем этих перевозок составил 420 млн. т. Наиболее крупными экспортерами руды являются Австралия, Бразилия, Швеция, Индия, Южная Африка. Рис. 2. Основные грузопотоки железной руды.

Основные импортеры - Япония, ФРГ, Великобритания, США. Украина располагает значительными запасами железной руды, которые сосредоточены в Криворожском бассейне. На экспорт идет не только руда, но и полуфабрикат — чу

гун в чушках. В большом количестве он поставляется из Украины в Италию, Китай, Японию.

гун в чушках. В большом количестве он поставляется из Украины в Италию, Китай, Японию.

Морские перевозки второго из крупнейших по объему навалочных грузов - угля и продукт его переработки — кокса. (рис. 3) - значительно увеличились со времени нефтяного кризиса 70-х годов. Более всего это касается энергетическо

го угля, который является дешевым источником энергии по сравнению с другими энергоносителями. Опасения экологического характера, связанные с выделением углекислого газа в процессе сжигания угля, могут привести в будущем к снижению объема перевозок угля в развитые страны. Например, Япония, являющаяся одним из крупнейших импортеров угля (ее доля составляет треть от всех морских перевозок угля), вместо запланированных угольных электростанций собирается строить новые газовые.

го угля, который является дешевым источником энергии по сравнению с другими энергоносителями. Опасения экологического характера, связанные с выделением углекислого газа в процессе сжигания угля, могут привести в будущем к снижению объема перевозок угля в развитые страны. Например, Япония, являющаяся одним из крупнейших импортеров угля (ее доля составляет треть от всех морских перевозок угля), вместо запланированных угольных электростанций собирается строить новые газовые.

Развивающиеся страны, наоборот, будут увеличивать

Рис. 3 Основные грузопотоки угля. потребление угля. Согласно этому прогнозу объем морских перевозок угля, составивший в 1998 г. около 470 млн. т, будет расти в среднем на 2,5-3,0 % в год.

Основными экспортерами угля являются Польша, США, Австралия, ЮАР. Импортерами - страны Европы, Япония.

В связи с увеличением потребности промышленности в алюминии, возросла и перевозка бокситов и глинозема морем; их объемы в 1998 г. составили 55 млн. т.

Крупными экспортерами бокситов стали Австралия, Гвинея, Ямайка, Суринам, Гайяна, Бразилия, Греция. Основными импортерами - США, Западная Европа, Канада, Япония. В последние годы объем перевозок бокситов несколько сократился, т.к. его стали обогащать в местах добычи и получать глинозем. Для производства 1 т алюминия нужно 2 т глинозема или 4 т бокситов.

Ожидается, что в будущем перевозки бокситов и глинозема останутся на достигнутом к концу 90-х годов или близком к нему уровне, т. е. в пределах 50-55 млн. т.

Заметное место среди насыпных грузов занимает зерно (объем перевозок около 200 млн. т). Больше всего перевозится пшеницы, затем идет кормовое зерно (кукуруза, ячмень, сорго и овес). Риса перевозят меньше, т.к. он потребляется больше всего там, где и производится, в странах Юго-Восточной Азии, Китае, Японии.

Объемы перевозок зерна (рис. 4) - пшеницы, кукурузы, ячменя, овса, ржи, соевых бобов и сорго - в значительной степени зависят от урожая в странах-экспортерах и экономической ситуации в странах-импортерах и подвержены значительным колебаниям. Самый низкий объем перевозок за последние 20 лет был отмечен в 1986 г. - 165 млн. т, а наиболее высокий в 1999 г. - 210 млн. т.

Крупнейший экспортер зерна — США (около 65% всех перевозок), затем — Канада (более 10%), Австралия (около 8%) и Аргентина (около 6%). В последнее время стала экспортировать зерно и Франция (5,5% поставок). Импортируют зерно страны Западной и Восточной Европы, Африки, Ближнего Востока, Южной Америки, Япония.

Страны Дальнего Востока, особенно Япония и страны Индийского океана, в последние годы резко увеличили импорт зерна. Это обусловлено не только недостатком продовольствия, но и ростом популярности в этих странах западного стиля питания. Ожидается, что Китай также станет важным импортером зерна.

Страны Дальнего Востока, особенно Япония и страны Индийского океана, в последние годы резко увеличили импорт зерна. Это обусловлено не только недостатком продовольствия, но и ростом популярности в этих странах западного стиля питания. Ожидается, что Китай также станет важным импортером зерна.

Рис 4 Основные грузопотоки зерна. Прогнозируется, что большие расстояния перевозок зерна сохранятся и в будущем, в основном за счет импорта в страны Дальнего Востока.

Фосфориты являются сырьем для производства удобрений и используются в производстве мыла. Повышение цен на фосфориты привело к снижению объемов их морских перевозок. Частично экспорт фосфоритов был вытеснен экспортом фосфорной кислоты, используемой в тех же целях. Кроме того, промышленность, производящая удобрения, испытывает давление со стороны "зеленых", борющихся за ограничение применения фосфатных удобрений. Ожидается, что объемы морских перевозок фосфоритов останутся на достигнутом в последние годы уровне в 29-30 млн. т.

Основные добывающие страны Марокко, Тунис, США, острова Тихого океана. Крупнейшие экспортеры фосфатов — страны Европы, Северной и Южной Америки, Японии и Австралия.

Перевозка навалочных и насыпных грузов производят, в основном, на крупнотоннажных балкерах дедвейтом 30-50 тыс. т. Перевозки других навалочных грузов, таких как сахар, лес, руды цветных металлов, прокат черных металлов и т. п., составили в 1998 г. около 750 млн. т, (падение на 3,2 % по сравнению с 1997 г.). В 2005 г. объем перевозок этих грузов был на уровне 780 млн. т.

Важное место среди этих грузов занимает лес. Объем перевозок относительно небольшой, около 25 млн. т, но лес — ценный груз. Он перевозится на специализированных судах - лесовозах. Эго небольшие, но грузоподъемности 3-5 тыс. т, поскольку лес продается небольшими партиями и часто вывозится из портов с ограниченными глубинами. Основные  страны-экспортеры леса — Швеция, Финляндия, Россия, Канада, Австралия. Импортеры — европейские страны, Япония. Группа генеральных грузов промышленного производства, перевозимых в таре, кипах, тюках и т.д., в мировых перевозках достигает 2 млрд. т. Они обычно транспортируются на универсальных судах среднего тоннажа, имеющие твиндеки. Дело в том, что такие грузы имеют, как правило, ограничение высоты штабелирования и часто на одном судне перевозится несколько разных видов грузов, которые порой не совместимы в одном грузовом помещении.

страны-экспортеры леса — Швеция, Финляндия, Россия, Канада, Австралия. Импортеры — европейские страны, Япония. Группа генеральных грузов промышленного производства, перевозимых в таре, кипах, тюках и т.д., в мировых перевозках достигает 2 млрд. т. Они обычно транспортируются на универсальных судах среднего тоннажа, имеющие твиндеки. Дело в том, что такие грузы имеют, как правило, ограничение высоты штабелирования и часто на одном судне перевозится несколько разных видов грузов, которые порой не совместимы в одном грузовом помещении.

Третье место по объемам перевозок (около 20%) занимают генеральные грузы. Они представлены очень разнообразным ассортиментом, упакованным в различной таре, тюках, пакетах и пр. Генеральные грузы - это в основном готовая продукция и полуфабрикаты, имеющие высокую стоимость. Перевозки осуществляются меньшими партиями, чем наливные и навалочные грузы и ведутся на судах среднего и малого тоннажа (5-15 тыс. т дедвейта). Это универсальные суда, контейнеровозы, ролкеры и пр.

Линейная форма торгового мореплавания возникла и получила широкое распространение в современном судоходстве благодаря; специфическим особенностям перевозок генеральных грузов морем. В результате промышленной революции, на морских путях уже с начала XIX в. стало появляться множество разнообразных готовых изделий, которые из-за их ценности, а также в интересах сохранности нежелательно долго хранить в портах в ожидании скопления партий, подходящих по массе для трампового судна. Оказалось выгоднее отправлять такие грузы на линейных судах, совершающих регулярные рейсы на определенных маршрутах, независимо от степени их загрузки. Такая форма обслуживания оказалась весьма привлекательной для клиентуры морского транспорта, и в течение последнего столетия линейное судоходство, несмотря на более высокие тарифы, успешно конкурировало с трамповым.

Линейный флот имеют более 50 стран, среди которых восемь (Великобритания, Нидерланды, Норвегия, США, Франция, ФРГ, Швеция и Япония) располагают линейным тоннажем валовой вместимостью свыше 1 млн. рег. т каждая. Они владеют 70% всего мирового линейного флота, причем в Великобритании, Нидерландах и Франции линейный тоннаж превышает половину всего национального сухогрузного флота этих стран.

Удельный вес линейного судоходства в общем объеме мировых перевозок сухих грузов составляет по массе 20%, а по стоимости — 60—70%.

До прошлого столетия не существовало определенного деления судов на грузовые и пассажирские. Более устойчивые трансокеанские пассажирские перевозки начались в эпоху великих географических открытий. Первоначально они доставляли в колонии военных, чиновников и искателей приключений, но в дальнейшем состав пассажиров радикально изменился. Среди них стали преобладать религиозные и политические эмигранты, а с XIX в. началась массовая трудовая эмиграция.

Наибольшее количество пассажирских перевозок было в годы, предшествовавшие первой мировой войне, когда только через Атлантику ежегодно перевозилось до 2,5 млн. человек. По окончании первой мировой войны в результате ограничительного иммиграционного законодательства пассажирские перевозки на трассе Европа — Северная Америка пошли на убыль.

Наибольшее количество пассажирских перевозок было в годы, предшествовавшие первой мировой войне, когда только через Атлантику ежегодно перевозилось до 2,5 млн. человек. По окончании первой мировой войны в результате ограничительного иммиграционного законодательства пассажирские перевозки на трассе Европа — Северная Америка пошли на убыль.

В середине XIX в. средняя валовая вместимость океанского пассажирского судна составляла около 1000 рег. т, оно имело примерно 100 пассажирских мест и среднюю скорость 9 уз. Гигантские суперлайнеры достигали 80 000 рег. т, перевозили по 2000 пассажиров за рейс и развивали скорость до 30 уз. Это позволяло им покрывать расстояние 5000 миль, разделяющее континенты, за 4 суток, тогда как 100 лет назад для такого путешествия требовалось не менее двух недель. В прошлом веке для судна, которое быстрее всех переплывет океан, был учрежден приз — «Голубая лента Атлантики».

Появление скоростных многоместных самолетов, повышение безопасности и регулярности полетов, воздушный транспорт стал серьезным конкурентом пассажирского судоходства. Переломным стал 1958 г., когда число пассажиров, перелетевших через Атлантический океан на самолетах, превысило количество людей, переплывших его на судах. Воздушный транспорт наиболее привлекает так называемых «деловых» пассажиров — бизнесменов, дипломатов, спортсменов и т. д.

Первый трансатлантический перелет был совершен в 1924 г., первые регулярные линии воздушного флота через Атлантический океан появились в 1935 г., а через Тихий океан — годом позже. Плавание через Атлантику занимает сейчас в среднем 4,5—6,5 суток, тогда как обычный самолет преодолевает тот же путь за 20 ч, а современный турбореактивный самолет, рассчитанный на 130—170 пассажиров и развивающий скорость до 1000 км/ч, покрывает его за 7—8 ч, а на беспосадочных трассах еще быстрее.

Пассажиры, которые хотят совместить переезд с отдыхом, обычно предпочитают суда. Однако ситуация складывается в пользу воздушного транспорта, который на дальних маршрутах дает 3 — 4% прибыли, тогда как океанские лайнеры, как правило, убыточны, но пользуются поддержкой государства из соображений престижа.

Кроме пассажиров, морской транспорт потерял и некоторые категории высокооплачиваемых грузов, таких, как цветы, периодические издания и особенно почту, на перевозки которой линейные компании в течение многих лет заключали выгодные правительственные контракты. Тем не менее, в будущем грузовые перевозки, особенно массовых грузов, сохранятся за судоходством, поскольку 100 тыс. т грузов, ежегодно перевозимых через Атлантику самолетами, несравнимы со 100 млн. т, транспортируемых на том же направлении морскими судами.

Пассажирские перевозки нерентабельны также из-за резко выраженной сезонности пассажиропотоков. Многие линейные компании прибегают в целях повышения доходности к использованию пассажирских судов для круизных туристических рейсов, особенно в зимний сезон. Иногда они кооперируются с авиалиниями, тогда туристы совершают комбинированные рейсы: морем в одном направлении и по воздуху — в обратном. Быстро развивающийся морской туризм, вероятно, наиболее перспективная форма работы пассажирских судов в ближайшем будущем, так как самолеты не в состоянии обеспечить пассажирам такой уровень комфорта, который они получают на современных морских лайнерах.

Особой категорией сезонных пассажиров являются также паломники. Ежегодно сотни тысяч верующих направляются в места паломничества по суше, морю и воздуху, но и здесь авиация конкурирует с морским транспортом.

Характерны географические особенности местоположения пассажирских портов в сравнении с локализацией грузовых портов. Чем дальше от моря и глубже на территории страны расположен грузовой порт, тем лучше, так как этим сокращаются дорогостоящие перевозки наземными видами транспорта. Для пассажиров главным фактором является экономия времени. Поэтому пассажирские порты располагают не в глубине заливов или эстуариев, а, наоборот, на выступающих в море мысах (Саутгемптон—в Англии, Шербур — во Франции и т. д.).

Дата добавления: 2015-02-09; просмотров: 659; Мы поможем в написании вашей работы!; Нарушение авторских прав |