КАТЕГОРИИ:

АстрономияБиологияГеографияДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

АВТОМАТИЗАЦИЯ УЧЕТА, КОНТРОЛЯ И СОРТИРОВАНИЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ

Контроль и учет сельскохозяйственной продукциипозволяют своевременно выявить и устранить все недостатки производства. Поступающую в хранилище и отпускаемую из него продукцию  обязательно учитывают и регистрируют в специальной ведомости или передают данные в память ЭВМ. Продукцию взвешивают на железнодорожных или автомобильных весах, устанавливаемых непосредственно при въезде на территорию хранилища. Качество хранения сельскохозяйственной продукции контролируют визуально на местах или по отобранным образцам химическими методами в лабораториях хозяйств и районных центральных лабораториях. Результаты анализов фиксируют в специальных журналах и сообщают руководителям и агротехническим службам хозяйств.

обязательно учитывают и регистрируют в специальной ведомости или передают данные в память ЭВМ. Продукцию взвешивают на железнодорожных или автомобильных весах, устанавливаемых непосредственно при въезде на территорию хранилища. Качество хранения сельскохозяйственной продукции контролируют визуально на местах или по отобранным образцам химическими методами в лабораториях хозяйств и районных центральных лабораториях. Результаты анализов фиксируют в специальных журналах и сообщают руководителям и агротехническим службам хозяйств.

При помощи технических средств автоматики контролируют микроклимат в хранилищах, температуру и влажность хранимого продукта, очищают и сортируют его перед закладкой на хранение и перед поступлением к потребителю или на посев.

Зерно и зернопродукты закладывают на хранение предварительно очищенными, просушенными и охлажденными до 10°С и ниже, т. е. до температур, при которых все жизненные функции живых компонентов зерновой массы затормаживаются. Для успешного хранения зерна в складах необходимо периодически контролировать влажность и температуру зерновой массы.

Влажность контролируют в лабораторных условиях путем проверки проб семян, взятых из отдельных мест хранилища, а температуру — по показаниям датчиков температуры, заложенных в отдельные места хранимой зерновой массы. Для семенного зерна нельзя допускать снижение температуры до —2 °С, так как из-за наличия свободной влаги и ее замерзания нарушается целость семени и снижается всхожесть. По показаниям датчиков температуры обнаруживают очаги самосогревания зерновой продукции и гнили в овощехранилищах.

Самосогревание влажной зерновой массы обусловлено протекающими в ней биохимическими процессами и плохой теплопроводностью. При этом температура в самосогреваемом участке насыпи поднимается до 70 °С, что ведет к потере посевных, технологических, пищевых и фуражных качеств зерновых продуктов. Самосогревание возникает в невентилируемых местах, в которых находится зерно повышенной влажности, особенно свежеубранное, с большой физиологической активностью. Процесс самосогревания зерновых продуктов и гниения картофеля и овощей сопровождается не только повышением температуры, но и увеличением выделения влаги. Вследствие этого очаги самосогревания и гниения можно обнаруживать не только датчиками температуры, но и по увеличению показаний датчиков относительной важности воздуха, закладываемых в массу хранимой продукции.

Сортирование сельскохозяйственной продукции. Поскольку существующие способы и устройства очистки и сортирования зерновых культур и продуктов их переработки изучают в дисциплине «Комплексная механизация сельского хозяйства», то здесь рассмотрены новые принципы автоматического сортирования сельскохозяйственной продукции по ее оптическим и электрическим свойствам, характеризующим степень зрелости и другие качества плодов томата, яблок, клубней картофеля, корнеплодов, семян, листьев табака.

Сортирование картофеля по размерам, отделение комков земли, камней, клубней, пораженных гнилью и фитозеленью, представляет собой важную послеуборочную операцию. Необходимость сортирования картофеля перед его посадкой вызвана тем, что в процессе хранения до 20 % клубней семенного картофеля поражаются различными гнильями.

Затраты ручного труда на отделение загнивших клубней перед посадкой составляют 20...30 % общих трудозатрат на производство картофеля, а посадка несортированного картофеля приводит к недобору 15...20 % урожая.

Для сортировки картофеля разработаны оптические, радиоизотопные и температурные методы обнаружения загнивших клубней и клубней, пораженных фитозеленью, а также комков почвы и камней.

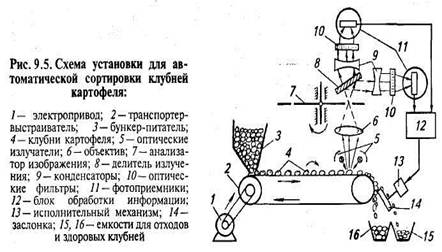

Рассмотрим принцип работы оптической установки для автоматического сортирования клубней картофеля (рис. 9.5), использующей спектральную характеристику коэффициентов отражения клубней. Спектральные характеристики коэффициентов отражения здоровых и больных клубней, как и комков почвы и камней, существенно различаются на определенных длинах А волн. Из бункера-питателя 3 клубни картофеля 4 поступают на роликовый транспортер, который поштучно выстраивает и, вращая, перемещает их в зону оптического осмотра. Отраженный от клубня- оптический поток инфракрасных излучений 5 проходит через объектив б и анализатор изображения 7 на делитель излучения 8. С делителя излучений оптический поток, разделяемый на два канала, поступает через конденсаторы 9 и фильтры 10 к фотоприемникам 11. Анализатор изображения позволяет поочередно осматривать (ска

нировать) поверхность клубня. От фотоприемников сигналы, пропорциональные коэффициентам отражения оптического потока от поверхности клубня на двух длинах волн (0,95 мкм и 1,25 мкм), поступают на электронный блок обработки 12. Электронный блок вычитает эти сигналы. В результате на выходе блока 72 появляется сигнал, который передается на исполнительный механизм 13 только от поврежденного клубня или комков почвы и камней.

нировать) поверхность клубня. От фотоприемников сигналы, пропорциональные коэффициентам отражения оптического потока от поверхности клубня на двух длинах волн (0,95 мкм и 1,25 мкм), поступают на электронный блок обработки 12. Электронный блок вычитает эти сигналы. В результате на выходе блока 72 появляется сигнал, который передается на исполнительный механизм 13 только от поврежденного клубня или комков почвы и камней.

В этом случае электромеханический исполнительный механизм 13 реагирует на отрицательный знак сигнала и поворачивает заслонку 14, направляя клубни или инородные тела в емкость /5 для отходов.

При осмотре здорового клубня разность сигналов от обоих фотоэлементов положительная, исполнительный элемент 13 не срабатывает, а клубень свободно падает в емкость 16. Время передачи клубня из зоны осмотра в емкости согласуется со временем прохождения сигнала и срабатывания механизма 13 так, чтобы последний отбрасывал поврежденные клубни при прохождении их мимо заслонки 14. Производительность одного канала современной установки до 8 клубней в секунду, или около 2 т/ч. Погрешность работы составляет 5... 10 % в зависимости от загрязненности поверхности, а на мокрых клубнях достигает 30 %.

Сортирование плодов томатов проводят по размерам и зрелости, а также отделяют плоды, пораженные болезнями. По размеру плоды томатов сортируют на механических калибровочных машинах. При разделении по зрелости и отделении больных плодов замеряют упругость и жесткость кожицы плодов или их оптические отражательные свойства.

На рисунке 9.6, а показан принцип разделения плодов томатов

|

на три фракции по зрелости, а точнее — по окраске их поверхности. Плод 1 в свободном падении пролетает через центр фотометрической камеры 3, где он облучается осветителями 2 видимого излучения. Отраженные от плода излучения, многократно преломляясь на внутренней, окрашенной в белый цвет поверхности камеры, попадают на светочувствительные фотоэлементы 4. При отсутствии плода потоки видимого излучения от источников освещения, направленные навстречу друг другу, создают незначительную освещенность в камере. При пересечении плодом светового потока фотоэлементы 4 воспринимают отраженный поток определенного спектра, зависящего от зрелости (цвета) плода 1. Сигнал с фотоэлементов суммируется и подается на усилительно-преобразовательное устройство 5, которое при помощи исполнительного механизма 6 с заслонкой 7 разделяет плоды на три фракции — I, II и III (зеленые, бурые и красные).

Для сортирования плодов яблок, имеющих поврежденную поверхность от механических ударов или пятна на кожуре от болезней, используют сканирующие устройства (рис. 9.6, б). В сканирующей системе видимое излучение от осветителя 2, управляемого при помощи электропривода 3, поэлементно освещает поверхность плода. Отраженный луч воспринимается фотоэлементом 4 и направляется в усилительно-преобразовательное устройство 5. Значение выходного сигнала u(t) фотоэлемента зависит от состояния поверхности и измеряется во времени по форме, показанной в нижней части на рисунке 9.6, б.

Усилительно-преобразовательное устройство 5 вычисляет величину

где п — число строк сканирования поврежденного участка поверхности плода (заштрихованная часть на рисунке); t2 и t3 — время пересечения сканирующим лучом границ поврежденного и неповрежденного участков.

С выхода устройства 5 к исполнительному механизму ИМ сортирующей установки поступает сигнал, пропорциональный площади повреждения Sn:

Эту же сортирующую установку можно использовать для разделения овощей и плодов по размеру, перенастроив усилительно-преобразовательное устройство на вычисление суммы, пропорциональной площади SM медианного сечения объекта:

где k— коэффициент пропорциональности; t1 и t4— время пересечения сканирующим лучом профиля плода; т — число строк сканирования поверхности объекта.

Для автоматического сортирования листьев табака на три товарных сорта предложено использовать отражательные свойства листьев табака и их цветовые характеристики в так называемой стандартной колориметрической системе RGB [первые буквы английских слов red (красный), green (зеленый) и blue (голубой).

Последний показатель тесно связан с характеристикой сортности листьев: к первому сорту относят желтые листья с содержанием темной зелени до 20 % площади листа, ко второму — с содержанием темной зелени до 50 %, к третьему сорту — с содержанием темной зелени свыше 50 %. Закупочная цена первого сорта в 4...5 раз выше цены низшего сорта табака.

Сортирующее устройство определяет процент темной зелени на площади листа табака. В зависимости от этого процента листья делят на три сорта.

Принцип действия сортирующего устройства показан на рисунке 9.7. Листья табака 4 поступают на транспортер 2 из подающего устройства 3. Транспортер при помощи электропривода 1 переносит лист в зону сканирования. Оптический поток излучателя 5, отражаясь от листа, проходит через объектив 6, отверстие

1 — электропривод транспортера; 2 — транспортер; 3 — подающее устройство; 4 — листья табака; 5—осветитель; б—объектив; 7—сканирующий диск с электроприводом; 8— конденсатор; 9—светорасщепляющая оптика с дихроническими зеркалами; 10 — корректирующие фильтры; 11 — фотоэлементы; 12 — электронный блок анализа; 13 — пневматические исполнительные механизмы; 14— компрессор; 15, 16— усилители-компараторы; 17, 18 — логические элементы; 19 — вычислительное устройство; 20, 21, 22— компараторы; 23, 24, 25 — реле исполнительных механизмов; 26— блок индикации; I, II, III— емкости для приема листьев табака соответствующего сорта; ГТИ — генератор тактовых импульсов.

сканирующего диска 7 и конденсатор 8 на светорасщепляющую оптику 9. В оптике 9 поток отраженного излучения разделяется на два канала, в которых при помощи фильтров 10 выделяются участки спектров Си R. Оптические сигналы, пропорциональные значениям G и R, воспринимаются фотоэлементами 11 и передаются в форме напряжений Ur и Ug на электронный блок анализа 12. В электронном блоке эти напряжения £/л и UG сравниваются с опорными напряжениями Uon, характеризующими границу разделения цветовых характеристик R и G. Вычислительное устройство 19 совместно с логическими элементами И 17 и 18 определяет темно-зеленую SG и желтую Sr площади листа, а также процент темно-зеленой площади.

Генератор тактовых импульсов (ГТИ) включает в работу логические элементы только при попадании листа табака в поле объектива и сбрасывает результаты вычисления при уходе листа табака из поля объектива.

Выходной сигнал с вычислительного устройства поступает на компараторы (сравнивающие устройства) 20, 21 и 22, которые разделяют его на три канала в соответствии с определенным сортом листа. С выходов компараторов сигналы проходят на индикатор 26, определяющий количество листьев по сортам, и на реле 23, 24 и 25. Листья первого сорта свободно направляются в емкость. II, а листья второго и третьего сортов при помощи реле 24, 25 и пневматических клапанов 13 — в емкости I и III. Питание пневмоклапанов осуществляется от воздушного компрессора 14.

У опытного образца устройства погрешность сортирования 4,5 %, производительность — до 10 листьев в секунду, или 65 кг/ч. Аналогичное устройство используют для сортирования рассады на заданное количество групп в зависимости от суммарной площади листьев.

Схема прибора для определения свежести яиц перед их закладкой в инкубатор показана на рисунке 9.8, а. Работа прибора основана на оптическом методе измерения положения желтка, которое постепенно всплывает в процессе его хранения. В яйце со временем белок постепенно разжижается при одновременном повышении его плотности, а упругость связей, удерживающих желток в центре яйца, снижается. Вследствие этого расстояние между желтком и скорлупой под желтком увеличивается, а над желтком уменьшается. Для определения свежести яйца его просвечивают излучателем 2. Световые потоки, прошедшие под желтком Фп и над ним Фн, замеряют фотоэлементами 3 и 5. Сигналы с них поступают на вычислительное устройство, которое определяет так называемый индекс подъема желтка (ИПЖ) по формуле ИПЖ = Фп/Фн - ИПЖ зависит от времени кладки яйца птицей

(рис. 9.8, б).

Электрические способы сортирования сельскохозяйственной продукции и материалов основаны на том, что их электрические параметры (электропроводность, диэлектрическая проницаемость, поляризуемость и др.) зависят от состава и структуры строения, спелости и зрелости, биофизических и биохимических свойств, шероховатости поверхности, плотности, жизнеспособности и других свойств сепарируемого материала.

Принцип действия таких сепарирующих устройств рассмотрим на примере диэлектрических сепараторов, применяемых в сельском хозяйстве для выделения биологически ценных семян, очистки семян от трудноотделимых карантинных семян сорных растений и для калибровки семян (по размерам, по однотипности посевных и пищевых свойств и т. п.).

На рисунке 9.9 показана функциональная схема диэлектрического сепаратора семян. На цилиндрическом барабане 3 бифилярно намотана в один слой двухпроводная изолированная обмотка. К несоединенным между собой проводам обмотки от автотрансформатора 1 через кольца 5 и газосветный трансформатор (внутри барабана) подается напряжение 0,5...0,7 кВ промышленной частоты 50 Гц. Значение напряжения устанавливают в соответствии с видом сепарируемых семян (злаковые, овощные бобовые, масличные, цветочные и другие культуры). Семена из бункера 2, попадая на обмотку 6, притягиваются к ней, а затем под действием силы тяжести и центробежных сил

На рисунке 9.9 показана функциональная схема диэлектрического сепаратора семян. На цилиндрическом барабане 3 бифилярно намотана в один слой двухпроводная изолированная обмотка. К несоединенным между собой проводам обмотки от автотрансформатора 1 через кольца 5 и газосветный трансформатор (внутри барабана) подается напряжение 0,5...0,7 кВ промышленной частоты 50 Гц. Значение напряжения устанавливают в соответствии с видом сепарируемых семян (злаковые, овощные бобовые, масличные, цветочные и другие культуры). Семена из бункера 2, попадая на обмотку 6, притягиваются к ней, а затем под действием силы тяжести и центробежных сил

отрываются с нижней части барабана и попадают в различные секции приемного бункера в зависимости от их свойств. Щетки 4 служат для удаления с обмоток прилипшей мелкой и легкой сорной примеси и пыли.

Таким образом, выделяется фракция семян (обычно первая по направлению вращения барабана), имеющая лучшие посевные качества. Из такой фракции получается более высокая урожайность (на 15...20 %), снижаются нормы высева почти в 2 раза, наблюдается более раннее одновременное созревание урожая с повышенной на 10...15 % стандартностью продукции.

Электрические, оптические, тепловые и акустические свойства сельскохозяйственной продукции используют также при создании новых приборов контроля зрелости арбузов, посевных качеств семян, содержания жира и белка в молоке, свежести яиц, упитанности животных и т. п.

Контрольные вопросы и задания

1. Назовите назначение и особенности управления микроклиматом в овощехранилищах. 2. Охарактеризуйте овощехранилище как объект автоматического управления. 3. Объясните работу технологической схемы автоматического управления температурой в овощехранилище. 4. Расскажите о последовательности работы электрической схемы ШАУ-АВ в периоды охлаждения, лечения и хранения продукции. 5. Поясните принцип действия блок-схемы «Среда». 6. Назовите особенности автоматизации фруктохранилищ. 7. Как работает электрическая схема управления микроклиматом фруктохранилища? 8. Как и какими параметрами управляют при хранении зерна? 9. Расскажите об автоматизации учета и контроля параметров хранимой продукции. 10. Объясните принципы работы систем автоматического сортирования клубней картофеля, плодов томатов, яблок, листьев табака и яиц. 11. Для чего предназначен и как работает диэлектрический сепаратор семян?

Дата добавления: 2015-01-19; просмотров: 571; Мы поможем в написании вашей работы!; Нарушение авторских прав |