КАТЕГОРИИ:

АстрономияБиологияГеографияДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Периферический отдел слухового анализатора

Периферический отдел слухового анализатора, или собственно ухо, в анатомическом отношении состоит из трех частей: наружного, среднего и внутреннего уха (рис. 4).

Наружное ухо состоит из ушной раковины (рис. 5) и наружного слухового прохода. Ушная раковина представляет собой воронкообразную хрящевую пластинку, покрытую кожей и переходящую непосредственно в наружный слуховой проход. Нижняя часть ушной раковины, или мочка, лишена хряща. Впереди наружного слухового прохода расположен выступ ушной раковины — козелок. Наружный слуховой проход состоит из хрящевой (наружной) и костной (внутренней) частей. Общая длина наружного слухового прохода у взрослых около 2,5 см. На месте перехода хрящевой части в костную наружный слуховой проход образует изгиб. Для выпрямления оси наружного слухового прохода приходится при его осмотре оттягивать ушную раковину у взрослых и у детей старшего возраста кзади-кверху, а у маленьких детей — кзади-книзу.

На всем своем протяжении наружный слуховой проход покрыт кожей. Кожа, выстилающая хрящевую часть, снабжена волосками и содержит железы — сальные и выделяющие ушную серу. Ширина просвета наружного слухового прохода не везде одинакова: он сужается в начале костной части и вторично — в месте прикрепления барабанной перепонки. У маленьких детей наружный слуховой проход короче, чем у старших детей и взрослых, вследствие того, что костная его часть еще не успела развиться и представлена лишь костным кольцом, в котором укреплена барабанная перепонка. Просвет наружного слухового прохода у новорожденных и маленьких детей представляется щелевидным. По мере роста ребенка просвет слухового прохода из щелевид-ного постепенно становится овальным.

На всем своем протяжении наружный слуховой проход покрыт кожей. Кожа, выстилающая хрящевую часть, снабжена волосками и содержит железы — сальные и выделяющие ушную серу. Ширина просвета наружного слухового прохода не везде одинакова: он сужается в начале костной части и вторично — в месте прикрепления барабанной перепонки. У маленьких детей наружный слуховой проход короче, чем у старших детей и взрослых, вследствие того, что костная его часть еще не успела развиться и представлена лишь костным кольцом, в котором укреплена барабанная перепонка. Просвет наружного слухового прохода у новорожденных и маленьких детей представляется щелевидным. По мере роста ребенка просвет слухового прохода из щелевид-ного постепенно становится овальным.

Барабанная перепонкаотделяет наружный слуховой проход от среднего уха и представляет собой тонкую упругую пластинку, покрытую со стороны слухового прохода тонким наружным слоем кожи (эпидермисом), а со стороны среднего уха — слизистой оболочкой.

Барабанная перепонка имеет округло-овальную форму с наибольшим поперечником около 10 мм и наименьшим — 8,5 мм, толщину — около 0,1 мм. Она расположена иод углом к оси наружного слухового прохода и втянута в сторону среднего уха, образуя подобие очень плоского конуса.

Величина барабанной перепонки с возрастом изменяется очень незначительно: у новорожденного она имеет почти те же размеры, что и у взрослого. Положение барабанной перепонки по мере развития ребенка подвергается заметным изменениям. У ребенка в возрасте до двух месяцев она расположена почти горизонтально, являясь как бы продолжением верхней стенки наружного слухового прохода и образуя с горизонтальной плоскостью угол всего лишь в 10— 20°. У детей старшего возраста угол наклона к горизонтали достигает 40—45°.

Большая часть барабанной перепонки вставлена, как часовое стекло, в особый костный желобок, находящийся в глубине слухового прохода, и называется натянутой в отличие от меньшей, передне-верхней части барабанной перепонки, которая прикреплена в том месте, где костный желобок прерывается. Эта часть барабанной перепонки называется расслабленной или шрапнеллевой перепонкой. Натянутая часть барабанной перепонки состоит из трех слоев: 1) наружного, обращенного к слуховому проходу, состоящего из эпидермиса; 2) среднего, состоящего из циркулярных (круговых) и радиарных (лучевых) фиброзных волокон; 3) внутреннего, образованного слизистой оболочкой. Циркулярные и радиарные волокна фиброзного слоя барабанной перепонки переплетаются между собой, что придает особую прочность ее натянутой части. При постепенном повышении воздушного давления она может выдерживать его до двух атмосфер (атм.), что составляет в современном измерении 200 000 Паскалей, поскольку 1 атм.=105 паскалей (Па), т. е. 100 000 паскалей. В шрапнеллевой перепонке фиброзный слой отсутствует.

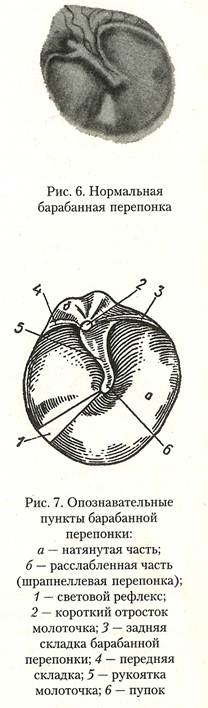

Нормальная барабанная перепонка представляется при осмотре* в виде округло-овальной пластинки. Основной тон окраски барабанной перепонки — жемчужно-серый (рис. 6). На этом общем фоне выделяются следующие опознавательные пункты (рис. 7). В передне-верхней части барабанной перепонки выпячивается в виде желтовато-белой точки короткий отросток молоточка. Кпереди и кзади от него отходят серовато-белые полоски — это передняя и задняя складки, которые отделяют натянутую часть барабанной перепонки от расслабленной (шрапнеллевой). Книзу и кзади от короткого отростка тянется, резко выделяясь в виде острого гребешка, рукоятка молоточка; своим расширенным концом она доходит до центра барабанной перепонки, называемого пупком. Книзу и кпереди от пупка отходит блестящий световой рефлекс, имеющий форму узкого треугольника, вершина которого обращена к пупку, а основание — к передне-нижнему краю барабанной перепонки. Этот рефлекс образуется вследствие отражения световых лучей от вогнутой поверхности барабанной перепонки.

Нормальная барабанная перепонка представляется при осмотре* в виде округло-овальной пластинки. Основной тон окраски барабанной перепонки — жемчужно-серый (рис. 6). На этом общем фоне выделяются следующие опознавательные пункты (рис. 7). В передне-верхней части барабанной перепонки выпячивается в виде желтовато-белой точки короткий отросток молоточка. Кпереди и кзади от него отходят серовато-белые полоски — это передняя и задняя складки, которые отделяют натянутую часть барабанной перепонки от расслабленной (шрапнеллевой). Книзу и кзади от короткого отростка тянется, резко выделяясь в виде острого гребешка, рукоятка молоточка; своим расширенным концом она доходит до центра барабанной перепонки, называемого пупком. Книзу и кпереди от пупка отходит блестящий световой рефлекс, имеющий форму узкого треугольника, вершина которого обращена к пупку, а основание — к передне-нижнему краю барабанной перепонки. Этот рефлекс образуется вследствие отражения световых лучей от вогнутой поверхности барабанной перепонки.

Для обозначения изменений, возникающих на барабанной перепонке, ее делят условно на четыре части посредством двух мысленно проведенных линий (рис. 8): одна из них проходит вдоль рукоятки молоточка и доходит до края барабанной перепонки; другая пересекает первую под прямым углом на уровне пупка. Этими двумя линиями барабанная перепонка разделяется на четыре сектора, или квадранта: передне-верхний, передне-нижний, задне-верхний и задне-нижний.

Среднее ухопредставляет собой систему воздухоносных полостей в толще височной кости и состоит из барабанной полости, слуховой трубы и сосцевидного отростка с его костными ячейками (рис. 9).

Барабанная полость является центральной частью этой системы и представляет собой узкое пространство в толще височной кости объемом около 1 см3. В барабанной полости различают шесть стенок. Наружной стенкой на большей части ее протяжения является барабанная перепонка. Остальные стенки — костные. Внутренняя стенка отделяет барабанную полость от внутреннего уха

_______________

*Осмотр наружного слухового прохода и барабанной перепонки, или отоскопия, производится при помощи ушной воронки, которая вводится в слуховой проход и служит для направления пучка света, отраженного от лобного рефлектора (вогнутого зеркала, укрепленного на лбу исследующего).

В этой стенке есть два отверстия, называемые окнами: овальное, или окно преддверия (длинный диаметр 3—4 мм) и круглое, или окно улитки (диаметр 1—2 мм). В овальное окно вставлена, как в рамку, подножная пластинка стремени, прикрепленная к краям овального окна посредством кольцевидной связки. Круглое окно затянуто эластичной тонкой перепонкой, которая носит название вторичной барабанной перепонки. Верхняя стенка, или крыша барабанной полости, отделяет барабанную полость от полости черепа. Нижняя стенка граничит с крупным кровеносным сосудом — луковицей яремной вены. В задней стенке внизу имеется отверстие, соединяющее барабанную полость с пещерой сосцевидного отростка.

Верхняя и нижняя стенки барабанной полости часто бывают очень тонкими, а нередко, особенно в раннем детском возрасте, в этих стенках бывают отверстия. Тогда слизистая оболочка барабанной полости прилегает непосредственно к мозговой оболочке или к луковице яремной вены, что представляет значительную опасность в смысле возможного перехода воспалительного процесса из барабанной полости на мозговые оболочки или на стенки яремной вены. В толще внутренней и задней стенок барабанной полости находится канал лицевого нерва. Благодаря тесной анатомической близости между этим каналом и барабанной полостью лицевой нерв может быть вовлечен в воспалительный процесс, развивающийся в среднем ухе, а при операциях на среднем ухе возникает опасность ранения лицевого нерва.

В барабанной полости помещается цепь слуховых косточек (рис. 10), состоящая из молоточка, наковальни и стремени. Молоточек имеет головку, рукоятку и два отростка (короткий и длинный). Наковальня состоит из тела, короткого и длинного отростков. Стремя состоит из двух дужек, головки и подножной пластинки. Рукоятка молоточка вращена в фиброзный слой барабанной перепонки, причем нижний конец рукоятки образует в центре барабанной перепонки выступ — пупок, а короткий отросток образует выпячивание в передне-верхней части. Эти выступы определяют тот характерный вид, который имеет барабанная перепонка при осмотре. Головка молоточка сочленяется с телом наковальни, а она своим длинным отростком сочленяется с головкой стремени. Подножная пластинка стремени, как было сказано, входит в овальное окно, соединяющее среднее ухо с внутренним. Определенное напряжение барабанной перепонки и цепи слуховых косточек обеспечивается двумя мышцами — натягивающей барабанную перепонку и стремянной. Первая из них прикрепляется к рукоятке молоточка, а вторая — к головке стремени.

Слуховая, или евстахиева, труба представляет собой канал длиной (у взрослых) 3,5 см, соединяющий барабанную полость с носоглоткой. Барабанное устье евстахиевой трубы расположено в передней стенке барабанной полости, а носоглоточное — в боковой стенке носоглотки. Та часть евстахиевой трубы, которая прилежит к барабанной полости, является костной, а часть, обращенная к носоглотке, имеет хрящевые стенки. Вся евстахиева труба выстлана мерцательным эпителием: движение его волосков направлено в сторону носоглотки. Стенки хрящевой части евстахиевой трубы, обычно соприкасающиеся между собой, в момент глотания (благодаря сокращению глоточных мышц) расходятся, пропуская воздух из носоглотки в барабанную полость. У маленьких детей евстахиева труба короче и просвет ее шире, чем у детей старшего возраста и у взрослых.

Сосцевидный отросток представляет собой костное образование, похожее по форме на сосок, откуда и произошло его название. Это отросток височной кости, расположенный позади ушной раковины. В толще сосцевидного отростка находятся ячейки, сообщающиеся друг с другом посредством узких щелей. Форма, величина и число этих ячеек очень изменчивы, но одна из них, самая крупная, носящая название пещеры (антрум), имеется постоянно. Пещера сообщается с барабанной полостью через отверстие в задней стенке последней. Пещера отделяется от полости черепа костной пластинкой, иногда очень тонкой. Ячейки сосцевидного отростка доходят иногда до большой венозной пазухи мозга (поперечного синуса) и отделяются от нее также лишь тонким слоем кости.

У детей приблизительно до двух лет сосцевидный отросток еще не развит и выглядит как костный бугорок. Однако пещера существует уже у новорожденного ребенка.

Все полости среднего уха (барабанная полость, евстахиева труба и ячейки сосцевидного отростка) наполнены воздухом, а стенки их выстланы тончайшей слизистой оболочкой, являющейся продолжением слизистой оболочки носоглотки. Обмен воздуха в среднем ухе происходит через евстахиеву трубу: при глотательных движениях воздух из носоглотки поступает в евстахиеву трубу, а оттуда — в барабанную полость и отчасти в ячейки сосцевидного отростка.

Внутреннее ухо, или ушной лабиринт, представляет собой систему каналов и полостей в толще височной кости. Эта система состоит из преддверия, полукружных каналов и улитки (см. рис. 4). Различают костный (рис. 11) и перепончатый лабиринты, причем костный лабиринт является как бы футляром для перепончатого. Перепончатый лабиринт наполнен особой жидкостью — эндолимфой, а пространство между перепончатым и костным лабиринтами также заполнено жидкостью — перилимфой.

Преддверие составляет центральную часть лабиринта и состоит из двух перепончатых мешочков: переднего (круглого) и заднего (овального). Передний мешочек сообщается с улиткой, а задний — с полукружными каналами.

Полукружных каналов три: верхний, задний и наружный. Они расположены в трех взаимно перпендикулярных плоскостях. Один из концов каждого канала гладкий, а другой имеет расширение — ампулу. Преддверие и полукружные каналы образуют так называемый вестибулярный (от лат. vestibulum — преддверие) аппарат и являются периферическим отделом пространственного анализатора, или органа равновесия. В преддверии и полукружных каналах располагаются группы специфических нервных клеток, образующих концевой аппарат, или рецептор, вестибулярного нерва. В мешочках преддверия таким рецептором является отолитовый аппарат, т. е. концевые нервные клетки, прикрытые перепонкой, содержащей особые кристаллы — отолиты. В полукружных каналах рецептор состоит из специфических волосковых нервных клеток, образующих в ампуле каждого из каналов особый гребешок. Прямолинейные движения вызывают смещение отолитов в мешочках преддверия, а вращательные (угловые) движения сопровождаются перемещением эндолимфы в полукружных каналах и влекут за собой раздражение чувствительных волосковых клеток в ампулярных гребешках. Раздражения концевого аппарата передаются по волокнам вестибулярного нерва в центральную нервную систему. В ответ на них возникают рефлекторные реакции, которые способствуют сохранению равновесия. Одной из таких рефлекторных реакций является лабиринтный нистагм, т. е. ритмические движения глазных яблок, состоящие из двух компонентов — быстрого отведения и медленного возвращения в первоначальное положение. Направление нистагма определяется по его быстрому компоненту.

Улитка представляет собой спиральный костный канал, идущий вокруг костной колонки и образующий 2'/2 завитка (основной, средний и верхний), причем каждый последующий завиток меньше предыдущего, так что улитка действительно напоминает по своей форме раковину садовой улитки. Канал улитки имеет длину около 22 мм.

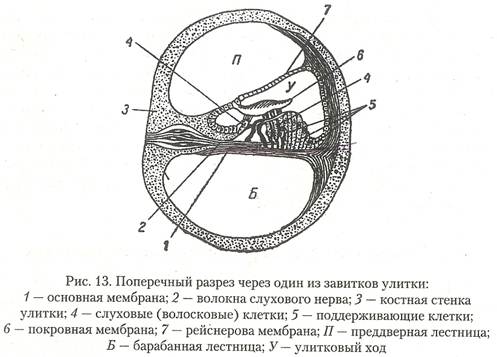

По всей своей длине костный канал улитки разделен на два этажа, называемых лестницами. Границей между ними служит спиральный костный гребень (рис. 12) и отходящая от края этого гребня эластичная перепонка — основная мембрана (рис. 13). Верхний этаж носит название преддверной лестницы (которая ведет в преддверие), а оно сообщается с барабанной полостью через овальное окно. Нижний этаж — барабанная лестница, которая сообщается непосредственно с барабанной полостью через круглое окно. У верхушки улитки преддверная и барабанная лестницы соединяются между собой через узкое отверстие. Преддверная лестница разделена посредством тонкой перепончатой перегородки, так называемой рейснеровой мембраны, на два канала: собственно преддверную лестницу и перепончатый канал улитки, или улитковый ход. Улитковый ход наполнен эндолимфой, преддверная и барабанная лестницы — перилимфой.

По всей своей длине костный канал улитки разделен на два этажа, называемых лестницами. Границей между ними служит спиральный костный гребень (рис. 12) и отходящая от края этого гребня эластичная перепонка — основная мембрана (рис. 13). Верхний этаж носит название преддверной лестницы (которая ведет в преддверие), а оно сообщается с барабанной полостью через овальное окно. Нижний этаж — барабанная лестница, которая сообщается непосредственно с барабанной полостью через круглое окно. У верхушки улитки преддверная и барабанная лестницы соединяются между собой через узкое отверстие. Преддверная лестница разделена посредством тонкой перепончатой перегородки, так называемой рейснеровой мембраны, на два канала: собственно преддверную лестницу и перепончатый канал улитки, или улитковый ход. Улитковый ход наполнен эндолимфой, преддверная и барабанная лестницы — перилимфой.

В улитковом ходе расположен кортиев (спиральный) орган. Основной его функциональной частью являются слуховые клетки, заканчивающиеся чувствительными волосками и потому называемые также волосковыми клетками. Эти клетки расположены в несколько рядов и представляют собой специфический концевой аппарат слухового анализатора, или слуховой рецептор. Слуховых клеток насчитывается свыше 20 000. Кроме слуховых клеток, в состав кор-тиева органа входит поддерживающий аппарат, состоящий из нескольких рядов опорных клеток. Над кортиевым органом и на очень близком расстоянии от него расположена особая перепонка, так называемая покровная, или кортиева, мембрана.

Согласно новейшим данным, имеется прямая связь между покровной мембраной и волосковыми слуховыми клетками. Покровная мембрана вплотную подходит к волосковым клеткам, причем волоски слуховых клеток проникают в ткань покровной мембраны. Кортиев орган расположен на основной мембране, которая состоит из нескольких тысяч поперечных волокон разной длины, натянутых между краем спирального костного гребня и противоположной стенкой улитки. Эти волокна весьма упруга, но между собой связаны слабо. По форме основная мембрана представляет собой спирально изогнутую ленту, ширина которой постепенно увеличивается от основания улитки к ее вершине.

Дата добавления: 2015-02-10; просмотров: 944; Мы поможем в написании вашей работы!; Нарушение авторских прав |