КАТЕГОРИИ:

АстрономияБиологияГеографияДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

ДРУГИЕ ВЕЩЕСТВА КОЖНО-НАРЫВНОГО ДЕЙСТВИЯ.

Из группы ОВ кожно-нарывного действия на вооружении иностранных армий состоят только иприт и рецептуры на его основе. В то же время другими представителями ОВ кожно-нарывного действия являются люизит и азотистые иприты. Люизит может использоваться в смеси с ипритом, а вещества HN-1, HN-2, HN-3 представляют потенциальную опасность как диверсионные яды.

Вещество L – Люизит

Химические названия: β-хлорвинилдихлорарсин; 2-хлорэтенилдихлорарсин; β-хлорвиниларсиндихлорид.

Условные названия и шифры: люизит; Lewisit (Германия); Lewisite, a-Lewisite, Lewisite A, М-l (в годы второй мировой войны), L (США).

Соединение впервые было получено в неочищенном виде в 1904 г. Ю. Ньюландом (США), который тогда же обратил внимание на его токсические свойства. Чистый β-хлорвинилдихлорарсин выделен и охарактеризован в США ориентировочно в 1917 г., а годом позже был принят на вооружение американской армии, однако боевой проверки не прошел. Своим условным названием люизит обязан американскому химику У. Ли Льюису, которому в США приписывают приоритет открытия этого вещества. На самом деле в годы первой мировой войны исследования β-хлорвинилдихлорарсина проводились независимо друг от друга в США (У. Льюис), Великобритании (С. Грин, Т. Прайс) и Германии (Г. Виланд).

Военные специалисты США возлагали на люизит большие надежды в связи с тем, что это ОВ, обладая сравнимым по силе с ипритом кожно-нарывным действием, не имеет периода скрытого действия. По кожно-резорбтивной токсичности он в три раза превосходит иприт. Кроме того, технический продукт, полученный в США, вызывал достаточно сильное раздражение слизистых оболочек глаз и верхних дыхательных путей. В дальнейшем было установлено, что чистый β-хлорвинилдихлорарсин (так называемый α-люизит или люизит А) раздражающим действием почти не обладает. Раздражающее действие оказывают примеси, особенно бис-(β-хлорвинил)-хлорарсин (ClCH=CH)2AsCl (β-люизит или люизит В). Однако последний уступает α-люизиту в общеядовитом и кожно-нарывном действии.

В годы второй мировой войны люизит производился в США предприятиями всех химических арсеналов — Эджвуда, Пайн-Блаффа, Хантсвилла и Денвера, но еще до окончания войны он был снят с вооружения армии в связи с недостаточно высокой боевой эффективностью по сравнению с ипритом. Однако он может использоваться в качестве добавки к иприту, понижающей температуру замерзания последнего. Кроме того, не исключено, что дешевизна и простота получения люизита могут стимулировать его получение странами с относительно слабо развитой химической промышленностью.

Люизит обладает общеядовитым и кожно-нарывным действием при любом пути воздействия на организм и независимо от вида боевого состояния. Техническому ОВ присуще, кроме того, раздражающее действие.

Общеядовитое действие люизита обусловлено его способностью нарушать внутриклеточный углеводный обмен. При рассмотрении токсических свойств HD упоминалось, что в клетках всех органов и тканей осуществляется последовательное бескислородное расщепление глюкозы через глюкозо-6-фосфат до пировиноградной кислоты. Последняя подвергается окислительному декарбоксилированию по схеме:

Этот процесс осуществляется в присутствии пируватдегидрогеназной ферментной системы, объединяющей несколько ферментов и коферментов. Одним из коферментов (небелковых простетических групп) является липоевая кислота:

Она связана с апоферментом (белковой частью двухкомпонентного фермента пируватоксидазы и в процессе катализа (реакция 3.9) превращается то в окисленную (дисульфидную), то в восстановленную (с двумя меркаптогруппами) форму:

Люизит взаимодействует с меркаптогруппами дигидролипоевой кислоты и таким образом исключает фермент из участия в окислительно-восстановительных процессах:

В итоге нарушается энергоснабжение всех органов и тканей организма. Местное действие люизита обусловлено ацилированием белков кожных покровов.

Склонность к образованию циклических арсинсульфидов позволила создать средства для профилактики и лечения поражений этим ОВ. К ним относятся 2,3-димеркаптопропанол (БАЛ) и натриевая соль 2,3-димеркаптопропансульфокислоты (Унитиол):

Они применяются в виде растворов и мазей и способны не только предотвращать реакцию люизита с пируватоксидазой, но и реактивировать угнетенный фермент.

Люизит в отличие от HD почти не имеет периода скрытого действия; признаки поражения им проявляются уже через 2—5 мин после попадания в организм. Тяжесть поражения зависит от дозы или времени пребывания в зараженной люизитом атмосфере.

При вдыхании пара или аэрозоля люизита прежде всего поражаются верхние дыхательные пути, что проявляется после короткого периода скрытого действия в виде кашля, чихания, выделений из носа. При легких отравлениях эти явления проходят через несколько часов, при тяжелых — продолжаются несколько суток. Тяжелые отравления сопровождаются тошнотой, головными болями, потерей голоса, рвотой, общим недомоганием. В последующем развивается бронхопневмония, одышка, спазмы в груди — признаки очень тяжелого отравления, которое может быть смертельным. Признаками приближающегося смертельного исхода являются судороги и параличи. Относительная токсичность при ингаляции LCτ50 1,3 мг·мин/л.

Очень чувствительны к люизиту глаза. Попадание в глаза капель ОВ приводит к потере зрения через 7— 10 сут. Пребывание в течение 15 мин в атмосфере с концентрацией люизита 0,01 мг/л приводит к покраснению глаз и отесу век. При более высоких значениях Сτ ощущаются жжение в глазах, слезотечение, светобоязнь, спазмы век.

Парообразный люизит действует и на кожу. При Сτ 1,2 мг·мин/л кожа краснеет и отекает, при Сτ 1,3 мг·мин/л появляются мелкие пузыри.

Действие жидкого люизита на кожу ощущается почти сразу же после контакта с ним. При плотности заражения 0,05—0,1 мг/см2 происходит покраснение кожи; плотность заражения 0,2 мг/см2 неизбежно приводит к образованию пузырей. Смертельная кожно-резорбтивная токсодоза для человека LD50 20 мг/кг.

При попадании люизита в желудочно-кишечный тракт возникают обильное слюнотечение и рвота, сопровождающаяся коликообразными болями. В дальнейшем появляется кровавый понос, кровяное давление падает, развиваются явления поражения внутренних органов (почек, печени, селезенки). Смертельная дозf при пероральном поступлении LD50 5—10 мг/кг.

Чистый β-хдорвинилдихлорарсин представляет собой бесцветную жидкость, почти не имеющую запаха. Со временем он приобретает фиолетовую или тёмно-красную окраску. Однако обычно получают технический продукт, который не является индивидуальным веществом, а помимо β-хлорвинилдихлорарсина (α-люизита) содержит бис-(β-хлорвинил)-хлорарсин (β-люизит) и треххлористый мышьяк. В свою очередь, α-люизит существует в форме двух пространственных изомеров, различающихся физическими свойствами (табл. 3.1).

Наиболее токсичным в смеси является транс-α-люизит, который в основном и образуется при получении ОВ. Цис-изомер возникает при нагревании или ультрафиолетовом облучении транс-изомера, поэтому большинство физических констант технического люизита совпадают или близки по значению соответствующим константам транс-α-люизита.

Таблица 3.1

Физические свойства изомеров α-люизита

| Константы | Цис-изомер | Транс-изомер |

| ρ20, г/см3 | 1,8598 | 1,8793 |

| tк, ºС | 169,8 | 196,6 |

, мм рт. ст. , мм рт. ст.

| 1,562 | 0,4 |

, мг/л , мг/л

| 2,3 | 4,5 |

| tпл, ºС | -44,7 | -2,4 |

Технический люизит представляет собой темно-бурую маслянистую жидкость со своеобразным запахом, напоминающим запах листьев герани. Плотность его 1,8 г/см3 при температуре 20 °С; плотность пара по воздуху 7,2; растворимость в воде при температуре 20 °С около 0,05%; хорошо растворим в органических растворителях, жирах, маслах. Он смешивается со многими ОВ и сам растворяет их, поэтому может использоваться в качестве компонента тактических смесей. В различные материалы люизит проникает быстрее иприта.

Температура кипения около 190 °С (с разложением). Давление насыщенно пара при температуре 20 °С 0,39 мм рт. ст., максимальная концентрация пара в возду 4,41 мг/л. Температура замерзания определяется степенью очистки и составляет от -5 до-15°С.

Основной компонент технического люизита — α-люизит. Он является дихлорангидридом ненасыщенной β-хлорвиниларсонистой кислоты, т. е. содержит подвижные ангидридные атомы хлора, трехвалентный мышьяк, достаточно непрочную мышьяк-углеродную связь и кратную связь. Такое строение обусловливает сравнительно высокую реакционную способность α-люизита, который склонен разнообразным химическим превращениям. Одна группа его химических реакий обусловлена замещением атомов хлора, связанных с мышьяком, на другие остатки, другая группа связана с окислением мышьяка, третья — затрагивает мышьяк-углеродную связь. Встречаются, кроме того, химические превращения, обусловленные специфическим строением α-люизита.

Люизит неустойчив к гидролизу. Вода уже при комнатной температуре быстро взаимодействует с ним с образованием окиси β-хлорвиниларсина:

Реакция обратима. Образующаяся окись представляет собой твердое, мало растворимое в воде вещество; по токсичности оно не уступает люизиту, но только случае попадания внутрь организма.

Взаимодействие люизита с основаниями и щелочами зависит как от их силы концентрации, так и от строения ОВ. Слабые основания только нейтрализуют вьщеляющийся хлористый водород и, смещая равновесие процесса вправо, ускорют гидролиз. Достаточно применить разбавленный водный раствор аммиака, чтоб полностью превратить люизит в окись β-хлорвиниларсина. Водные 18—20% растворы щелочей полностью разлагают молекулу люизита. При этом транс-изомер α-люизита при комнатной температуре деструктурируется с выделением ацетилена:

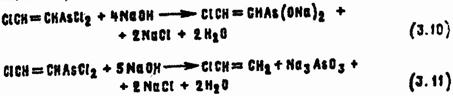

Цис-изомер α-люизита реагирует несколько иначе. При действии разбавленных растворов щелочей он превращается в соль (реакция 3.10), при действии концентрированных растворов щелочей быстро разрушается с выделением хлористого винила (реакция 3.11):

При температуре выше 40 °С концентрированные щелочи разрушают цис-α-люизнт, подобно транс-изомеру, с выделением ацетилена. Так же действует сульфид иатоия в водных растворах:

β-люизит разлагается щелочами только при нагревании.

Легкость гидролиза ограничивает возможность применения люизита в сырую погоду, снижает его стойкость, и явилась одной из причин отказа от него как от индивидуального отравляющего вещества. Реакции люизита с растворами щелочей применимы для целей его дегазации и индикации.

В водной и водно-спиртовой среде люизит легко взаимодействует с сероводородом с образованием твердого, малорастворимого β-хлорвиниларсинсульфида, обладающего раздражающим действием:

Аналогично реагируют с ним меркаптаны:

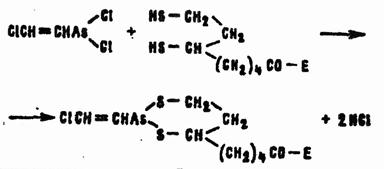

Особенно легко происходят эти реакции в случае тиолов с двумя близко расположенными меркаптогруппами, так как при этом образуются устойчивые пяти-шестичлениые гетероциклы, например:

Люизит очень легко окисляется любыми окислителями (йодом, перекисью водорода, гипохлоритами, хлораминами, азотной кислотой, перманганганатами, хроматами) с образованием β-хлорвиниларсоновой кислоты, не обладающей кожно-нарывным действием:

При хлорировании люизита в безводной среде сначала образуется неустойчивый β-хлорвинилтетрахлорарсин, который затем разлагается с разрывом мышьяк— углеродной связи:

В водных растворах β-хлорвинилтетрахлорарсин гидролизуется:

Гипохлориты щелочных и щелочноземельных металлов энергично разлагают люизит как в водной среде, так и в сухом виде, например:

В данной реакции последовательно идут щелочной гидролиз, окислние! люизита и солеобразование. Реакция используется для дегазации люизита.

Среди недостатков α-люизита как ОВ была обнаружена его склонность обратимым превращениям при нагревании в β-люизит и сильно пахнущий листьями герани трис-(β-хлорвинил)-арсин (γ-люизит):

Признаки разложения заметны уже при кратковременном нагревании люизита до температуры 200 °С и при взрыве снаряженных им боеприпасов. Длительное нагревание люизита приводит к более глубоким превращениям.

Люизит получают взаимодействием треххлористого мышьяка с ацетиленом в присутствии катализаторов — хлоридов металлов (АlO3, HgCl2, CuCl2):

Побочно образуется β-люизит:

После отделения от катализатора и очистки остаются 85—90% α-люизита преимущественно в форме транс-изомера, содержащий до 10% β-люизита, следы γ-люизита и некоторое количество треххлористого мышьяка. Выход примерно 90%.

Защита от поражающего действия люизита достигается применением противогаза и специальной защитной одежды. Разложение ОВ на кожных покровах одежде осуществляется обработкой зараженных участков раствором индивидуального противохимического пакета, растворами ДТ-1, аммиака или переки водорода.

Для дегазации люизита пригодны те же средства что и для дегазации иприта. Дополнительно можно применять растворы аммиака и щелочей, различные окислители.

Лечение пораженных обеспечивается меркаптосодержащими антидотами типа БАЛ, Унитиол.

Дата добавления: 2015-04-15; просмотров: 334; Мы поможем в написании вашей работы!; Нарушение авторских прав |