КАТЕГОРИИ:

АстрономияБиологияГеографияДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Общность и основные отличия построения опорных межевых и государственных геодезических сетей.

ГГС представляет собой совокупность геодезических пунктов, расположенных равномерно по территории и закреплённых на местности специальными центрами, обеспечивающими их сохранность и устойчивость в плане и по высоте в течение длительного времени.

ГГС может быть отнесена к плановой или высотной сети. В зависимости от точности измерений плановую ГГС подразделяют на 4 класса. Основными методами построения плановой ГГС являются:

-триангуляция

-полигонометрия

-трилатерация

-метод спутникового определения координат

-их комбинация

-линейно-угловые построения

Нынешнее состояние ГГС:

–фундаментальная астрономо-геодезическая сеть (ФАГС)

- высокоточная ГС (ВГС)

-спутниковая ГС 1 класса (СГС-1)

-астрономо-геодезическая сеть (АГС) 1,2 классов

-геодезические сети сгущения 3,4 классов (ГСС)

Построение ГГС идёт от общего к частному. ФАГС – высший уровень в структуре ГГС. Она является исходной основой для распространения на территории страны общеземной геоцентрической системы координат (ПЗ-90). Для определения положения пунктов ФАГС используются методы космической геодезии, которые обеспечивают высокую точность их взаимного положения. Положение этих пунктов характеризуется СКП 10-15 см, а СКП взаимного положения пунктов ФАГС не должна превышать 1 см в плане и 3 см по высоте при удалении их друг от друга на 650-1000км. Пункты ФАГС имеют норм. высоты из нивелирования 1,2 классов. Эта сеть служит исходной геодезической основой и включает в себя пункты Роскартографии, а также астрономо-геодезические пункты космической ГС.

ВГС опирается на пункты ФАГС, представляет собой систему удалённых на 150-300 км пунктов. С их помощью распространяют на всю территорию страны общеземную систему координат (ПЗ-90), а также уточняют параметры взаимного ориентирования общеземной и референсной систем координат, а также решают друге задачи. Координаты пунктов ВГС относительно пунктов ФАГС характеризуется СКП 1-2 см в плане и 3 см по высоте.

СГС-1 – геодезическое построение, создаваемое в целях эффективного использования спутниковых технологий при переводе геодезически обеспеченной страны на спутниковые методы. Исходной основой для СГС-1 служат ближайшие пункты ВГС и ФАГС. СГС-1 в 1 очередь создают в экономически развитых районах страны. Расстояние между ними в среднем25-35 км. С учётом требований отраслей народного хозяйства плотность пунктов может быть увеличена, чтобы создать оптимальные условия для более широкого применения аппаратуры ГЛОНАСС и GPS. СКП пунктов СГС-1 относительно ближайших высококлассных пунктов не должно превышать 1 см. Отметки устанавливают из спутникового и геометрического нивелирования 1-2 классов.

АГС и ГСС создаются как традиционными астрономо-геодезическими и геодезическими методами, так и с использованием спутниковых технологий. Средняя длина стороны в АГС – 12 км. АГС задаёт на всей территории страныгеодезическую референсную систему координат и распространяет с необходимой для пратики плотностью пунктов общеземную систему координат.

ГСС 3,4 классов – главная плановая основа топосъёмок всего масштабного ряда. Исходной основой является пункт АГС и СГС-1. Средняя длина сторон – 6 км 3 классе и 3 км в 4 классе. Точность взаимного положения смежных пунктов АГС и ГСС: СКП < 5 см. Положение пунктов ГГС определяется в 2ух системах координат: общеземной и референсной, между которыми установлена связь, обусловленная параметрами взаимного перехода, т.е. элементами ориентирования.

Опорная межевая сеть (ОМС) является геодезической сетью специального назначения, создаваемой для координатного обеспечения государственного земельного кадастра, мониторинга земель, землеустройства и других мероприятий по управлению земельным фондом России.

Опорная межевая сеть предназначена для:

- Установления координатной основы на территориях кадастровых округов, районов, кварталов;

- Ведения государственного реестра земель кадастрового округа. района, квартала и дежурных кадастровых карт (планов);

- Проведение работ по государственному земельному кадастру, землеустройству, межеванию земельных участков, мониторингу земель и координатного обеспечения иных государственных кадастров;

- Государственного контроля за состоянием, использованием и охраной земель;

- Проектирование и организация выполнения природоохранных, почвозащитных и восстановительных мероприятий, а также мероприятий по сохранению природных ландшафтов и особо ценных земель;

- Установление границ земель особо подверженных геологическим и техногенным воздействиям;

- Информационного обеспечения государственного земельного кадастра данными о количественных и качественных характеристиках и местоположении земель для установления их цены, платы за пользование, экономического стимулирования и рационального землепользования;

- Инвентаризация земель различного целевого назначения и др.

Классификация опорной межевой сети и ее точность

2.1. Опорная межевая сеть подразделяется на два класса, которые обозначаются ОМС 1 и ОМС2, точность построения которых характеризуется средними квадратическими ошибками взаимного положения смежных пунктов соответственно не более 0,05 и 0,10 метра.

Опорная межевая сеть создается:

ОМС1 – как правило, в городах для решения задач по установлению (восстановлению) границ городской территорию, а также границ земельных участков как объектов недвижимости, находящихся в собственности (пользовании) граждан или юридических лиц;

ОМС2 - черте других поселений для решения вышеуказанных задач, на землях сельскохозяйственного назначения и других задач для геодезического обеспечения межевания земельных участков, мониторинга и инвентаризации земель, создания базовых межевых карт (планов) и др.

Плотность пунктов опорной межевой сети должна обеспечивать необходимую точность последующих работ по государственному земельному кадастру, мониторингу земель и землеустройству и определяется техническим проектом. При этом плотность пунктов ОМС на 1 кв.км должна быть не менее:

- четырех – в черте города;

- двух – в черте других поселений;

- четырех на один населенный пункт – в поселениях площадью менее 2 кв.км;

- на землях сельскохозяйственного назначения и других землях число пунктов ОМС устанавливается техническим проектом

Построение опорной межевой сети выполняется в следующем порядке:

- Планирование, рекогносцировка и техническое проектирование;

- Закладка центров пунктов ОМС и устройство внешних знаков;

- Выполнение геодезических измерений;

- Полевые вычисления и контроль качества измерений;

- Математическая обработка результатов измерений;

- Составление каталога (списка) координат пунктов ОМС и написание технического отсчета

Координаты пунктов ОМС, главным образом, определяются по наблюдениям ИСЗ ГЛОНАСС и НАВСТАР в режиме «статика». При развитии ОМС методами триангуляции, полигонометрии, трилатерации и их комбинациями конфигурация геодезических сетей, приборы и методики угловых и линейных измерений должны обеспечить требования к точности построения ОМС, регламентированные настоящими Основными положениями.

Методика и точность геодезических измерений при создании ОМС, порядок полевого контроля и другие технические условия устанавливаются соответствующими инструкциями или руководствами..

Определение координат пунктов ОМС2 фотограмметрическим методом, технология проведения работ регламентируются техническим проектом с учетом требований настоящих основных положений.

Опорная межевая сеть привязывается не менее чем к двум пунктам ГГС или ОМС соответствующего класса.

В работах по государственному земельному кадастру, мониторингу земель и землеустройству применяются плоские прямоугольные координаты в проекции Гаусса.

Плоские прямоугольные координаты вычисляются в местных системах координат при обеспечении однозначности связи местных систем координат с государственной системой координат.

Высоты пунктов ОМГС определяются в Балтийской системе высот.

4. Методы определения координат поворотных точек:

1) Триангуляция– это совокупность точек (пунктов) на земной поверхности, образующих системы пространственных треугольников, в которых измеряют все горизонтальные углы. Для вычисления координат пунктов необходимо знать координаты как минимум двух исходных пунктов. По координатам исходных пунктов решают обратную геодезическую задачу и вычисляют сторону и дирекционный угол α. Затем по теореме синусов вычисляют стороны оставшихся треугольников. С помощью измеренных углов исходный дирекционный угол передают на каждую сторону треугольника. Начиная от исходных пунктов, последовательно решают прямые геодезические задачи и находят координаты определяемых пунктов.

Цепочка треугольников геод. 4-х угольник сплош. сети трианг-и;

центр.система

Вставка пунктов в жесткий угол

Цепочка Δ-в между пунктами

Городскую триангуляцию стараются проектировать равносторонними треугольниками, избегая резких переходов от длинных сторон к коротким в одном треугольнике. Минимальная величина угла в треугольнике 300.

2) Полигонометрия – метод, при котором определяемые пункты располагаются в виде вытянутых или изломанных ходов или полигонов. В этих ходах измеряют горизонтальные углы и длины сторон. Исходными пунктами являются пункты триангуляции или полигонометрии старшего класса или разряда.

2) Полигонометрия – метод, при котором определяемые пункты располагаются в виде вытянутых или изломанных ходов или полигонов. В этих ходах измеряют горизонтальные углы и длины сторон. Исходными пунктами являются пункты триангуляции или полигонометрии старшего класса или разряда.

Полигонометрию применяют там, где трудно использовать триангуляцию или трилатерацию. Метод полигонометрии получил широкое распространение при создании геодезической опоры при съемке городских и сельских населенных мест.

3) Трилатерация– это метод, при котором на поверхности земли создается сеть пространственных треугольников, в которых измеряют все стороны. Углы этих треугольников и координаты их вершин определяют из вычислений.

А D F L N

B С Е К М

Углы треугольников вычисляют по формуле:

cos A = (AC2 + AB2 – BC2) / (2AC * AB).

Зная углы и длины линий, координаты находятся аналогично, как и в триангуляции.

4) Линейно-угловые построения – метод, при котором для определения координат могут измеряться и углы, и стороны, что повышает точность определения координат. Координаты исходных пунктов и дирекционный угол известны, измеряются расстояние и угол до определяемой точки. С помощью прямой геодезической задачи находят координаты определяемой точки. При полярном способе может производиться контроль вычисления координат по измеренным расстояниям и по измеренным углам, производя измерения с другого исходного пункта.

4) Линейно-угловые построения – метод, при котором для определения координат могут измеряться и углы, и стороны, что повышает точность определения координат. Координаты исходных пунктов и дирекционный угол известны, измеряются расстояние и угол до определяемой точки. С помощью прямой геодезической задачи находят координаты определяемой точки. При полярном способе может производиться контроль вычисления координат по измеренным расстояниям и по измеренным углам, производя измерения с другого исходного пункта.

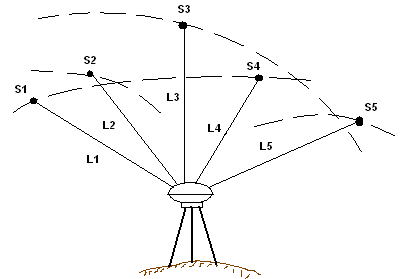

5) В настоящее время наиболее широкое применение находит метод спутникового определения координат.

При этом методе в радиусе действия приемника должно находится не менее трех спутников. С наземных станций осуществляется измерение расстояний до спутников, одновременно с этим со спутников передаются их координаты. Т.о., образуется система из пространственных треугольников с измеренными и вычисленными по координатам сторонами. Решение этой системы производится с помощью специальных компьютерных программ практически по тем же формулам, что и для наземной трилатерации или линейной засечки. Достоинства данного метода заключается в следующем:

При этом методе в радиусе действия приемника должно находится не менее трех спутников. С наземных станций осуществляется измерение расстояний до спутников, одновременно с этим со спутников передаются их координаты. Т.о., образуется система из пространственных треугольников с измеренными и вычисленными по координатам сторонами. Решение этой системы производится с помощью специальных компьютерных программ практически по тем же формулам, что и для наземной трилатерации или линейной засечки. Достоинства данного метода заключается в следующем:

– не требуется строительства высоких знаков;

– автоматизация процесса;

– быстрота наблюдения.

К недостаткам относят:

– выбор места для обеспечения видимости небосклона над горизонтом не менее 150 и не более 1650;

– не рекомендуется расположение вблизи зданий, различных препятствий на пути радиолуча;

– точность определения координат зависит не только от поправок прибора, но и от геометрического расположения определяемых пунктов (как в триангуляции и трилатерации).

Дата добавления: 2015-04-18; просмотров: 2324; Мы поможем в написании вашей работы!; Нарушение авторских прав |