КАТЕГОРИИ:

АстрономияБиологияГеографияДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Эстетика гражданского шрифта

Внешний облик и художественные достоинства русского гражданского шрифта напрямую связаны с его графической основой. Декоративный характер нового шрифта, в отличие от строгой по своему построению латинской антиквы, приближает его к графике русского письма начала XVIII века. В стилистическом отношении гражданский шрифт в какой-то степени выражает классицистические тенденции в сочетании с элементами барокко, нашедшими свое отражение еще в росчерках скорописи начала XVIII века.

Новый рисунок шрифта, по сравнению с древнерусским, стал более удобным для чтения. Книга петровского времени, новая по своему содержанию и набранная новым шрифтом, приобрела светскую и национальную художественную форму. Этим в значительной мере и объясняется тот факт, что наборный шрифт становится не только функциональным, но и главным эстетическим элементом в оформлении русской книги первой четверти XVIII века. Азбуку, введенную Петром, можно рассматривать как одно из важнейших событий русской культуры начала XVIII века. Обладая своеобразными декоративными достоинствами, рисунок шрифта сам по себе украшал титульные страницы, заглавия и текст книги.

Петровская книга, в зависимости от ее назначения, набиралась шрифтами различных размеров и издавалась разными форматами. Несмотря на существование всего трех размеров шрифта (большого, среднего и мелкого), искусство шрифтового оформления изданий отличалось разнообразными композиционными приемами, что полнее всего отразилось на наборе титульных страниц.

Особую декоративность титульным страницам, заглавиям и другим частям книги придавали выносные элементы не только строчных, но и прописных букв, таких как «б», «р», «у». В связи с этим долгое время считалось, что в шрифтовом ассортименте петровской книги не три, а шесть размеров шрифта.

В среднеформатных изданиях на титуле, как правило, применяли шрифты трех размеров (в двух начертаниях с капителью для большого размера), которые воспринимались как шесть. Примером тому может служить титульная страница «Геометрии» (1708). Тот же композиционный прием применен на титульной странице книги «Книга устав морской» (1720). В малоформатных изданиях, таких, например, как «Приклады како пишутся комплементы разные» (1708), применяли два размера шрифтов, но воспринимались они как четыре. В ряде случаев использовали только строчное начертание трех размеров. Такой прием особенно наглядно проявляется в оформлении начальной страницы книги «О способах, творящих водохождение рек свободное». В этом случае в одном слове «водохождение» два раза выделяется типичная для ранней петровской книги буква «д» строчная, которая придает странице особую декоративность.

На титульных листах петровской книги, несмотря на текстовую загруженность, хорошо выделены разные по значению тексты, причем практически акцентируется основное заглавие.

Основной текст большинства изданий петровского времени набирался средним размером шрифта. Исключение составляли малоформатные издания (например, справочные типа «Генеральных сигналов» или словари), а также дополнительные материалы (например, таблицы), которые воспроизводились в малом размере.

Много внимания уделялось в петровской книге оформлению начальных рубрик. Благодаря наборным литерам более крупного размера и особому характеру шрифта страницы этих рубрик приобретают торжественный вид.

***

В настоящее время находится немало желающих повернуть нашу письменность к истокам — к допетровскому полууставу. Делаются попытки создания «истинно кириллических» шрифтов на основе полуустава с пропорциями, например Times New Roman. Встречается и другая крайность — создание кириллических шрифтов, максимально приближенных к латинице, где, например, буква «Д» изображается как «D», и т.п.

И то и другое совершенно излишне, и подобные шрифты годятся разве что для набора заголовков или небольших текстов в рекламной продукции. За прошедшие без малого 300 лет русскоязычные читатели свыклись с латинизированной формой кириллицы, привнесенной Петром. Нужна ли нам новая революция в области шрифта?

К началу XVIII века гражданские книги печатались на Руси в един-ственной типографии — на Печатном дворе в Москве. Типографии в Киеве и Чернигове были фактически вне поля зрения не только Петра I, но и патриарха. Однако затем ситуация начала меняться. В 1710 году по указу Петра I часть московской типографии — один типографский и один граверный станки вместе со штатом рабочих — была перевезена по санному пути в Петербург. Второй петербургской типографией стала книгопечатня при Александро-Невской лавре. Позже были основаны типография при Сенате (для печатания официальных документов, указов и пр.) и типография при Морской академии. Таким образом, ко дню смерти Петра I в Петербурге было четыре казенных типографии. А к концу XVIII века в Петербурге и Москве насчитывалось уже порядка 50 типографий, около 40 из которых были частными.

16 октября 1727 года был подписан указ о распределении функций между типографиями. Выпуск книг светского характера сосредоточивался в только что организованной императорской типографии Академии наук, указы продолжали печататься в типографии сената, а выпуск церковных книг, ранее издававшихся на московском Печатном дворе и в петербургской типографии Александро-Невской лавры, передавался Московской синодальной типографии.

При типографии Академии наук была создана словолитня, и в 40-х годах XVIII века именно она в основном определяла графику русского типографского шрифта. Всего при Петре I было выпущено около 400 названий гражданских книг. С 1725-го по 1740 год вышло около 175 изданий. За это время не отмечено существенных перемен в рисунке русского шрифта.

Издательская деятельность активизируется в 40-х годах XVIII века — с 1741-го по 1761 год типографией Академии наук было выпущено около 650 наименований, не считая календарей, газеты «Ведомости» и других периодических изданий. Такому расцвету ведущей русской типографии XVIII века во многом способствовали ученые Академии, и прежде всего М.В.Ломоносов.

Деятельность типографии Академии наук оказывала большое влияние на другие русские типографии — как столичные, так и провинциальные. Типографии Московского университета, сената и другие не только заимствовали у нее шрифты и типографское оборудование, но и получали оттуда квалифицированные типографские кадры.

В Москве при Петре I шрифты нарезали и отливали Михаил Ефремов, Григорий Александров и Василий Петров, а во вновь организованной типографии в Петербурге гражданские шрифты отливались бывшими учениками московской типографии Петром Григорьевым и Иваном Осиповым. К 1726 году русские мастера научились делать пунсоны и отливали литеры не хуже иноземцев.

В рисунке гражданского шрифта существенных изменений не происходило до начала 30-х годов. По Тредиаковскому, в 1733 году, когда вышло в свет объемное издание «Мемории, или Записки артиллерийския», появляется новый вид шрифта — миттель антиква. Новый шрифт был более убористым и «чистым». «Пропорция сия, — пишет Тредиаковский об этом шрифте, — убориста на бумаге, чиста ж несколько, но долговата, то есть такая, как немецким типографиям обыкновенна».

В рисунке гражданского шрифта существенных изменений не происходило до начала 30-х годов. По Тредиаковскому, в 1733 году, когда вышло в свет объемное издание «Мемории, или Записки артиллерийския», появляется новый вид шрифта — миттель антиква. Новый шрифт был более убористым и «чистым». «Пропорция сия, — пишет Тредиаковский об этом шрифте, — убориста на бумаге, чиста ж несколько, но долговата, то есть такая, как немецким типографиям обыкновенна».

Новый шрифт отличался от предыдущих уменьшенным междустрочным пробелом за счет сокращения выносных элементов. По сравнению с петровским шрифтом среднего размера миттель антиква несколько уже. Нижние завитки букв «ц» и «щ» в прописном начертании заменены обычным штрихом влево.

Миттель антиква был широко распространен в гражданских изданиях в Петербурге и Москве вплоть до 80-х годов XVIII века. Объясняется это, видимо, тем, что для своего времени этот шрифт был наиболее удобным для чтения, а также достаточно емким по сравнению с применявшимися ранее шрифтами среднего размера. С 1740 года миттель антиква получил курсивное начертание и специальные знаки.

Рис. 1. Титульный лист книги «Военное состояние Оттоманския империи»

Гражданские шрифты 30-х годов часто не соответствовали другим элементам оформления книги. В качестве примера можно привести книгу «Военное состояние Оттоманския империи» (рис. 1). Тонко гравированные на меди инициалы и иллюстрации книги контрастировали с применявшимся тогда шрифтом. Это обстоятельство требовало нарезки нового шрифта. Не случайно начиная с 1738 года отдельные заглавия в книгах, а с 1740 года и титульные листы изданий стали выполнять новыми шрифтами, что впоследствии привело к нарезке и новых текстовых шрифтов.

В 1744 году были изданы образцы шрифтов типографий Академии наук. В этих образцах имелось: 19 готических шрифтов, 20 латинских, 2 греческих, 1 турецкий, 12 русских. Всего 54 шрифта, не считая заглавных букв, рамок, виньеток и концовок.

В 1744 году были изданы образцы шрифтов типографий Академии наук. В этих образцах имелось: 19 готических шрифтов, 20 латинских, 2 греческих, 1 турецкий, 12 русских. Всего 54 шрифта, не считая заглавных букв, рамок, виньеток и концовок.

Рис. 2. Титульный лист книги «Пробная книга всем азбукам, знакам и типографским украшениям, которые при императорской Академии наук в типографии находятся», 1748 г.

Повторное издание образцов шрифтов под названием «Пробная книга всем азбукам, знакам и типографским украшениям, которые при императорской Академии наук в типографии находятся» было выпущено в 1748 году и отразило новый этап в развитии русского гражданского шрифта (рис. 2).

Если на Западе с середины XVI века названия шрифтов устанавливались по их размерам, а иногда также по названиям книг, которые набирали этими шрифтами: канон, августин, цицеро и т.д., то русские шрифты в XVII веке назывались либо по именам граверов, которые их выполняли (осиповская, арсеньевская, никитская азбуки), либо по назначению изданий (библейная, евангельская большая). Гражданские шрифты в начале XVIII века называли по их назначению. Причем понятия «шрифт» еще не было — каждый размер шрифта или новой гарнитуры назывался азбукой. Так возникли азбуки: кумплементальная (размер шрифта «Геометрии» и «Комплементов» примерно соответствует по высоте очка литеры буквы «н» современному кеглю 12), ведомственная (соответствует кеглю 10) и т.п. Чаще всего эти азбуки называли по их размерам — большая, средняя, мелкая.

Аналогичные названия гражданских шрифтов существовали почти до середины XVIII века. Так, например, шрифт, которым было набрано издание «Коронация Елисаветы...» (1744), назывался коронационным. С 40-х годов появляются названия, заимствованные из Германии: доппель цицеро, миттель антиква, гробе цицеро и др. Тут надо отметить, что эти названия не соответствуют терминам, применявшимся позднее, например гробе цицеро по размеру ближе к современному корпусу, корпус антиква — к петиту и т.д.

Рис. 3. Шрифт малый канон из «Пробной книги всем азбукам»

Из образцов «Пробной книги всем азбукам» 1748 года наибольший интерес представляют листы, на которых воспроизведены титульные шрифты: малый канон (рис. 3) по высоте очка литеры буквы «н» примерно соответствует современному кеглю 36, доппель цицеро — кеглю 28, доппель цицеро малый — кеглю 24, парагон антиква на доппель цицеро — кеглю 20. Форма этих шрифтов довольно заметно отличается от шрифтов петровского периода и отражает стиль середины XVIII века. Применялись они с 40-х годов до конца XVIII века.

В «Пробной книге...» имеются различные варианты текстовых шрифтов, в частности такие, которые по рисунку еще сохраняют связь с петровскими шрифтами, например терция антиква, миттель антиква, цицеро антиква. Наряду с ними представлены новые виды шрифтов: парагон антиква, гробе цицеро, а также мелкие размеры — корпус антиква (соответствует современному кеглю 8) и нонпарель антиква — самый мелкий шрифт того времени. Согласно Тредиаковскому, этим шрифтом печатались придворные календари.

Вместо трех размеров шрифта одного рисунка, применявшихся в первой четверти XVIII века, в образцах 1748 года и изданиях середины XVIII века значится уже 13 размеров 12 видов шрифта. При этом парагон антиква, миттель антиква и цицеро антиква уже имеют свои курсивы.

Во второй части образцов представлен полный ассортимент латинских шрифтов — от малого сабона антиквы (соответствует современному кеглю 48) до нонпарели. Интересно, что латинские шрифты по начертанию не всегда сходны с русскими. В России латинские шрифты уже в 40-х годах имели контрастную форму. В Европе, например во Франции, новая контрастная форма рисунка шрифта появилась в фирме Дидо только в 80-х годах XVIII века.

Графическую основу петровского шрифта составили гражданское письмо конца XVII—начала XVIII века и шрифт антиква. В конце 30-х — начале 40-х годов XVIII века гражданский шрифт заметно изменился, что было связано с новыми тенденциями в области культуры и искусства. В XVIII веке в русском искусстве возникает свой стиль, прошедший различные стадии — от пышного русского барокко до строгого классицизма.

Новые рисунки шрифтов были разработаны русскими граверами того времени: И.А.Соколовым, Г.А.Качаловым и др. Судя по данным дошедшего до нас штатного списка служащих Академии наук середины XVIII века, словолитня Академии выполняла самые разнообразные работы. В списке значатся резчики медалей, заставок и портретов, выполнявшие заказы на разном материале. Большинство резчиков гравировали географические карты и литеры. В штатном списке числилось 5 мастеров, 15 подмастерьев и 30 учеников. Самой крупной фигурой в словолитне был Иван Соколов. Про него сказано: «Отправляет все должности генерально». Про мастера Григория Качалова сказано: «Грыдорует проспекты и прочие всякие дела и портреты».

Множество учеников этих граверов к 40-м годам стали замечательными мастерами по гравированию шрифтов. Преемственность подтверждается сходством — как по начертанию, так и по контрасту штрихов и построению засечек — гравированных шрифтов конца 30-х — начала 40-х годов с образцами шрифтов типографии Академии наук. Сходство обнаруживается прежде всего в титульных шрифтах. В текстовых шрифтах сходство наблюдается в парагоне антикве.

| С 1727-го по 1732 год для набора текста книжных изданий в основном применялись средний и мелкий размеры шрифтов петровского времени. Средний шрифт, названный в «Образцах» 1748 года терция антиква, использовался в изданиях с 1740 года, мелкий размер — цицеро антиква — с 1734 года. Оба шрифта мало отличаются по начертанию от среднего и мелкого шрифта петровского времени. Терция антиква имела широкое применение не только для набора вводных материалов (предисловий, предуведомлений), но и для набора основного текста. С 1734 года и вплоть до конца XVIII века шрифт цицеро антиква (мелкого размера) широко применялся для набора не только разного рода примечаний, указателей, оглавлений, но и для набора текста (особенно малоформатных изданий, календарей, газет). По рисунку и размеру существенно отличается от петровских шрифтов уже упоминавшийся миттель антиква. Этот шрифт до 1788 года имел самое широкое распространение, прежде всего для набора текста. Шрифт гробе цицеро антиква, отличающийся от цицеро антиквы более широким очком, появился в титульном наборе с 1748 года. По размеру очка этот шрифт соответствует кеглю 10. Таким образом, самыми распространенными шрифтами для набора текста со второй половины XVIII века были миттель антиква, терция антиква и гробе цицеро. Начиная с 1742 года и до конца XVIII века в наборе текста и титульных элементов, особенно в изданиях, предназначенных для торжественных случаев, применялся шрифт парагон антиква. Образцом издания, в котором широко использованы перечисленные виды шрифтов, является книга В.К.Тредиаковского «Сочинения и переводы как стихами, так и прозою», вышедшая в типографии Академии наук в 1752 году. В наборе прозаического текста данного издания впервые был широко применен гробе цицеро. Стихи в этом издании набирались либо корпусом антиквой, либо парагоном. Корпусом антиквой набирали не только стихи, но также реестры, ремарки на полях, таблицы, а иногда и дополнительные тексты в календарях и газетах. Еще более мелкий шрифт — нонпарель антиква — широко применялся в придворных календарях вплоть до конца XVIII века. Со временем для трех основных шрифтов были введены курсивные начертания: цицеро курсив — с 1734 года, миттель курсив — с 1740 года, парагон курсив — с 1749 года. С 1776 году появился корпус курсив, а с 1787-го — терция курсив. Титульные элементы с 1727-го до 1739 года набирались главным образом шрифтами петровского времени. Титульные шрифты нового стиля различного размера (малый канон, доппель цицеро, доппель цицеро малый) имели самое широкое применение в период с 1740-го по 1800 год. |

Новые титульные шрифты были созданы на основе гравированных образцов конца 30-х — начала 40-х годов XVIII века. Одним из отличительных признаков новых шрифтов типографии Академии наук были живописность и торжественность, а в мелких размерах (например, гробе цицеро) — изысканность. В художественном облике этих шрифтов отражается переход элементов стиля барокко в рококо. Строгому оформлению петровских изданий, по преимуществу научно-практического характера, противостоит пышное убранство книг елизаветинского времени с их частыми описаниями фейерверков и торжеств.

Новые титульные шрифты были созданы на основе гравированных образцов конца 30-х — начала 40-х годов XVIII века. Одним из отличительных признаков новых шрифтов типографии Академии наук были живописность и торжественность, а в мелких размерах (например, гробе цицеро) — изысканность. В художественном облике этих шрифтов отражается переход элементов стиля барокко в рококо. Строгому оформлению петровских изданий, по преимуществу научно-практического характера, противостоит пышное убранство книг елизаветинского времени с их частыми описаниями фейерверков и торжеств.

Рис. 4. Отдельные буквы шрифта типографии Академии наук середины XVIII века (1-й ряд), полуустава XVI века (2-й ряд) и гражданского шрифта начала XVIII века (3-й ряд)

Новый рисунок шрифта стал более «цветным». Кроме того, характерные русские буквы нового шрифта приближались по начертанию к полууставным шрифтам славянского книгопечатания (более всего это было заметно в верхних и нижних дугах букв «ж» и «к»). Такие особенности наблюдаются в гравированных шрифтах еще с конца 30-х годов (рис. 4).

Отличия новых шрифтов наиболее заметны в буквах «з», «э», «ц» и «щ» с закругленными внизу завитками. Эти элементы сохранились в некоторых шрифтах начала XIX века и в современном елизаветинском шрифте. В отдельных буквах прослеживается влияние и латинского шрифта. Наиболее характерна в этом отношении буква «у»: она утратила сходство с образцом петровского периода и приблизилась по начертанию к латинскому игреку.

Курсив появился в русских типографиях в 1734 году, когда его стали применять для выделения частей текста в книгах по языкознанию, в других научных изданиях и в газетах. В образцах 1748 года курсивы уже имеют три размера: парагон антиква, миттель антиква и цицеро антиква. Курсив парагон антиква в это время используется в наборе титулов, заглавий и предисловий книг, посвященных торжествам.

Отметим, что новый курсив мало похож на скоропись середины XVIII века. Сходные формы рассматриваемого курсива можно обнаружить в гравированных образцах конца XVII — начала XVIII века, в том числе и в амстердамской печати. Этот курсив незначительно отличается от гравированного курсива середины XVIII века, различия в основном сводятся к начертанию отдельных прописных букв, которое изменилось под влиянием прямого шрифта (за исключением буквы «А», выполненной в каллиграфической манере).

Отметим, что новый курсив мало похож на скоропись середины XVIII века. Сходные формы рассматриваемого курсива можно обнаружить в гравированных образцах конца XVII — начала XVIII века, в том числе и в амстердамской печати. Этот курсив незначительно отличается от гравированного курсива середины XVIII века, различия в основном сводятся к начертанию отдельных прописных букв, которое изменилось под влиянием прямого шрифта (за исключением буквы «А», выполненной в каллиграфической манере).

Рис. 5. Прописные буквы курсива типографии Академии наук (1-й ряд), гравированного курсива амстердамской печати (2-й ряд), гравированного курсива 40-х годов (3-й ряд), а также строчные буквы курсива типографии Академии наук (4-й ряд) и гравированного курсива амстердамской печати (5-й ряд)

Рисунок отдельных строчных букв курсива приближается к скорописным образцам (рис. 5), из них наиболее типичны буквы: «В», состоящая из двух наклонных вправо штрихов, покрытых сверху и снизу горизонтальными черточками, а также «р» и «х» с удлиненными влево хвостами. С 1773 года прописная буква «А», строчные «в» и «х», а с 1787 года и буква «р» приобретают близкий к современному вид. С того же времени изменяется начертание строчной буквы «у», у которой правый штрих завершается диагональным штрихом влево.

Курсив парагон антиква, так же как и прямой парагон антиква, по контрасту в штрихах приближается к типу шрифтов нового стиля, тогда как курсивные шрифты миттель антиква и цицеро антиква в плане контраста штрихов ближе к шрифтам старого стиля.

Следующие «Образцы» шрифтов типографии Академии наук были выпущены в 1765 году: по рисунку и размерам они мало отличались от «Образцов» 1748 года.

Начиная с 80-х годов под влиянием русского классицизма и в связи с ростом выпуска научных изданий — происходят изменения в графике шрифтов, предназначенных для набора текста. Новые «Образцы» шрифтов, главным образом текстовые, отличаются от старых размером и рисунком — за счет некоторого уменьшения толщины соединительных штрихов.

«Образцы» шрифтов 1788 года были представлены в основном четырьмя размерами: терция прямая с курсивом, ординарный миттель на терцию с курсивом (по высоте очка литеры буквы «н» примерно равны современным 12 пунктам), гробе цицеро на миттель с курсивом (равен 10 пунктам), корпус с курсивом (примерно равен 8 пунктам). Новый строгий рисунок шрифтов типографии Академии наук в значительной степени соответствовал стилю русского классицизма XVIII века.

* * *

По особенностям шрифтового оформления издания, выпущенные типографией Академии наук с 40-х годов XVIII века, можно разделить на три группы.

Первая группа — литература, посвященная торжествам в честь императрицы Елизаветы. Эти книги преимущественно имели большой или средний формат. Среди них можно выделить «Коронацию Елисаветы» (1744) и ряд изданий, выходивших в течение 40-50-х годов XVIII века под названием «Торжество Академии наук». Их титулы были гравированными или включали почти полный набор типографских шрифтов. Текст же набирался крупным шрифтом — парагоном антиквой, прямым и курсивным начертаниями. Эти шрифты, особенно в «Коронации Елисаветы», органично сочетались с торжественным стилем декоративных элементов оформления (инициалов, концовок), гравированных Иваном Соколовым и Григорием Качаловым.

Элементы торжественного помпезно-декоративного стиля в шрифтовом оформлении проникали не только в книги, посвященные торжествам, но и в научные и даже в военные издания. К официальным изданиям, в шрифтовом оформлении которых преобладал торжественно-декоративный стиль, близкий к барокко, относится и книга «Привилегия и устав императорской Академии трех знатнейших художеств», вышедшая в 1765 году. Эта книга набрана сравнительно крупным шрифтом (парагоном антиквой) и оформлена аллегорическими заставками.

Элементы торжественного помпезно-декоративного стиля в шрифтовом оформлении проникали не только в книги, посвященные торжествам, но и в научные и даже в военные издания. К официальным изданиям, в шрифтовом оформлении которых преобладал торжественно-декоративный стиль, близкий к барокко, относится и книга «Привилегия и устав императорской Академии трех знатнейших художеств», вышедшая в 1765 году. Эта книга набрана сравнительно крупным шрифтом (парагоном антиквой) и оформлена аллегорическими заставками.

Рис. 6. Титульный лист книги Даниеля Дефо «Жизнь и приключения Робинзона Круза»

Ко второй группе изданий, особенно распространенных в 60-70-е годы, можно отнести большую часть художественной литературы. Шрифтовое оформление в этих книгах сочеталось с легким узором наборного цветочного орнамента. В противоположность изданиям первой группы, эти книги имели малый формат. Примером может служить книга Даниеля Дефо «Жизнь и приключения Робинзона Круза» (1762—1764). Легкая виньетка на титуле и изящный наборный орнамент гармонируют в ее оформлении с завитками и особым построением отдельных букв (например, «э», «з», «л», «р») шрифта гробе цицеро (рис. 6).

Уже с 50-х годов XVIII века этим шрифтом набиралась большая часть художественной литературы. Однако особенно популярен гробе цицеро был в царствование Екатерины II: он применялся даже в научных изданиях, таких, например, как «Древняя российская гидрография» Н.И.Новикова (1773). Наборные инициалы этой книги сделаны в стиле образцов французской типографии Фурнье середины XVIII века.

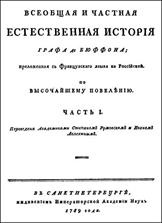

Рис. 7. Титульный лист книги Ж. Бюффона «Всеобщая и частная естественная история»

В третью группу входили издания конца XVIII века, которые набирались уже новыми, строгими по рисунку шрифтами, часто без виньеток и особых украшений. К этим изданиям — предвестникам русского классицизма — следует, в частности, отнести «Всеобщую и частную естественную историю» Ж. Бюффона (1789) и книгу Марка Витрувия Поллиона «Об архитектуре» (1790). Их оформление решалось только классически строгими и удобными для чтения шрифтами (рис. 7).

Журналы, как правило, набирались теми же шрифтами, что и книги. Со второй половины XVIII века текст журналов часто печатался более мелким шрифтом — гробе цицеро, а стихи и примечания — даже корпусом антиквой. В качестве примера можно привести первый русский журнал «Ежемесячные сочинения к пользе и увеселению служащих» (1755), а также журналы, издававшиеся Н.И.Новиковым, в том числе «Трутень» (1769-1770), «Живописец» (1772-1773), «Кошелек» (1774), текст которых набирался шрифтом гробе цицеро.

В календарях на титульных страницах уже с 40-х годов появляются шрифты нового стиля. Текст и таблицы в календарях с 1732 года набирали цицеро антиквой, а заглавные буквы при цицеро — прописным начертанием миттеля антиквы. С середины 70-х годов текст таблиц в календарях стали набирать более мелким размером — корпусом антиквой, основной текст — цицеро, а примечания — нонпарелью.

Из периодических изданий, выходивших в типографии Академии наук, можно выделить газету «Санкт-Петербургские ведомости». Газета перепечатывала преимущественно сообщения из зарубежных газет; сведения о внутренней жизни страны носили чисто официальный характер. «Санкт-Петербургские ведомости» предназначались для обслуживания узкого круга читателей, главным образом придворных сановников, следящих в основном за указами и другими официальными материалами, и лиц, интересующихся жизнью за рубежом. Тираж газеты в первой половине XVIII века едва достигал 600 экземпляров. После 1727 года формат газеты был увеличен примерно вдвое (около 150 x 200 мм, что приблизительно соответствует современному формату издания 70 x 90/16). Объем газеты обычно не превышал 8 полос.

До 1734 года газета набиралась шрифтом мелкого размера петровского времени, а потом ее стали набирать цицеро антиквой, при этом в выделениях в тексте газет впервые применяется курсивный шрифт — цицеро курсив. В 70-х годах отдельные элементы текста газет набираются шрифтом гробе цицеро, а с июля 1788 года до конца XVIII века этим шрифтом печатался и основной текст газет. Инициальные буквы в газетах с 40-х годов до конца XVIII века набираются уже титульными шрифтами нового стиля.

Другие изменения в оформлении газеты происходят уже во второй половине XVIII века — видимо, под влиянием Н.И.Новикова, который в газете «Московские ведомости» с 1779 года значительно расширил тематику печатаемых материалов.

Со второй половины XVIII века важнейшее значение в развитии русской науки и культуры имела деятельность Московского университета, основанного в 1755 году по инициативе М.В.Ломоносова. 26 апреля 1756 года по настоянию М.В.Ломоносова и при поддержке куратора Московского университета графа И.И.Шувалова при университете была открыта типография, которая стала играть ведущую роль в развитии издательского и типографского дела в России.

Дата добавления: 2015-04-21; просмотров: 322; Мы поможем в написании вашей работы!; Нарушение авторских прав |