КАТЕГОРИИ:

АстрономияБиологияГеографияДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Некоторые причины смертности

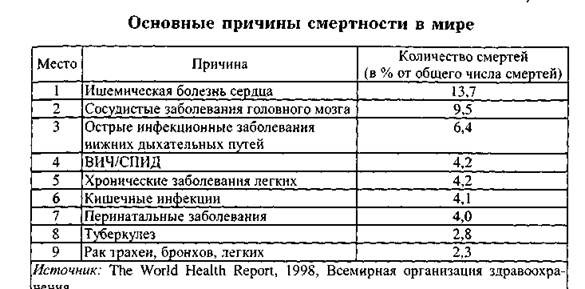

Среди инфекционных болезней, распространение которых представляет опасность для населения России является ВИЧ-инфекция (СПИД). Это заболевание приобрело массовое распространение и вышло на четвертое место в мире по причинам смерти (табл. 5.1).

Как отмечалось в последнем докладе ВОЗ, в настоящее время СПИД убивает больше людей, чем любое другое инфекционное заболевание: кривая смертности в мире от СПИДа неуклонно и резко поднимается. По экспертным оценкам ВОЗ в мире в настоящее время насчитывается более 36 млн. ВИЧ-инфицированных, из них 6 млн. человек заразилось в 2000 г. и около 5,5 млн. чел. в 2001 г. То есть за последние два года в мире ВИЧ-инфекцией заразилось 11,5 млн. чел., что составляет более 30% от общего числа зарегистрированных с начала эпидемии (около 21,8 млн. чел. уже умерло от СПИДа).

Болезнь поражает прежде всего людей в репродуктивном и наиболее активном возрасте, имеет пожизненный характер и протекает с потерей трудоспособности в течение нескольких лет, а из-за отсутствия эффективных лекарственных препаратов и вакцин обрекает ВИЧ-инфицированных на неизбежный летальный исход. СПИД не только повышает показатели общей смертности населения, но и снижает показатели ожидаемой продолжительности жизни, ослабляет деловую активность. В некоторых регионах мира заболеваемость СПИДом приближается к критическому уровню.

Особенно это актуально для развивающихся стран, где проживает более 95% инфицированных, при этом на их долю приходится 95% смертей от СПИДа.

Проблема ВИЧ/СПИДа актуальна и для регионов Восточной Европы и Центральной Азии, в том числе государств СНГ, вступивших в новую фазу эпидемии ВИЧ-инфекции, при которой распространение вируса резко нарастает и, по некоторым оценкам, может приобрести неуправляемый характер. Причины тому - экономический кризис, резкие социальные перемены (нищета и безработица, изменения в нормах полового поведения).

Одной из главных причин быстрого распространения ВИЧ-инфекции, в первую очередь в Украине, Белоруссии, Казахстане, Российской Федерации, является проблема наркомании. Более того, тенденции к развитию эпидемической ситуации по аналогичному сценарию совершенно отчетливо проявляются и во всех других государствах - участниках СНГ. Первым, где быстрое распространение ВИЧ началось в 1995 - 1996 гг. среди потребителей инъекционных наркотиков, стала Украина. В настоящее время, по расчетам экспертов, число лиц, потребляющих наркотические средства и психотропные вещества, в странах СНГ составляет от 3,5 до 5 млн. чел. По официальным данным количество ВИЧ-инфицированных в этих странах приближается к 250 тысячам человек. По прогнозам специалистов к 2005 г. общее число ВИЧ-инфицированных в СНГ, заразившихся при использовании внутривенных наркотиков, может достигнуть 1,5-2 млн. чел.

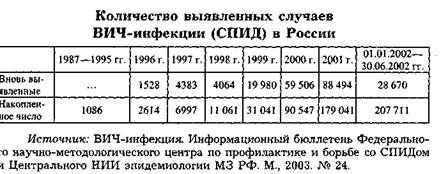

Как известно, в России первый случай заражения ВИЧ-инфекцией был зарегистрирован в 1987 г. В течение 10 лет Россия относилась к числу стран с низким уровнем распространения ВИЧ-инфекции: к 1996 г. было зарегистрировано 1086 случаев. Однако со второй половины 1996 г. начался новый этап распространения ВИЧ-инфекции в России, когда в ряде городов была отмечена вспышка ВИЧ-инфекции среди внутривенных потребителей наркотиков (Калининграде, Твери, Новороссийске, Саратове, Нижнем Новгороде). Если в 1995 г. было выявлено всего 8 случаев заражения ВИЧ-инфекцией через употребление наркотиков (до этого времени заражения происходило главным образом половым путем), то в 1996 г. - уже больше тысячи. В дальнейшем число вновь выявленных случаев ВИЧ-инфекции быстро росло. И в 2000 г. уже стали говорить об эпидемии ВИЧ в России (табл. 5.2).

Как видно из данных таблицы 5.2, распространенность ВИЧ-инфекции в России увеличилась к 2002 г. многократно по сравнению с 1996 г. На середину 2002 г. было зарегистрировано 207,7 тыс. ВИЧ-инфицированных, в том числе около 4 тыс. детей (более 70% из них были рождены ВИЧ-инфицированными матерями).

По уровню распространенности ВИЧ-инфекции регионы России сильно различаются: из 89 субъектов Российской Федерации ВИЧ-инфицированные выявлены в 87 (не было выявлено ни одного случая ВИЧ в Ненецком и Агинском Бурятском автономном округе). Единичные случаи отмечены в Корякском, Эвенкийском, Чукотском и Коми-Пермяцком АО. По данным на середину 2002 г. максимальное число ВИЧ-инфицированных зарегистрировано в Московской (более 17 тыс.) и Свердловской (более 16,5 тыс.) областях, Санкт-Петербурге (более 16,5 тыс.), Москве (более 15,5 тыс.), Самарской области (более 15 тыс.); свыше 10 тыс. зарегистрировано в Иркутской, Челябинской и Тюменской (вместе с автономными округами) областях. В 2002 г. самые высокие темпы распространения ВИЧ наблюдались в Самарской, Оренбургской, Свердловской, Ленинградской и Иркутской областях и Санкт-Петербурге.

В целом в России в настоящее время ВИЧ-инфицированных примерно 0,14% общей численности населения страны. Как видно из табл. 5.2, за первую половину 2002 г. число вновь выявленных случаев ВИЧ составило 28,7 тыс., тогда как за этот период 2001 г. - 44,9 тыс., т.е. сократилось, и сократилось существенно.

Однако многие эксперты говорят о большом недоучете числа зараженных в России. По мнению руководителя Федерального центра СПИДа Минздрава России В.В. Покровского, реальное число ВИЧ-инфицированных в России - порядка миллиона человек. По расчетам специалистов Объединенной программы ООН по ВИЧ (UNAIDS) число ВИЧ-инфицированных в России на конец 2001 г. составляет 700 тыс. (против 179 тыс. официально зарегистрированных) или 0,9% населения в возрасте 15-49 лет (против 0,3% официально зарегистрированных).

Еще одной инфекционной болезнью является туберкулез. По оценкам специалистов с 1882 г. по настоящее время от туберкулеза умерло 200 млн. жителей Земли. Открытие Робертом Кохом возбудителя туберкулеза и появление мощного арсенала противотуберкулезных средств дало человечеству надежду на успех в борьбе с этой болезнью, однако она полностью не оправдалась. В конце 80-х гг. число вновь заболевших туберкулезом перестало снижаться во многих странах мира, а кое-где оно начало даже увеличиваться. В 1997 г. в докладе ВОЗ отмечалось: «Туберкулез не просто возвратился - он стал хуже, чем был когда-либо раньше». По данным ВОЗ от этой инфекции в 1995 г. в мире умерло почти 3 млн. человек, т.е. больше, чем в начале XX века, когда от туберкулеза умирало 2,1 млн. чел. в год. ВОЗ считает, что «туберкулезный кризис» будет усугубляться, и если немедленно не принять действенных мер против него, то в ближайшие 50 лет туберкулезом заболеют 0,5 млрд. чел.

Ныне туберкулез возвращается в промышленно развитые страны, чему способствует усиление миграции населения. Устойчивые ко многим лекарственным препаратам бактерии туберкулеза в настоящее время обнаружены в Лондоне, Париже, Милане, Атланте, Чикаго, а также в сотнях городов развивающихся стран.

В Российской Федерации эпидемиологическая ситуация по туберкулезу (как в целом по всем его формам, так и по туберкулезу легких), возникшая в начале 90-х гг., продолжает оставаться сложной. За последние 11 лет (с 1990 по 2001 г.) показатель заболеваемости туберкулезом увеличился в 2,5 раза и в 2001 г. составил более 82 случаев в расчете на 100 тыс. чел. населения. В 2001 г. впервые после 1990 г. отмечено небольшое сокращение заболеваемости туберкулезом у мужчин, а у женщин она продолжает расти (заболеваемость туберкулезом мужчин значительно превышает заболеваемость женщин, например, в 2001 г. по заболеваемости легких это превышение составляло 3,5 раза). В настоящее время заболеваемость туберкулезом в России находится на уровне, который развитые страны преодолели 30-40 лет назад.

В России продолжает расти показатель заболеваемости активным туберкулезом детей. В 2000 г. он увеличился на 10,3% и составил 18,3 случая в расчете на 100 тыс. детского населения (табл. 5.4).

Рост смертности от туберкулеза почти синхронный с ростом заболеваемости: за 1990-2001 г. число умерших от туберкулеза в России, так же как и заболеваемость, увеличилось в 2,5 раза.

Некоторое снижение смертности населения от туберкулеза наблюдалось в 1997-1998 гг. В 1997 г. впервые за последние семь лет произошло снижение смертности от туберкулеза на 1,2%. В 1998 г. показатель смертности уменьшился более существенно (на 8,3%) и составил 15,4 на 100 тыс. чел. населения. Но с 1999 г. число умерших от туберкулеза вновь увеличилось. Рост смертности в значительной мере обусловлен тем, что в нашей стране туберкулез выявляется не на ранней стадии, а в запущенной, а в 40% случаев - даже в фазе распада.

Дата добавления: 2015-04-16; просмотров: 231; Мы поможем в написании вашей работы!; Нарушение авторских прав |