КАТЕГОРИИ:

АстрономияБиологияГеографияДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

ПОРОКИ СТРОЕНИЯ ДРЕВЕСИНЫ

Наклон волокон. Широко распространенный порок древесины, выражающийся в отклонении направления волокон древесины от продольной оси ствола дерева или сортимента. Следует различать наклон волокон. возникающий в процессе роста дерева и называемый поэтому природным, и наклон волокон, встречающийся в пиломатериалах, шпоне и фанере как результат неправильной распиловки древесины, часто совершенно прямослойной. Такой наклон волокон принято называть искусственным. Природный наклон волокон часто называют также тан-гентальным в отличие от радиального искусственного наклона волокон.

Тангентальный наклон волокон—неправильность в строении древесины, выражающаяся в винтообразном направлении волокон. Обнаруживается на боковой поверхности окоренных круглых сортиментов и на тангентальной боковой поверхности пиломатериалов по направлению волокон, трещин, сердцевинных лучей, смоляных ходов и сосудов (рис. 90—93). При отсутствии или недостаточности указанных признаков наклон волокон может быть обнаружен путем пробного раскола сортиментов в радиальной плоскости или путем прочерчивания на тангентальной поверхности сортимента продольной черты тупой металлической пластинкой или тупой стороной ножа.

Обнаружение тангентального наклона волокон у растущих деревьев или неокоренных бревен по коре связано с известными трудностями. Направления трещин коры или продольных выпуклостей ствола не всегда совпадают. Более правильное представление о направлении волокон в поверхностных слоях древесины дают пробы, взятые из лубяной

части коры. у камбиального слоя (Тгепае1епЬи1-§, 1955: Кше@е, 1959). Разработаны методы определения наклона волокон путеминъекции красок (Молотков. 1959).

В зависимости от направления наклона волокон следует различать левый и правый наклоны волокон' (рис. XXIII). Кроме наклона волокон простого (левого или правого) у некоторых древесных пород встречается сложный, или переменный, наклон волокон, характеризующийся изменением направления волокон по радиусу ствола.

а . ~ ^

Рис. XXIII. Схема наклона волокон:

а—левого: и—правого

Природный наклон волокон встречается у всех древесных пород, причем отдельные роды и виды особенно склонны к его образованию. Сильный наклон волокон встречается у клена, сирени. У гранатового дерева (Ктса @гапа1ит) среднее отклонение волокон достигает 45° (Ма-уег-\Уеёе1ш. 1956). Напротив, у березы и тополя наклон волокон обычно не превышает 4°. Угол наклона волокон варьирует от дерева к дереву и в пределах дерева—в различных частях ствола. При этом может изменяться и направление наклона волокон. Большинство древесных пород имеет как левый, так и правый наклон волокон, хотя отдельные виды могут характеризоваться преимуществом какого-либо одного направления. Например, у каштана конского встречается только правый наклон волокон, у яблони—преимущественно левый. Груша, как правило, характеризуется правым наклоном волокон (Мауег-\Уе§еип, 1956). Переменный наклон волокон встречается у пихты, платана, ниссы (Nу85а 8р.), камедного дерева (Ьщшйа.тЬаг &1ута-с1Пиа) и у очень многих тропических пород (Мауег-\Уе§е1ш, 1956). Древесина с переменным наклоном волокон

' В немецкой литературе часто используют для обозначения направления наклона волокон термины вопгивег Огепууиспх и уиоегхоп-ш§ег Огеп№11сп5; первый термин используется для обозначения левого наклона волокон (по приведенной схеме), а второй—для правого. В американской литературе термины с1оск»1яе, япевШэг&е и 5ии&1го1 ог <>епо(еь применяются для обозначения левого наклона волокон, а соп1ге-с]оск»15е, (1ех1гог'>е, <1ех1о1 и <3ех1ге5—правого.

характеризуется полосатостью, происходящей от разной отражательной способности по-разному наклоненных слоев.

Многие древесные породы изменяют угол наклона волокон с возрастом. Как правило, степень наклона увеличивается с возрастом (от сердцевины к периферии). Установлено, что с возрастом может меняться и направление наклона. У хвойных (сосны, ели, пихты, лиственницы) в молодости наиболее распространены деревья с левым наклоном волокон (Виг§ег, 1941), причем угол наклона прогрессивно увеличивается до 10— 20-летнего возраста, затем начинает уменьшаться, и в 40—80 лет происходит перестройка угла с левого на правый, после чего в насаждении увеличивается число деревьев с правым наклоном волокон.

Описанная закономерность изменений направления наклона волокон с возрастом проявляется как у европейских, так и американских хвойных пород (Мауег-\Уе§е1т, 1956;

Мо5ко\у;ак, 1963).

В изменчивости наклона волокон лиственных пород нет такой определенности, которая свойственна хвойным. В молодом возрасте лиственные породы большей частью характеризуются правым наклоном волокон, который после периода нарастания начинает уменьшаться и постепенно переходит в левый. Однако для тех же самых пород может наблюдаться и обратная картина. Установлено (Молотков, 1959), что у бука в заболонной части наклон волокон с возрастом увеличивается до определенного предела, наступающего в 70—80 лет, а затем снова уменьшается. Степень изменения наклона волокон в пределах одного и того же годичного слоя у лиственных больше, чем у хвойных (от 0 до 6°).

Нет определеннойзакономерностив изменении угла наклона волокон по высоте ствола: имеющиеся данные противоречивы (Куликов, 1935; Молотков, 1959; Виг@ег, 1941).

Причины возникновения. Не существует теории, вполне удовлетворительно объясняющей возникновение наклона волокон. Тот факт,что в одном и том же насаждении встречаются разные деревья как по углу, так и по направлению наклона волокон, говорит о сложности причин, обусловливающих возникновение данного явления.

Считается, что возникновение наклона волокон связано с динамикой деятельности камбия и образующихся молодых клеток (скользящий рост). По-видимому, решающая роль в образовании порока принадлежит генетическим факторам, что подтверждается фактом преимущественной (по направлению) косослойности отдельных древесных пород, а также экспериментальными данными, полученными в ФРГ и Индии.

Окружающие условия и особенности роста дерева оказывают влияние на степень проявления порока. Неблагоприятные почвенные условия (сухость и каменистость почвы) ведут к увеличению наклона волокон деревьев. Известно, что деревья со стержневым корнем более прямослойны, чем деревья той же породы, но имеющие поверхностную корневую систему.

Господствующие деревья более склонны к образованию наклона волокон, чем угнетенные. Установлено, что свободное стояние лиственных деревьев приводит к большему углу наклона волокон. Под действием ветра, не являющегося, как известно, причиной возникновения наклона волокон, деревья могут повышать угол наклона для лучшего сопротивления его действию. Отдельные лесохозяйственные мероприятия могут привести к увеличению или уменьшению наклона волокон деревьев. Например, установлено (Та-соЬа, 1935), что обрезка нижних сучьев уменьшает наклон волокон нижней части ствола.

Влияние на качество древесины. Природный наклон волокон оказывает отрицательное влияние на физико-механические свойства древесины в зависимости от его степени, разновидности и вида сортимента (Куликов, 1935; Леонтьев, 1940). Если наклон волокон составляет более 5%, он снижает прочность древесины, особенно сопротивление растяжению вдоль волокон и статическо му изгибу. Сопротивляемость древесины сжатию и скалыванию вдоль волокон практически не изменяется. Отрицательное влияние наклона волокон на прочность древесины в большей степени проявляется в пиломатериалах из-за неизбежного перерезания волокон и в меньшей степени—в круглых лесоматериалах,у которых с наклоном волокон прочность на изгиб также снижена, а способность изгибаться значительно больше по сравнению с прямослойным лесоматериалом. Ветви с наклоном волокон изгибаются под тяжестью снега и под действием ветра без поломки в значительно большей степени, чем без наклона. Это обстоятельство, возможно, явилось причиной естественного отбора деревьев с наклоном волокон в местопроизра-станиях с суровыми климатическими условиями—на Крайнем Севере и высоко в горах—на склонах (Мауег-\Уе@епп, 1956).

С изменением влажности (до предела гигроскопичности) древесина с наклоном волокон склонна к повышенному короблению, а в круглых сортиментах—к скручиванию. В неблагоприятных условиях 10-метровые мачты воздушной линии связи и электропередачи могут перекручиваться на 50° (Виг§ег, 1941), вследствие чего прикрепленные на траверсах провода могут с одной стороны натягиваться, а с другой— провисать.

Природа кручения деревьев хвой-,ных пород с наклоном волокон зависит от направления и угла наклона. Обычно меньшая скручиваемость имеется у столбов с правым наклоном волокон и прямослойных (в периферических слоях), чем у столбов с левым наклоном волокон, что вытекает из описанной выше закономерности в изменении наклона волокон хвойных с возрастом (внутренний левый наклон волокон как бы сдерживает кручение наружных слоев древесины с правым наклоном волокон).

Креозотирование сдерживает скручиваемость столбов (Кго@Ь. 1952), пропитка же водорастворимыми антисептиками при прочих равных условиях не оказывает влияния на

данное явление. Столбы, имеющие небольшой наклон волокон, но пропитанные маслянистыми антисептиками в сыром виде. скручиваются больше, чем пропитанные сухими, но имеющие большой наклон волокон. Столбы с влажностью выше равновесной скручиваются в направлении наклона волокон, а с влажностью ниже равновесной—в противоположном направлении (Кго@Ь, 1952). Скручиваемость телеграфных столбов в связи с изменением влажности воздуха связана с изменением длины трахеид, а не с усушкой или разбуханием древесины в тангентальном и радиальном направлении.

Наклон волокон древесины усиливает отрицательное значение трещин усушки ввиду их винтообразного расположения, поэтому сортность кряжей, имеющих винтообразные трещины, следующие по ходу наклона волокон, снижается в большей степени, чем прямослойных кряжей, имеющих такие же по размерам трещины.

Наклон волокон затрудняет обработку древесины (строжку и теску), понижает способность древесины к загибу (в пиломатериалах и заготовках), а также создает трудности при ее раскалывании. Особенно трудно раскалывается древесина с переменным наклоном волокон. У хвойных пород древесина с правым (внешним) наклоном волокон колется плохо, а с левым—значительно лучше. Такое свойство древесины с наклоном волокон у хвойных объясняется характером изменения направления наклона с возрастом. Если для производств, связанных с раскалыванием хвойной древесины, предпочтительно использовать кряжи с левым наклоном волокон, то для балок желательно использовать бревна с правым наклоном волокон,которые меньше скручиваются.

Измерение. Наклон волокон измеряется отклонением волокон от прямого направления на протяжении 1 м длины сортимента. В лесоматериалах это отклонение определяют на первом метре от верхнего отреза и выражают в долях диаметра верхнего отреза или в сантиметрах, а в пиломатериалах и фанере—в сантиметрах (рис. XXIV, а и б). Отклонение волокон в сантиметрах на 1 м длины характеризует угол наклона в процентах. Измерение производят натанген-тальной или близкой к ней поверхности сортимента. В лущеном шпоне и фанере тангентальный наклон волокон измеряется так же, как в пиломатериалах (рис. XXV).

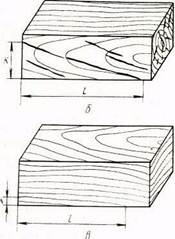

Радиальный наклон волокон встречается только в пиломатериалах и деталях, а также в фанере и шпоне. Различают две формы радиального наклона волокон: наклон волокон и наклон годичных слоев. Наклон волокон, наблюдаемый на тангентальной боковой поверхности сортимента, отличается от природного наклона волокон по внешнему виду только тем, что на обеих пла-стях угол наклона волокон почти одинаков. Он получается в результате неправильной распиловки прямослойной тангентальной доски (резы пошли под углом к волокнам).

Наклон годичных слоев (рис. 94)

Рис. XXIV. Схема измерения шш енталь-ного и радиального наклона волокон:

и— шнгентальною на круиюм лесоматериале: б—тан-Г1;нталыюго на пиломатериале: е—радиального

наблюдаетсяна радиальнойилиблизкой к ней поверхности сортимента в виде непараллельности годичных слоев ребру сортимента, причем часть наружных слоев, не доходя до конца сортимента, выклинивается на кромку. Получается при раскрое радиальной доски, а также при распиловке сильносбежистых и ',акомелистых бревен или бревен с ройками, когда резы прошли параллельно сердцевине.

Влияние на качество древесины. Искусственный наклон волокон понижает механические свойства древесины в несколько большей степени, чем той же величины природный наклон волокон. В остальном сказанное относительно влияния на качество древесины природного наклона волокон справедливо и в применении к искусственному наклону волокон.

Измерение. Искусственный наклон волокон измеряется по правилам измерения природного наклона волокон в пиломатериалах. Наклон годичных слоев измеряют на радиальной или близкой к ней поверхности. Отклонение годичных слоев от продольной оси сортимента выражают в процентах к длине замеренного отрезка. В шпоне перерезание годичных слоев выражается средним расстоянием в миллиметрах между смежными годичными слоями в том участке, где эти слои расположены наиболее близко. Это расстояние получается путем подсчета числа слоев на отрезке длиной 100 мм и деления этой длины на число слоев.

Если в пиломатериалах наблюдается одновременно тангентальный и радиальный наклон волокон, то можно учитывать и комбинированный наклон волокон, а не только наибольший из них (Справочник по дре-весиноведению, 1959). Комбинированный наклон определяется величиной квадратного корня из суммы квадратов величин, характеризующих оба типа наклона волокон.

Крень. Местное изменение в строении древесины с кажущимся резким утолщением поздней зоны годичных слоев, обнаруживаемое чаще в комлевой части наклонных или искривленных стволов (и ветвей) хвойных пород. В отдельных случаях креневая древесина может образоваться и в деревьях, растущих вертикально, располагаясь ниже крупных ветвей или в непосредственной близости к двойной вершине. Она всегда присутствует в стволах, имеющих эксцентричное расположение годичных слоев. Как правило, креневая древесина образуется в стволах при повреждении главного побега и замены его боковым, а также на подветренной стороне дерева.

На поперечном разрезе креневая древесина имеет вид широкослойных участков красновато-бурого цвета с постепенным (менее резким, чем у нормальной древесины) переходом от ранней зоны к поздней. Лучше всего заметна на срезах свежесрубленной древесины. Как правило, поверхность креневой древесины более гладкая, чем у нормальной древесины. На боковой поверхности пиломатериалов наблюдается в виде сплошной полосы темноокрашенной древесины с характерной тусклостью текстуры. Крень хорошо выделяется у светлоокрашенной древесины (ель, пихта) и значительно хуже у древесины, имеющей темную окраску (лиственница, ядро сосны, кедра).

В зависимости от степени развития и характера распределения на поперечном разрезе различаюткреньсплошную и местную.

Крень сплошная—ненормально сильное развитие поздней зоны наблюдается у значительного числа годичных слоев, занимающих до 60% площади поперечного сечения ствола; обязательно сопровождается эксцентричностью ствола, некоторой его кривизной и часто овальным сечением. Креневая древесина располагается по одну сторону от сердцевины по направлению большего радиуса (цв. табл. 42, рис. 95). Чаще встречается внизу ствола.

Крень местная — на торце имеет вид серповидных полос, охватывающих один или несколько годичных слоев. На боковой поверхности пиломатериалов наблюдается в виде узкой полосы (рис. 96 и 97). Встречается в разных местах ствола.

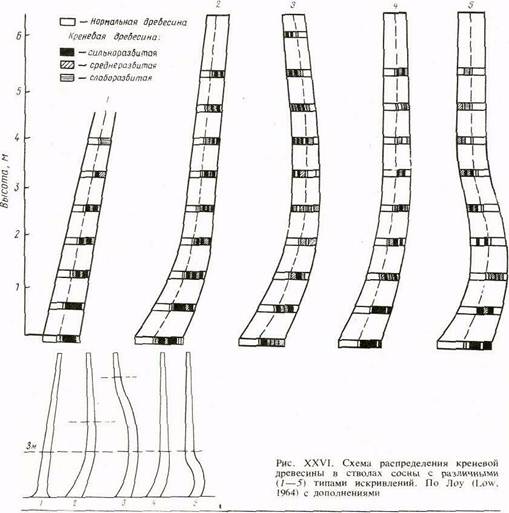

По имеющимся данным (Ьозд', 1964), количество креневой древесины в прямоствольных деревьях сосны колеблется от 3,3 до 19%, в то время как искривленные деревья имеют до 67% креневой древесины.

Схемы соответствия искривлений стволов сосны развитию креневой древесины даны на рис. XXVI.

Причина возникновения. Креневая древесина образуется во всех случаях от действия внешних сил, стремящихся деформировать ствол или боковые побеги дерева, причем основной функцией крени является противодействие этим силам'.

Установлено, что креневая древесина всегда образуется на физически нижней (т. е. обращенной к земле) стороне ствола, независимо от того, находится ли эта часть в сжатом или растянутом состоянии. Поскольку в большинстве случаев нижняя часть наклоненных стволов сжата, образование крени обычно связывают с этим состоянием древесины. Все факторы, которые приводят к наклону деревьев в насаждении, одновременно ведут к повышенному образованию креневой древесины (произрастание деревьев на склоне, действие ветра или большой массы снега, накопившегося на кроне дерева, повреждение главного побега). Найдено (РЫШрра, 1940), что у можжевельника, растущего на открытом месте, креневой древесины было в 3 раза больше, чем у деревьев, растущих в насаждении.

Рис. XXV. Схема измерения тангентальво-го наклона волокон в фанере и шпоне

Установлено (КепсИе, 1956), что деревья, отличающиеся быстрым ростом, обычно содержатповышенноеколичество креневой древесины. Чаще и в большем количестве креневая древесина встречается в насаждениях, не пройденных рубками ухода.

Влияние на качество древесины. Креневая древесина отличается высокой продольной усушкой, достигающей 1—2% против 0,1— 0,2% для нормальной древесины. С другой стороны, поперечная усушка креневой древесины меньше нормальной, особенно в радиальном направлении, из-за чего объемная

усушка креневой древесины меньше нормальной (ОШпгпаа, 1961). Плотность древесины сильноразвитой крени на 15—40% выше нормальны Е

Твердость как свежесрубленной древесины, так и сухой креневой выше, чем нормальной. В свежесрубленном состоянии креневая древесина имеет более высокую ударную вязкость и прочность при сжатии вдоль волокон и характеризуется высоким модулем упругости при статическом изгибе, чем нормальная древесина. Эти различия сохраняют ся и при испытании высушенной (до равновесной влажности) на воздухе древесины, за исключением показателей вязкости, которые для нормальной древесины оказываются выше. Креневая древесина характеризуется пониженной прочностью при растяжении вдоль волокон. Прочностные свойства креневой древесины в процессе сушки увеличиваются в меньшей степени по сравнению с нормальной древесиной. Предполагается (Регет, 1958), что меньшее увеличение прочностных свойств креневой древесины в процессе сушки объясняется более низким по сравнению с нормальной древесиной пределом гигроскопичности.

Высокая продольная усушка креневой древесины может привести к деформации и растрескиванию сортиментов при сушке, особенно в пиломатериалах небольших поперечных размеров. В сортиментах, имеющих крупные поперечные размеры, усушка креневой древесины может сдерживаться соседней нормальной древесиной, вследствие чего крень находится в состоянии продольного напряжения. Если такая древесина распиливается после сушки, то вследствие снятия напряжений возникают деформации, выражающиеся в короблении сортиментов.

Высокой усушке креневой древесины соответствуют столь же высокие показатели разбухания при поглощении гигроскопической влаги.

Присутствие креневой древесины нежелательно в тех случаях, когда требуется высокое сопротивление растяжению и ударным нагрузкам. Тем не менее она не должна считаться серьезным пороком в конструкциях с использованием сортиментов, имеющих значительные поперечные размеры. Бревна, содержащие крене-вую древесину, не следует распиливать на тонкие доски.

Для тонких пиломатериалов (например, мебельных заготовок) креневая древесина является серьезным пороком.

Из-за высокой твердости креневая древесина плохо обрабатывается, обладает плохой гвоздимостью. При распиловке креневой древесины наблюдается зажим пил, происходящий вследствие коробления выпиливаемых сортиментов.

В химическом отношении креневая древесина характеризуется более высоким содержанием лигнина и низким выходом целлюлозы. При варке такой древесины снижаются выход, химическая чистота и прочность целлюлозы, увеличиваются расходы на ее отбелку. Качество химической древесной массы, полученной из креневой древесины, также снижается вследствие наблюдаемого при дефибрировании раздробления трахеид. Отрицательные свойства креневой древесины в наиболее сильной степени проявляютсяпри сульфитной варке.

Ввиду названных свойств сильно развитая крень снижает качество круглых сортиментов, в том числе и балансов, и совершенно не допускается в резонансных заготовках.

Небольшие участки местной крени не обнаруживают значительных изменений физико-механических свойств древесины по сравнению с нормальной, поэтому местная крень может быть допущена с известными ограничениями, включая и некоторые сортименты специального назначения.

Измерение. Устанавливается разновидность крени и определяется процент креневой древесины по отношению к общей площади торца. В пиломатериалах определяются ширина и длина зоны креневой древесины в сантиметрах или долях ширины и длины сортимента, В фанере креневая древесина измеряется в процентах по отношению к площади листа.

Тяговая древесина. Ненормальная древесина, встречающаяся у многих лиственных пород, главным образом в растянутой зоне наклонно растущих деревьев и сучьев. Обычно связана с эксцентричностью годичных слоев. На торцовом разрезе выглядит как серповидные, концентрические зоны, отличающиеся по цвету и текстуре от нормальной древесины, У бука, тополя и некоторых других пород зона тяговой древесины имеет блестящий или серебристый оттенок. В других породах такая древесина выглядит более темной по цвету и имеет роговистую поверхность. До вольно часто тяговую древесину можно обнаружить по характерной грубой поверхности поперечного среза, возникающей в результате выры-ва отдельных волокон. Более легко обнаруживается тяговая древесина на продольных разрезах по характерной волокнистой структуре распила. проявляющейся на свежесрубленной древесине. При строгании образуются вырывы и бороздчатость, в результате чего очень трудно достигнуть гладкой поверхности.

В отдельных случаях тяговая древесина трудно отличается от пороков, вызванных неправильной сушкой или обработкой древесных материалов, а также наличием переменного наклона волокон, который дает аналогичную поверхность на продольном разрезе.

Для точного определения границ зоны тяговой древесины на поперечные разрезы древесины, имеющей влажность 30—40%, наносится водный раствор хлорцинкйода. Зона тяговой древесины при этом окрашивается в сине-фиолетовый цвет (ЗасЬзхе, 1961). Разработан также метод обнаружения тяговой древесины с помощью флуоресцентного микроскопа. В этом случае срезы предварительно окрашивают акриди-норанжем (РесЬтапп. 1972).

Не установлено какой-либо закономерности в распределении тяговой древесины по стволу. У бука на ее долю может приходиться от 2,6 до 17,1% объема ствола (8асп85е, 1961). Большое количество тяговой древесины имеется в переходной зоне—от сучьев к стволу. В наклонных деревьях тополя желтого Гл1ю<1еп(1гоп ШНрИега количество тяговой древесины может достигать 83% (ВагеЮо1, 1963). Она обычно всегда присутствует в вершинных бревнах.

Причина возникновения. По своей природе тяговая древесина так же, как и крень хвойных пород, является древесиной реактивной, т. е. возникающей в ответ на действие внешних сил, стремящихся деформировать ствол дерева или отдельную его часть. В отличие от крени тяговая древесина возникает в растянутой (верхней) части стволов лиственных пород или их сучьев; она обнаруживается в стволе во всех случаях, когда дерево наклонено, испытывает действие ветра, односторонний груз снега, растет на склоне.

Влияние на качество древесины. Тяговая древесина отличается от нормальной повышенной как продольной, так и поперечной усушкой. Тангентальная усушка тяговой древесины может достигать 23% (Ва-геЮо!:. 1963). Плотность тяговой древесины на 3—5% больше, чем нормальной. Прочность при сжатии вдоль волокон тяговой древесины меньше, а прочность при растяжении вдоль волокон и удельная работа при ударном изгибе больше (на 10— 12%), чем нормальной древесины. В сортиментах, содержащих нормальную и тяговую древесину, высокая продольная усушка последней может вызвать деформации—продольную или винтовую покоробленность, особенно в относительно тонких досках. В крупных сортиментах при наличии тяговой древесины в процессе сушки возникают внутренние напряжения, которые могут вызвать коробление при последующей распиловке.

В шпоне присутствие тяговой древесины обнаруживается в виде пятен вспучивания, сопровождающихся часто растрескиванием.

Установлено (КепШе, 1955), что наличие сильно выраженной тяговой древесины может способствовать возникновению коллапса' при сушке или пропитке древесины. Тяговая древесина затрудняет обработку и отделку пиломатериалов и деталей. Отделяющиеся при резании древесины волокна забивают пилы, в результате чего процесс пиления замедляется; расходуются средства и время на дополнительную точку пил и резцов. Несмотря на указанные недостатки, тяговая древесина не сильно снижает сортность, поскольку в большом объеме встречается редко. Наибольшее ее значение проявляется в тонких сортиментах. Следует ожидать тем не менее повышения значения этого порока в связи с увеличивающимся использованием низкосортной лиственной древесины, которая, как правило, содержит тяговую древесину.

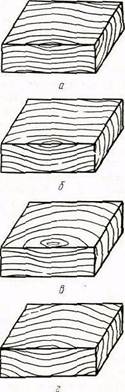

Завиток. Местное искривление годичных слоев и волокон под влиянием сучков и проростей, в зоне которого годичные слои перерезаны на одной или двух кромках. На разрезах имеет вид частично перерезанных дугообразно изогнутых или замкнутых концентрических контуров, образованных искривленными годичными слоями (рис. 98).

В пиломатериалах различают завиток односторонний, когда его годичные слои перерезаны на одной кромке, и завиток двусторонний, когда годичные слои одного и того же завитка перерезаны на обеих кромках. Каждый из этих завитков может быть, кроме того, сквозным, когда он выходит на две пласти (или вообще на противоположные плоскости), и несквозным, когда он выходит только на одну пласть сортимента или на пласть и кромку. Таким образом, различают следующие разновидности завитков:

односторонний несквозной, односторонний сквозной, двусторонний несквозной, двусторонний сквозной (рис. XXVII).'

Влияние накачество древесины. Завитки, особенно сквозные, снижают прочность древесины при сжатии и растяжении вдоль волокон, при статическом и ударном изгибе, но увеличивают прочность древесины при скалывании вдоль волокон. Отрицательное влияние завитка на прочность древесины при изгибе сказывается особенно сильно при расположении его в растянутой зоне вблизи опасного сечения. При изгибе завиток, наоборот, почти не снижает прочности, если он расположен в сжатой зоне детали или в стороне от опасного сечения в растянутой зоне.

Рис. XXVII. Схем.) \'л эновндностсй -завитков:

и-—односторонний неск-возной: б—однос ] оронний сквозной;

и—двусторонний несквозной; г—двусторонний сквозной

Двусторонний и сквозной завитки еще более неблагоприятно влияют на прочность древесины, чем односторонний и несквозной. Завитки затрудняют строгание древесины, так как приводят к образованию выдиров и отщипов. Кроме того, они могут вызвать коробление деталей небольших размеров и снизить способность фанеры к загибу вдоль волокон (Синькевич, 1970). Завиток является существенным пороком преимущественно мелких, пиленых и колотых сортиментов и допускается с ограничением в пиломатериалах и заготовках специального назначения.

Измерение. В пиломатериалах величина завитка определяется наибольшей шириной полосы с перерезанными годичными слоями, выраженной в процентах по отношению ко всей ширине .сортимента. При этом определяются разновидности и местоположение завитков, а также их количество на единицу длины сортимента. В фанере и шпоне определяется количество завитков на 1 м2 площади листа или на весь лист;

иногда измеряется в направлении поперек волокон шпона (рубашки) ширина перерезанной части завитка в сантиметрах. Завиток, окружающий допустимый в сортименте сучок, может не учитываться.

Свилеватость. Неправильность в строении древесины, выражающаяся в резковолнистом или беспорядочном расположении древесных волокон. В стволе может носить местный характер или распространяться на значительную его часть, преимущественно вблизи корневой шейки. Встречается у всех пород, но преимущественно у лиственных. Свилеватость бывает волнистая, или струйчатая, когда волокна расположены волнообразно, и путаная, когда волокна переплетены беспорядочно.

У лиственных пород волнистая свилеватость встречается преимущественно в нижней части ствола. Распространена у осины, клена, ясеня, березы (рис. 99, а, б). Иногда может быть обнаружена по коре растущего дерева (рис. 99, в). На разрезах древесины (в пиломатериалах, шпоне) может давать полосатую текстуру (рис. 100). Волнистую свилеватость можно рассматривать как ряд последовательно расположенных завитков. Особый вид волнистой свиле-ватости встречается у ели (рис. 101 и 102).

Путаная свилеватость (рис. 103, а, б) наблюдается в древесине наплывов, около сучков, в местах скопления спящих почек. Она характерна для ясеня, ореха грецкого, ильма, ольхи, тополя, клена и березы. У последних двух пород может распространяться на значительную часть ствола («птичий глаз» у клена сахарного, березы карельской). Путаную свилеватость в кряжах можно опознавать по коре или текстуре боковой поверхности окоренного кряжа (Мат-веев-Мотин и Алексеев, 1963). На древесных породах, покрытых трещиноватой корой или коркой (дубе, ясене, ильме, вязе, клене остролистном), путаная свилеватость определяется по размеру и расположению трещин на корке. Деревья с прямослойной древесиной имеют на корке длинные, глубокие правильные трещины, похожие на желобки и канавки. Стволы с путаной свилеватостью покрыты коркой, состоящей из небольших пластинок с короткими,неглубокими извилистыми трещинами. У бука путаную свилеватость можно определить по текстуре древесины окоренного кряжа. При правильном расположении волокон сердцевинные лучи бывают крупными по величине и могут располагаться в виде пунктирных непересекающихся линий. Путаное расположение волокон характерно для кряжей, имеющих мелкие сердцевинные лучи, расположенные в пересекающихся между собой плоскостях (Матвеев-Мотин, 1955).

Причины возникновения свилеватости разнообразны. Свилеватость комлевой части ствола возникает вследствие сильного давления всего растущего дерева. Местная свилеватость возникает вследствие реакции дерева на поранения или повреждения насекомыми и часто связана с сучками, спящими почками и проростями.

Влияние на качество древесины. Снижает прочность древесины при изгибе, растяжении и сжатии, но увеличивает прочность при скалывании и раскалывании. Затрудняет обработку древесины, связанную с раскалыванием или строганием, вследствие возникновения выди-ров и отщепов. Свилеватую древесину нецелесообразно применять для выработки мелких заготовок способом раскалывания (клепка, фриза, обувные секторы и пр.) или для получения пиломатериалов, лицевые поверхности которых должны подвергаться чистой обработке строганием. Свилеватое сырье с успехом можно использовать для выработки сортиментов, в которых высокое сопротивление раскалыванию играет положительную роль (например, колесных ступиц). Свилеватую древесину клена, ореха, ясеня, карагача и березы, как дающую красивую текстуру на разрезах, целесообразно применять в качестве отделочного материала в виде шпона. В последнем случае свилеватость рассматривается как условный порок.

Измерение. Определяется разновидность, а также ширина и длина свилеватой части поверхности в сантиметрах или долях ширины и длины сортимента.Внутренняя заболонь. Несколько

смежных годичных слоев, в отдельных случаях—участков серповидной формы, расположенных в ядровой древесине и сходных по цвету и другим свойствам с заболонью.

Наблюдается на торцах круглых сортиментов в виде одного или нескольких концентрических светлых колец, из которых каждое охватывает несколько годичных слоев (цв. табл. 43, рис. 104). На продольных радиальных или полурадиальных разрезах наблюдается в виде ровных светлых полос, идущих вдоль всего сортимента. На тангентальном разрезе имеет вид более или менее широкой полосы, выклинивающейся вместе с годичными слоями (в случае их перерезания). Встречается главным образом у дуба и ясеня, реже у других пород. У старых деревьев дуба внутренняя заболонь, поврежденная грибами, очень часто принимает светло-бурую окраску, поэтому она называется окрашенной (в отличие от нормальной, белой).

Причина возникновения. Внутренняя заболонь чаще всего возникает у отдельно стоящих деревьев, особенно на бедных и сухих почвах. Считается, что причиной возникновения внутренней заболони является повреждение слоев заболони морозом, в результате которого не происходит нормального процесса ядрообразования (Миллер, Майер, 1937).

Влияниена качество древесины. Внутренняя заболонь отличается от ядра меньшей стойкостью против загнивания и повреждения насекомыми. Сосуды такой древесины не закупорены тиллами, поэтому она сравнительно легко пропускает жидкость. По плотности древесины внутренняя заболонь не отличается от нормальной заболонной древесины, а усыхает несколько больше, чем ядровая древесина. Механическая прочность древесины внутренней заболони практически не отличается от прочности ядра.

Внутренняя заболонь является серьезным пороком в клепке для наливных бочек, а также в сортиментах, от которых требуется высокая стойкость против гниения.

Измерение. В круглых сортиментах определяется наружный диаметр кольца внутренней заболони, выражаемый в долях диаметра сортимента, и ширина кольца в сантиметрах или ширина наружной зоны неповрежденного ядра в сантиметрах. В пильных и колотых сортиментах определяется ширина полосы с ненормальными слоями в миллиметрах или долях ширины или толщины сортимента. Определяют также, выходит ли внутренняя заболонь на одну или на обе пласти.

Сердцевина. Центральная часть древесного ствола, состоящая из рыхлой паренхимной ткани. Наблюдается на торце сортимента в виде центрального светло-бурого или светлого кружка, либо пятнышка диаметром 2—5 мм. Может иметь также треугольную (у ольхи), четырехугольную (у ясеня), пятиугольную (у тополя) и звездчатую (у дуба) форму. На продольном разрезе имеет вид узкой, более или менее прямой полоски (рис. 105) указанного цвета, обычно сопровождаемой многочисленными зачатками мелких сучков (глазков). У лиственных пород часто поражается грибами (рис. 106). Сердцевина вместе с окружающей ее первичной еще не сомкнутой в сплошное кольцо древесиной образует сердцевинную трубку'.

Влияние на качество древесины. Сердцевина и сердцевинная трубка, состоящие из мягкой, рыхлой ткани, снижают прочность сортиментов, что сказывается только в пиломатериалах мелких размеров. Установлено (Леонтьев, 1963), что у сосны и ели зона с пониженными физико-механическими свойствами распространяется лишь на 10—15 мм от сердцевины. Кроме прямого влияния на прочность сортиментов более важным являются обычно сопутствующие сердцевинной трубке явления: образование метиковых и от-лупных трещин вследствие усушки древесины в неперерезанных при распиловке годичных слоях; наличие вблизи сердцевины мелких заросших сучков, а также более легкая загни-ваемость тканей сердцевины. Наличие сопутствующих сердцевинной трубке пороков может вызвать значительное снижение прочности сортимента, особенно при изгибе.

Измерение. В пиломатериалах определяется глубина залегания сердцевины от ближайшей пласти или кромки в миллиметрах или долях толщины сортимента. В круглых лесоматериалах не учитывается.

Двойная сердцевина. Две (реже три и более) сердцевины в одном поперечном сечении ствола. Наблюдается на вершинном торце сортимента, вырезанного из ствола с двойной вершиной, когда распил прошел близко к месту раздвоения. На торце наблюдается в виде двух систем концентрических слоев древесины, окруженных общими годичными слоями (рис. 107). Ствол в этом месте имеет в поперечном сечении обычно не круглую, а овальную форму. Часто между двумя сердцевинами имеется закрытая прорость.

Влияние на качество древесины. Наличие двух (иногда и более) систем годичных слоев увеличивает неравномерность в строении древесины, что вызывает повышенное растрескивание и коробление пиломатериалов. Затрудняет механическую переработку древесины (особенно лущение), увеличивает количество отходов.

Измерение. В круглых лесоматериалах измеряется расстояние между сердцевинами в сантиметрах или долях диаметра торца. В пиломатериалах измеряется длина участка с двойной сердцевиной в сантиметрах и отмечается наличие или отсутствие прорости.

Сердцевинные повторения. Мелкие прожилки или пятна ненормальной древесной ткани, напоминающей сердцевину среди древесины нормального строения, отличающиеся от последней более темным цветом и рыхлым строением. Встречаются в древесине березы, ольхи, осины, ивы, груши, рябины и некоторых других лиственных пород, а изредка также у пихты. На поперечных разрезах наблюдаются в виде черточек, пятнышек или чечевичек желто-коричневого или бурого цвета, расположенных главным образом вдоль границы годичных слоев (рис. 108, б). На продольных разрезах (особенно на тангентальном) имеют вид узких, прямых, косых и иногда загнутых разветвляющих лент, полосок, черточек или пятнышек бурого цвета (рис. 108. а), иногда в виде замкнутого контура. По имеющимся данным (Синькевич, 1970), ширина сердцевинных повторений березы на радиальном разрезе 0,15—0,25 мм, на тангентальном 0,35—0,45 мм, длина в среднем 5—12 мм (в отдельных случаях до 85 мм). Сердцевинные повторения в древесине некоторых пород (березы, груши, ольхи) настолько постоянны, что ими пользуются как диагностическим признаком породы. Встречаются в нижней части ствола. Количество сердцевинных повторений увеличивается по радиусу ствола от периферии к центру.

Причина возникновения. Сердцевинные повторения представляют собой заросшие рыхлой парен-химной тканью ходы личинок мух А§готуга сагЬопапа 2ей. и Оепаго-туга Ье1и1ае Кап§а§, повреждающих камбиальный слой древесины.

Влияние на качество древесины. Ввиду малых размеров сердцевинные повторения обычно не влияют на прочность древесины. Считаются пороком и могут несколько ограничиваться лишь в шпоне и фанере ответственного назначения.

Измерение. В шпоне и фанере определяются наибольшая ширина прожилок в миллиметрах и возможность их выкрашивания.

Смоляные кармашки. Узкие карма-нообразные полости, располагающиеся параллельно годичным слоям, часто заполненные смолой и сопровождающиеся обычно некоторым изгибом прилегающих с периферии годичных слоев. Встречаются в древесине сосны, кедра, лиственницы, но особенно часто у ели. Располагаются обычно вблизи периферии ствола. Наблюдаются на торцах в виде дугообразных трещин (луночек), заполненных смолой. Максимальная протяженность их в тангентальном направлении 10 см, глубина до 7 мм.

На продольном (радиальном) разрезе смоляные кармашки имеют вид коротких щелей или овальных плоских углублений (рис. 109 и 110). Размеры их вдоль оси дерева несколько больше, чем протяженность в тангенталь-ном направлении. В шпоне и фанере различают светлые и темные смоляные кармашки.

Причина возникновения. Тангентальные трещины, заполненные смолой, возникают вследствие повреждения камбиального слоя, происходящего при раскачивании ствола под действием ветра. Широкое распространение смоляных кармашков у опушечных деревьев позволяет предполагать, что возникновение этого порока может быть связано с местным отмиранием камбия от перегрева.

Влияние на качество древесины. Смола, вытекающая из смоляных кармашков, портит поверхность изделия, препятствует его лицевой отделке, склейке и т. д. Такое вытекание смолы может произойти при нагревании древесины спустя ряд лет после изготовления детали, причем смола может просочиться даже через покрывающую изделие масляную краску. Для предотвращения такого явления смолу из кармашков пиломатериалов, идущих на столярное производство, удаляют и заменяют шпаклевкой. В мелких деталях смоляные кармашки влияют на прочность древесины. В высококачественных мелких пиломатериалах и в фанере они могут, снижать сортность. Влияние смоляных кармашков на прочность крупных конструкционных элементов незначительно. Однако присутствие их в большом количестве свидетельствует об отсутствии связи между годичными слоями, поэтому рекомендуется проверять, не содержат ли материалы со смоляными кармашками отлупные трещины (Справочник по древесиноведению. 1959).

Измерение. В пиломатериалах определяется количество кармашков на единицу длины и размер самых крупных из них по длине и ширине в миллиметрах, а по глубине—в долях толщины сортимента или в миллиметрах. В шпоне и фанере определяются длина кармашков в миллиметрах и их количество на 1 м3 листа или на всемлисте.

Дата добавления: 2015-04-16; просмотров: 426; Мы поможем в написании вашей работы!; Нарушение авторских прав |