КАТЕГОРИИ:

АстрономияБиологияГеографияДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Дорогой Александр Михайлович! 4 страница

Собирался в это время писать «Пастушку», да вот голова-то барахлит — рыбалить буду, потом, глядишь, и налажусь.

А как ты там, в булгарах-то? Тоскливо, поди? Но лишь бы выздоровел, на ноги встал да ко мне в Бы ковку бы добрался — здесь бы отошёл душою. Больно хорошо! Тихо, снежно и ни единой души кругом. Да, событие! Провели ведь электричество нам к пятидесятилетию. Так что мы теперя цивилизованные!

Вот на этом важнеюшем известии я и заканчиваю своё послание. Пишу домой, а там ребята или переправят тебе письмо, или ты домой приедешь и прочтёте.

Желаю тебе самого главного — скорее поправиться.

Целую крепко. Твой Виктор

Дорогой Александр Николаевич! Девятнадцатого уехал от меня, из деревни, братишка Алёша, я отправил с ним тебе письмо, а сегодня, 23-го, снова пишу, чтобы поделиться с тобой моей большой радостью. Сразу же после отъезда братишки, пользуясь тишиной, одиночеством и блаженством покоя, сел я писать «Пастуха и пастушку», попробовал написать вступление и в течение трёх дней начерно написал повесть. Не спал, конечно, не ел почти, так, что-то жевал на ходу, а больше чаёк пил (готовить-то некому!) и всё писал, писал. Сегодня я поставил точку на черновом варианте, и захотелось мне с кем-то поговорить, а с кем же я могу говорить, как не с тобою, моим добрым другом и искренним почитателем!

Сложное у меня сейчас чувство — боюсь перечитывать, что написал. Много сомнений в душе, что-то не так вышло, как задумывалось, что-то тянет на слезу и сентиментальность повесть-то, а настрой её беспощадно-суровый. Это должен быть вопль, плач о погубленной любви целого поколения, и писать об этом посредственно, даже хорошо нельзя, только очень хорошо, только отлично, иначе не стоит и браться. Я столько лет готовился к этому, боялся повести и сейчас боюсь, перечитавши её, разочарования боюсь. Недоделки, пропуски, корявости, неточности меня не пугают — у меня будет время пощупать каждую строчку, переписать, если потребуется и десять, и двадцать раз, но получилось ли главное? Звук, настрой, вроде бы остался — это начало. Но что-то мало изнутра. много слов. Тут беда ещё в том, что он и она всю ночь вдвоём в грехе, на грани отчаяния, истерики и потопившего их чувства. А опыт обшения с женщинами у меня слишком мизерный, мало я интимно общался с ними в силу своей застенчивости, миру не заметной. И вот отсутствие такого опыта почувствовалось, когда я писал, не из чего было выбирать и отбирать, а придумывать в этих делах ничего нельзя и невозможно. Ну что ж, почитаю старых грешников — Бунина, Цвейга, Толстого — поучусь ещё у них, авось помогут старику, как помогали уж сотням, если не тысячам таких, как я. Повесть (я дал ей подзаголовок: «Современная пастораль») вышла, как я и предполагал, чуть побольше четырёх листов — при доделке вытянет на пять, у меня все вещи потом дописываются, ибо черновики я пишу быстро, строю каркас, а потом уж дорубаю, доделываю и дописываю. Вот так, дорогой мой. Пишу я тебе и не знаю, как ты? Где? Каково твоё здоровье? А шибко мне тать это хочется.

Завтра я поеду домой. Все харчи кончились, и главное, искурил сигареты — смолил, когда писал, как пароход. Река ешё не встала, как попадать на ту сторону буду — одному богу известно. Погода всё ешё квёлая. Идёт и идёт сырой снег, по колено уж выпал, а мороза всё нет и зимы настоящей нет. Лёд па Быковке съело мокрым илом, и теперь рыбачить никак стало невозможно, пи по-летнему, ни по-зимнему, а последний раз я всё же вытащил из-подо льда целых два десятка хариусов.

На охоту бродил тут, чтобы дать голове маленький роздых, убил двух белок. Белки нынче много у нас, но собаки у меня доброй нет, а Спирька мой только по блинкам и по хлебу с маслом охотник.

Глаз у меня опять разболелся — веко распухло и глядело всё в красных жилках и ровно бы песок в нём. Попробую сегодня принять снотворное и дать глазу отдых. Всего меня ещё трясёт. Вот сейчас голову горячей водой помыл и полотенцем мокрым потёрся, так вроде бы полегче стало. Какая тяжёлая, сжигающая нас, как на огне, наша работа! Да мало кто знает об этом — видят лишь, когда шляемся, пьём и Ваньку валяем!

Каждодневно думающий о тебе, пребывающий в Быковке твой Виктор

Дорогая Вера Васильевна!

Я получил Ваше доброе и славное письмо и в такое время, когда могу, не торопясь, написать Вам. Дело в том, что я нахожусь в

больнице. Я был на похоронах Александра Николаевича Макарова, и так они на меня подействовали, что вернулся домой совершенно разбитым и месяц перемогался, и потом пришлось всё же пойти в больницу. Страшноватого-то ничего нет, слава богу, но подлечиться требовалось.

Смерть Александра Николаевича для меня, да и для всей нашей литературы, считаю, большая потеря. А я так вроде бы второй раз осиротел. Непродолжительная, но очень крепкая дружба связывала меня с Александром Николаевичем. Многому он меня незаметно научил за это время, во многом помог разобраться, не стараясь как бы этого и делать вовсе, от многого наносного, идущего от периферийности мышления помог избавиться, и во многом, конечно же, осложнил мою писательскую жизнь. Сделалась она гораздо труднее, но это как раз те трудности, которые создавал Чаадаев Пушкину и без которых Пушкин не стал бы тем, что он есть (я, конечно, без аналогий, а просто вспомнил, как пример).

Мне очень легко было общаться с Александром Николаевичем. И дело не только в его деликатнейшем, милейшем характере, в какой-то застенчиво-мужицкой тактичности, а ещё и в том, что, послужив под началом литгенералов, всё изведав и испытав, и осмыслив в нашей суетной, порой визгливой литературной жизни, он сумел подняться над всею литературной мишурой, мнимостью борьбы, больным и недалёким вождизмом, так поражающим бывших полковников и майоров, затесавшихся в литературу и оставшихся, по существу, всё теми же полуграмотными офицерами с окопными или заокопными замашками ротных командиров. Поднявшись над этим, он относился ко всему этому, что меня порой ранило, возмущало, с каким-то спокойным и снисходительным юмором. «Ну что Вы. Виктор Петрович, — бывало, скажет, — стоит ли на это обращать внимание? Вы пишите, голубчик, и на такие пустяки не расходуйте силы и нервы, у Вас они не больно железные. Я вот...» И расскажет о чём-нибудь, что отняло у него годы, силы. А то, бывало, грустно помолчит и погладит меня по плечу, по голове и вздохнёт: «Ах, дорогой вы мой!» и прочтёт что-нибудь к случаю или смешное, или грустное.

Памяти его я постоянно поражался, как поражался и работоспособности. Ведь обо мне и о Галине Николаевой он писал статьи уже смертельно больным.

К. тому же и лома у него была не очень, если не сказать больше, творческая обстановка.

Очень, очень я жалею, что свела нас судьба с Александром Николаевичем поздновато и на малое время. Я и сейчас ещё не могу прийти в себя. Наталья Фёдоровна [вдова А. Н. Макарова. — Сост.] хлопочет об издании написанного Александром Николаевичем и просит, чтобы я что-нибудь написал о нём, ведь у меня много писем его, умных, всегда почти шутливых, а за шутками столько грусти! Но я никак не могу, да и не знаю, как приняться за эту работу. Во-первых, мне не приходилось делать такое, а во-вторых, наверное, и тяжело очень будет. Ведь это как бы вдругорядь хоронить дорогого, незабвенного друга.

Я вот и сейчас пишу Вам о нём, а у меня в горле слёзы стоят, и дрожу я весь. Писанина моя нынче как-то не очень идёт. Много я писал и печатал в прошлые годы. Видно, выдохся и устал. Написал, правда, начерно небольшую повесть «Пастух и пастушка» с подзаголовком «Современная пастораль», задуманную ещё в 54-м. Но приостановилось пока всё. Повесть очень сложная. Повесть о войне и любви. О том, как раздавила война накоротке вспыхнувшую любовь и уничтожила романтичного, чистого и, следовательно, не подходящего для наших времён человека.

Как дальше пойдёт, не знаю. Должны нынче выйти «Кража» в «Молодой гвардии» и сборник рассказов в «Советском писателе». Я их Вам пришлю.

А в Перми моё постоянное местожительство. Раньше я жил за Пермью, но после Высших литературных курсов перебрался сюда. Не скажу, что Пермь самое подходящее место для пишущего человека, но город более или менее культурный среди российских городов и спокойней городов молодых — а впрочем, провинция, конечно, со всеми вытекающими плюсами и минусами.

Но в Москве я и вовсе жить бы не смог — меня разодрала бы суета и склочность литературной жизни. Я иной раз побываю там неделю и столько наслушаюсь, что неделю, а то и месяц отплёвываться нужно. Бог уж с ней, со столицей! Не опускаться если душевно, так можно и у нас жить и писать, оно даже и лучше — к природе ближе и к народишку нашему послушному, разгульному и затурканному.

У меня в деревне есть свой домишко, так большую часть времени живу я со своей дорогой супружницей там. А дети уж выросли. Дочери двадцать, сыну скоро восемнадцать. И на нас уж старость надвигается!

Всего Вам доброго, Вера Васильевна. Возможного здоровья, работоспособности и душевного покоя. Всегда Ваш В. Астафьев

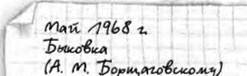

Дорогой Александр Михайлович!

Долго я Вам не писал и сейчас пишу уже на Кузьминское, памятуя, что Вы собирались туда после поездки в Данию. А судя по статье в «Литературке», Вы туда уже съездили. Пишу я из деревни тоже.

Мы с женой садим картошку, лук и прочую огородину. Никак не можем отвыкнуть от земли своей и, хотя эту самую овошь легче купить, чем обиходить, — мы всё же садим каждый год и радуемся, если что-то вырастает, той здоровой радостью, которую нынешние советские писатели клеймят и проклинают, изобличают и умничают, а сами, конечно же, картошку едят и недовольны, если она дороговата и неразвариста. Мне всё кажется, что по отношению к сельхоз. труду у нас произошло какое-то умственное надругательство, и никто этого никак понять не желает.

Я вот помню, моя бабка-сибирячка, Екатерина Петровна, поизбалованная. как и все сибиряки, жирной, вольной и родливой землёй, в 30-е годы категорически отказывалась класть навоз в землю, и вся деревня наша против этого новшества вставала на дыбы: «Да чтобы картошку, да из говна вынутую ись?! Не-е, я её лучше садить не буду, мать её и перемать!..» Навоз наши весь отдавали китайцам, которые жили колонией на окраине Красноярска, и потом у них же на базаре покупали крупную раннюю редиску, великолепные красные помидоры и толковали меж собой: «Слова эти бляди-хунхузы знают, и от того у них растёт всё как дурнина...» А насчёт навоза нашего же, деревенского, и веры никто не давал.

Так вот и советские писатели, и журналисты многие, и многие советские баре всё ещё брезгуют тем, что крестьяне вынуждены копаться в говне, кормить их, и они им придумывают труд другой, более разуму их удобный и красивый. А раз придумывается труд, надо и людей придумывать, и не случайно такое яростное, просто оголтелое сопротивление встретила Матрёна солжени-пынскаи. Её, этой живой, доподлинной бабы, испугались хуже, чем чернозёму, потому что она сразу выместила из русской избы и деревенской литературы мильёны жизнерадостных колхозниц, сбросила с книжных полок тыщи томов, состряпанных и сляпанных литературными деятелями, которые жили и живут по нехитрому правилу «что изволите?» Эти ловчилы отлично понимают, что появись такие вот живые Матрёны, и они из-за них тут же лишатся куска хлеба с маслом, не говоря уже о круглогодовых путёвках в дома творчества.

Моя деревня Быковка состоит из десяти домов, и здесь всё есть, как во всяком русском селе: одна дура, одна припадочная, одна блядь, один современный куркуль. Всего по одному, а вот Матрён наберётся десяток, потому что в эти десять быковских старых-престарых изб не вернулось с войны 16 мужиков. А кто же возьмёт замуж таких изработанных, некрасивых, неразвитых баб? Вот они и ворочают землю. Одни таскают вязанки сена из лесу тайком, а потом наварят браги, да как напьются, да как запоют хриплыми голосами про Марусю, которая отравилась «от проклятой, от любви», так ажно сердце кровью и обливается, и хочется обнять их, этих баб. и к сердцу прижать да нареветься вместе с ними по-бабьи громко, с припевом, и обласкать их, а за одно и себя тоже...

Ездил ненадолго в Тюмень и день Победы пробыл там, а вернувшись, нашёл дома приятную весть. Из «Нового мира» сообщили, что люди сего журнала склонны взять мою повесть. Дело только за «небольшим», то есть за Твардовским, если он даст добро, можно приступать к редактуре. Редактуру согласилась делать Берзер. Я её не знаю как редактора, но статьи её, по-моему, когда-то читал.

В связи с такой новостью меня сразу охватил трудовой зуд, и я начал гвоздить подборку лирических рассказов, давно задуманную, выношенную, но из-за

того, что я расклеился и вышел из рабочей колеи, ло сих пор не написанную. Тут Уж очень упорно начали поносить лирическую прозу, и некоторые гото-иы стали утверждать, что был бы смысл, а всё остальное ерунда, а прозаики, преимущественно полковники и подполковники в отставке, всё жмут на героизацию, в открытую, с трибун съезда, проповедуя мужество, потому что они главной книгой в жизни почитают «Устав полевой службы», а из неё пункты такие, как: «Действия старшего начальника обсуждению не подлежат», «Смирно!». «Кругом!», «Прекратите разговоры!» Кто такой Ницше и почему его фашисты в боги взяли, наши подполковники в литературе понять не умеют. Не хватает ихого ума на это. А уж говорить им о том, что склонность русских писателей к лирической прозе, а русских читателей — к пониманию таковой есть национальная особенность, особенность народа, который нескладных песен не пел, имеет почти весь фольклор ладный и складный, да и сама природа с её зримыми сменами времён года, все её травушки-муравушки, цветочки-цветики, листики-листочки, то расцветание, то умирание на глазах русского человека, делают его душу мягкосердной, протяжно-жалостливой. И недаром исконно русские поэты, выходцы из народа, отличались таким стихотворным ладом, такой душевностью, что народ наш пел и принимал их без подписки, принимал, как себя самого. И не знает до се наш простой люд таких поэтов, как Маяковский и ему подобные, хотя они и со «смыслом», а вот Есенина знает.

Наши молодые прозаики, слава богу, небольшая, но бойкая часть их, под шумок суют такие изделия, что в них сплошные афоризмы, переложенные из Ларошфуко или ешё из кого, сплошные эпиграфы и параграфы, подзаголовки занимают уже целые страницы, любовные записки, справки и накладные, целиком переписанные. И всё это для того, чтобы изловчиться и прикрыть отсутствие лирического настроя души, то есть прикрыть отсутствие самого себя, ибо в настрое веши или в «звуке», как говорил Бунин, как раз и можно только проявить себя, свои чувства, опять же душу, потому что чувства без души не живут, как птицы без гнезда не выводятся, есть, правда, такие, как голубь и кукушка, но они иждивенцы в природе, по-прежнему тунеядцы и дармоеды.

Жуть меня берёт, как я подумаю, что скоро помрут Паустовский. Леонов, Никулин, Шкловский, а что взамен идёт?

Но это уж тема разговора на целый вечер. Письмо и так длинное получилось. Ну да Вы в деревне. Я люблю читать длинные письма, особенно Ваши. Всегда радуюсь им. Всего Вам хорошего. Главное, рабочего настроения. И бодрости. Крепко жму трудовую.

Виктор

Дорогой Александр Михайлович! Давно уже получил письмо от Вас, и нынче вот и книжку рассказов, но никак не мог собраться с силами написать Вам. Сначала все мои писания прервала поездка в Югославию. Был первый раз за Рубежом, и, может, оттого, что был в стране доброжелательной, неплохо жи-"УЩей, почувствовал себя впервые настоящим человеком, причастным к Великому народу и Великой стране, человеком, которым гордятся и которому есть чем гордиться. Как жаль, что за утверждением собственного достоинства и достоинства своего народа стало необходимо ездить за границу, ибо гром-кис слова, что говорят нам всечасно равнодушным голосом, перестали уже действовать в своём доме и если действуют, то даже наоборот. Словом, поездка была прекрасной. Впечатлений масса, и самых хороших.

Но начиналась поездка трудно, в беготне и нервотрепке, ибо наши доморощенные деятели задержали мои документы в Перми. Оттого я и не повидался с Вами, а звонить не люблю. Надеялся сделать это но обратном пути, но не вышло — очень торопился. Надо было проводить сына в армию.

Приехал 1 мая вечером домой (в пути мне исполнилось 44), а 5-го проводили Андрюшку. Провожали тягостно, особенно мать. Она слегла сразу с тяжёлым сердечным приступом, а когда встала чуток на ноги, я увёз её в деревню. Там копались в огороде, садили кое-чего, а сегодня вернулись — и письмо от сына: отправлен в Германию. Я. как старый солдат, всё время держался, а вот сегодня навалилась какая-то дремучая тяжесть и весь я как разбитый. И понимаю всё. а поделать с собой ничего не могу — печально, смурно на душе. Писать о новобранцах всё-таки легче, чем провожать их. Да ешё в Германию, будто эта Германия и без того не сидит в моих печёнках. А тут — не парадокс ли! Письмо из Германии — в Берлине собираются издавать «Кражу». Полное содружество семьи Астафьевых с немцами! Один будет охранять их мир и покой, а другой чтением развлекать! Если бы мне сказали об этом в 44-м году — я бы, наверное, коньки отбросил бы от потрясения. А сейчас вот ничего — живём! Ох, всё же какая извилистая штука — жизнь!

Повесть свою «Пастух и пастушка», после третьего захода, я отложил до осени. Пока не я её. а она меня одолевает, потому пусть полежит, может быть, мы найдём обший язык. Да и могу я себе нынче наконец-то позволить не спешить. Если всё будет на горизонте прилично и цензура вовсе не освирепеет, у меня выйдут в нонешнем году четыре книжки и я буду долгое время, при наших скромных запросах, с хлебом и солью. А это такое счастье! Такая свобода, о которой я мечтал много лет.

Очень много появилось какой-то мелкой, суетливой работы, запросы, анкеты, ответы, а я отказывать не умею и считаю должным ответить вниманием на внимание. Вот и пишу всякую шелуху. И тоже волнуюсь, дурак!

Съездили ль Вы в Швецию? Что нового на литературном горизонте? Видел в газетах, как поспешно каются люди, живущие по принципу: не согрешишь — не покаешься. А мой выбрык против «отца русской литературы» стоил мне выброса из «Роман-газеты», и «доброжелатели» обещают, что на этом не кончится, он, мол, памятливый. Да наплевать мне на всё это. Мелочи всё это по сравнению с главными вопросами жизни, которые с возрастом всё меньше и меньше оставляют времени для сна.

Картину Вашу ещё не видел. Она идёт у нас с 27 числа, но уже много о ней читал добрых слов! Радуюсь за Вас и желаю дальше так же действовать. Передайте от меня и моей бедной Маши привет Валентине, а Вас я обнимаю. Виктор

Уважаемые Элеонора Петровна, Инга Ивановна и Наталья Ивановна!

Я все лето был в Сибири и потому не ответил на Ваше доброе письмо. Да, как у всякого пишущего, у меня тоже появляется «кинозуд», но уж мало чего от него осталось. «Звездопад» пытались поставить на Свердловской киностудии, уже и деньги мне платили, но жена моя напугалась и велела мне их вернуть, ибо ни за один рассказ мне столько не платили, а тут за сценарии, написанный по готовой веши... Кино не поставили. Сценарий вернули: ю я что-то не так сделал, то режиссёра не нашли, то ещё что-то мне непонятное содеялось... Но на этом моя киноопупся не закончилась.

Узнал об этом Юрий Бондарев, что ввязался я в такое дело, а повесть ему нравится. И спрашивает: «Остался ли хоть какой-нибудь экземпляр'.' «Остался-. — говорю. «Давай его мне, — сказал, — я его в своё творческое объединение отдам, там ребята хорошие, а про любовь хорошего ничего нет». Я послал. Жду-пожду. Год прошёл. Два прошло, а я всё жду, но не это главное. Главное, что я работаю там, где бог мне назначил, — пишу потихоньку прозу. Однажды у Бондарева спрашиваю: «В корзину его бросили иль как?» — «Не бросили, но потеряли», — отвечает мне Юрий. Кулик или Калик какой-то потерял мой «Звездопад». Как пели в детдоме мои друзья: «Утонул он, утонул, только хером болтанул!..»

Тут я успокоился и решил жить дальше в качестве прозаика и кинозрителя. Но раз! Зазвонили, затрещали телефоны. Студия им. Довженко: сейчас, моментом, с ходу или. как опять же острили орлы-детдомовцы: «С маху под рубаху!» хотят снимать полнометражный фильм по рассказу «Ясным ли днём». Режиссёр любит меня и обожает рассказ! Директор студии рыдает, ибо сам безногий, а тут герой без ноги. Ну, думаю, такое редкостное совпадение даст результат — уж две-то ноги на двоих кино вывезут!

Ли не тут-то было! Есть начальство на двух ногах и даже на трёх, которое попадается и лает: «Як цэ можэ буты, шоб громадяника. та ше червоноармей-ЦВ бэз лапы на нашему лучшему, передовому, гуманному экране показуваты? Чи мы капыталисти, чи футурысти?.. Пэрэробыть!» Пэрэробляв я, пэрэробляв той горемычный киносценарий и однажды выразился, тихо, но матерно...

На том моя киноопупея будто и кончилась, если не считать нескольких коротких фильмов, снятых выпускниками, из которых я ни одного не видел. Говорят, на Одесской киностудии по рассказу «Солдат и мать» дипломная рабо-1:1 одного из выпускников получилась очень удачной, да и играют в фильме Любимые мною актёры — Булгакова и Кононов.

Ну-с, режиссёр со студии Довженко, парень по духу мне близкий, не забывал меня и в покое не оставлял — уломал меня написать сценарий по подсети «Пастух и пастушка». Студия сценарий приняла на «ура». Режиссёр Уехал в деревню, я — в Сибирь, а сценарий пошёл по инстанциям. Что, кто. где 11 как! — я ничего не знаю, иль повторяю. ЧТО лишь вчера вернулся с родины.

Вот и всё. что могу сказать я о своих отношениях с кином... Когда-то Джона Стейнбека спросили: имеет ли он какие-либо отношения с телевидением?

И этот проклинаемый нами писатель, которого я. несмотря на поношения «Лит. газеты», до сих пор обожаю, ответил перед самой смертью с буржуйской прямотой: «Ну должен же человек иметь хоть одно достоинство! Моё заключается в том, что я не имею никаких дел с телевидением...»

Но там телевидение растленное, двенадиатипрограммное, там голых девок показывают, и друг в дружку стреляют, да банки грабят. А вот покажете вы, допустим, госпиталь в том виде, в каком я его написал, чтобы не рядить больных в пижамки, чтобы кровь и страдания были не красивенькие, а раны гноились, и любовник Миша Ерофеев ходил в кальсонах, подвязанных юбкой? Нет. конечно. А на нет и суда нет! Пусть дальше показывают Марью-большевичку, которая в берлогу залезла, изнасиловала медведя и вдобавок шкуру с него сняла! Во баба, а?! Родился в Сибири, крестился в Сибири, а таких впервые вижу! Медведя за всю жизнь нос к носу видел один раз, ружьё было в руках, правда, дробью заряженное, но... я — не Марья, далеко не Марья! Только и смог пошевелить губами: «Ну, уходи!..» — сказать. И он ушёл, а то бы и письмо писать мне вам не довелось.

Вот предложил бы вам попробовать снять многосерийный фильм по повести «Последний поклон». Добрый видится мне фильм. И режиссёр есть, который «по-телевизионному» его видит, а ну как в «Поклон»-то Марью-большевичку вставят либо Петю Вельяминова, старого моего знакомого, — сусаль-неньким большевичком с усиками, речи произносить заставят? А?! Ой, люди, страшно!..

Ставили у меня в каком-то году «Дикий лук» на Центральном телевидении. Соседи сошлись, расселись. Ребята на полу разместились. Сосед мой в Перми в 28 лет доктором философии был. Глядел я, глядел кинопродукцию по своим «мотивам» и подумал: возьмёт сейчас сосед мой кирпич, да как шандарахнет мне по башке за такое кино и отвечать не будет, ибо за такое говно убивать мало.

Ну и как вы после этого? Согласны приглашать меня ешё, или уж бог со мною?

А телевизор я смотрю регулярно, иной раз с большим интересом. Ваш «Адъютант» мне очень понравился, особенно (в нём) Слава Стржельчик. Я как-то увидел его в Москве в гостинице, хотел сказать ему об этом, да постеснялся. А в «Вызываем огонь на себя» или «Операции «Трест» — очень понравилась Касаткина. Дай ей бог здоровья и Вам тоже!

Я только что с родины приехал — брата похоронил (от рака умер). Всё лето умирал у меня на глазах, оттого и юмор мой злой. Простите!

В. Астафьев

Дорогой Виктор!

Письмо твоё привезли мне в деревню, где безвылазно сижу я уже два месяца, застигнутый непогодой, скверным настроением и трудной работою. Делаю сценарий по «Звездопаду» по договору со Свердловской студией. И так от него обалдел, что для радости и отдохновения души написал два небольших рассказа про разных животных, как-то: «Коростель птица» и «Жеребёнок Яшка».

Сценарий я днями закончил. В конце концов он увлёк меня и, кажется, получился значительным, а потому и не видать ему жизни на экране, но аванс я отработал честно и тем хотя бы доволен.

Ездил я в июне в Вологду (не знаю, писал ли об этом тебе). В хорошей компании — Фёдор Абрамов, Вася Белов, Женя Носов, Саша Романов и ешё четверо интересных парней-художников прокатились от Вологды до Великого Устюга на пароходике, и это было самой большой отрадой в моей нынешней жизни, которая после смерти Александра Николаевича как-то сделалась очень уж квёлая и одинокая.

В Великом Устюге мы заходили к художнику Шельниковскому. Ему 85 лет, он основатель и утвердитель знаменитой северной черни по серебру, деятель искусств. Получает персональную пенсию 85 рублей, и дали ему двухкомнатную квартиру. И он так рад, доволен всем этим, особенно что сортир и ванная у него вместе, что и слушать его горько даже. И вот довольный всем и жалкий в этой довольности, большой художник жаловался лишь на одно: «Мне всю жизнь не хватало среды. Я засох тут один». И я понимаю его. И надумал я покинуть Урал — спившуюся, покрытую болотной ряской пермскую организацию, где не только не пишут, но и не читают даже, а только пьют, дерутся и изображают из себя писателей. С сорок пятого года живу я на Урале и не прирос к нему, не сделался он мне своим. Хватит! Слушался жены, тёщи, боялся ворохнуться, а сейчас всё — рублю концы! Звали меня опять ребята в Вологду. И хорошие они ребята, и город приятный, а всё же поеду я на родину в Сибирь.

С 4 по 8 сентября в Киеве будет встреча ветеранов нашей дивизии. Удостоился! После этого я заеду в Москву, там скопились у меня разного рода дела, в том числе, кажется, и редактура в «Роман-газете». И как только покончу со всем, получу деньги, сразу же начинаю дело с обменом квартиры, и к весне думаю убраться в Сибирь, а может, и раньше. Тем более что задумал я большой роман, а без Сибири и каждодневно вливающейся живой речи мне его уже не написать. Мои языковые запасы и воспоминания почти иссякли.

Счастливо вам отдохнуть! Обнимаю вас обоих, ваш Виктор

!Дорогие Женя и Игорь! Получил ваше послание перед самым отъездом и разобрал письмо ваше после третьего захода! Был у нас на войне шофёр один, мог он ездить только пьяный, а трезвый на первый же «предмет» наезжал!

Слышал в Вологде, что Игорь оженился, в подробностях рассказали, как проходило это действо коллективное, с участием профсоюзно-партийно-ком-сомольской ячейки, без направления которых Игорь, видимо, не управился бы. Ну, да у нас русаков без фокусов, как без хлеба. Дал бы бог мира да согласия — это уж от меня древнее и традиционное пожелание. Лучшего пока не придумано.

Я очень забеган. Переезжать так часто да ешё при моей филантропической натуре... Удумал я перед отъездом сделать добро и вызвал из Уссурийска своего племяша с женой, уже беременной, желая, чтобы они не мучались без квартиры, как мы, и вдали от родины. Полагая, что для этого угрюмого города я всё же сделал немало, ожидал, что помогут мне определить ребят на жильё, пусть и меньшее, чем моя квартира. Да наивен я, как всегда. Наткнулся на такие препоны, что и сам не рад своей затее. Сейчас главная проблема определить ребят — и можно ехать. Контейнеры сегодня заказал — 8-го погрузка и в понедельник можно бы выезжать.

Ребята меня там приняли хорошо, и я этому рад. Надоело жить в одиночестве, среди Урала, от которого всё больше и больше болит голова. В связи с беготней ничего не делаю, хотя поступило очень соблазнительное предложение — быстро сделать сценарий по рассказу «Ясным ли днём» с тем, чтобы нынче же и фильм вышел. Рассказ ложится, ну а деньги за него позволили бы писать несколько лет всё, что душе, а не цензуре угодно.

Вероятно, переехав в Вологду, тут же и примусь за дело и сразу напишу вам, как и что, и в гости позову.

Дом в деревне на Урале я не нарушаю с тем, чтобы Марья могла ездить на родной Урал, и мне, когда захочется сбежать в леса, тоже можно будет им воспользоваться. Уж очень много в эту халупу вложено моего и особенно Марьиного труда. Покидать избушку жалко — единственное, что по-настоящему жалко покидать на Урале.

Обнимаю. Ваш Виктор

которым так любят кичиться люди, ничего героического, кроме подлостей, не сделавшие. Писательской среды нет никакой, то есть она есть, но такая, что не дай бог смотреть на неё — под стать своему городу. Словом, как писала Майя Борисова, «Не дай вам бог покидать нелюбимые города...»

Дата добавления: 2015-04-21; просмотров: 195; Мы поможем в написании вашей работы!; Нарушение авторских прав |